「SPIの非言語、難しすぎて対策が進まない…」なんて悩んでいませんか?

実は、SPIの非言語の問題の多くは、専用の「公式」を理解し、正しく活用することで、効率的に答えを導き出せるようになっているんです。

逆に言えば、公式を知らないと、解き方がわからず時間を大幅にロスしてしまう可能性も…。

この記事では、SPI非言語で暗記必須の公式から、頻度別の公式、さらには公式が使えない問題の対策法まで、まるっと解説していきます!

こんな人に読んでほしい

- SPIの非言語(数学)に苦手意識がある人

- どの公式から覚えていいかわからない人

- 公式の使い方を実践的に学びたい人

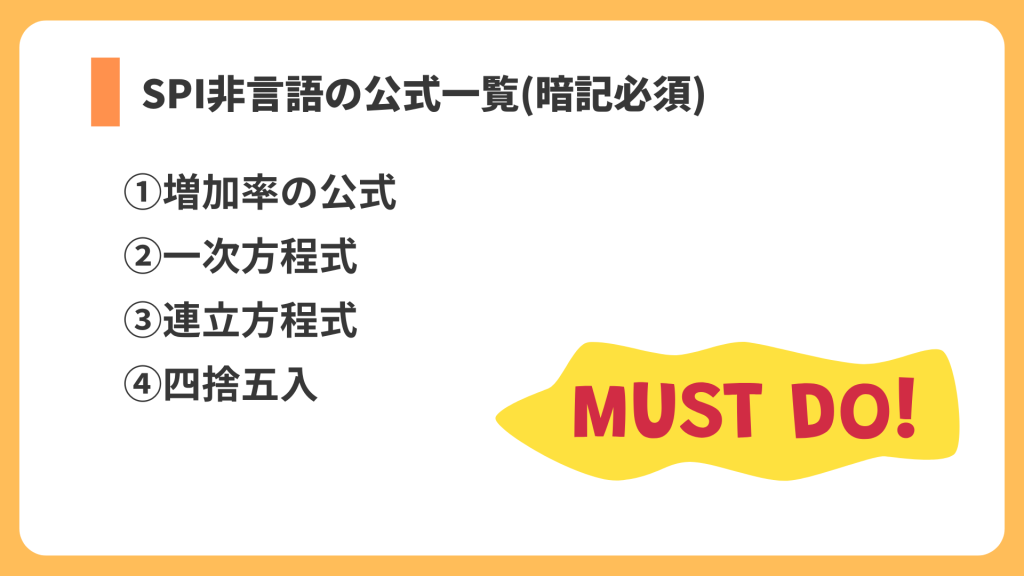

SPI非言語の公式一覧(暗記必須)

まずは、SPI非言語で特に頻出かつ基本的な公式を紹介します。

これらは暗記必須レベルなので、必ず押さえておきましょう!

増加率の公式

増加率は、基準となる値からどれだけ増えたかや減ったかを割合で示すものです。

特に、前年比などを問う問題で頻繁に使われます。

- 増加(減少)量

= 変化後の値 - 基準の値 - 増加率(%)

= 増加量 ÷ 基準の値 × 100 - 変化後の値

= 基準の値 × (1 + 増加率)

この公式を実践で使うために、下の練習問題を解いてみてください!

【練習問題】

ある企業の昨年の売上は500億円だったが、今年の売上は600億円になった。売上の増加率は何%か?

まず、増加量を計算します。

増加量 = 600億円 - 500億円 = 100億円

次に、この増加量を基準の値(昨年の売上)で割って増加率を求めます。

増加率 = 100億円 ÷ 500億円 = 0.2

%で表すために100をかけると、0.2 × 100 = 20%。

よって、答えは20%です。

一次方程式

「ある数Xを求めよ」といった形式の問題では、一次方程式を立てるのが基本です。

わからない数を「X」と置いて、問題文の通りに式を組み立てる練習が重要です。

- わからない数(求めたい数)を

X と置く - 問題文の状況を、X を使った等式

(=で結ぶ式)で表す - X について解く

文章を正しく式に起こせるかがポイントです。下の練習問題で試してみましょう。

【練習問題】

1個80円のリンゴと1個120円のナシを合わせて10個買ったところ、代金の合計は920円だった。リンゴは何個買ったか?

求めたい数、つまりリンゴの個数を X 個と置きます。

リンゴとナシを合わせて10個買ったので、ナシの個数は (10 – X) 個と表せます。

次に、代金の合計についての式を立てます。

(リンゴの代金) + (ナシの代金) = (合計金額)

80X + 120(10 – X) = 920

この方程式を解きます。

80X + 1200 – 120X = 920

-40X = 920 – 1200

-40X = -280

X = 7

よって、リンゴの個数は7個です。

連立方程式

わからない数が2つある場合は、連立方程式を使います。

X と Y、2つの文字を使って、2つの等式を作り、それらを連立させて解きます。

- わからない数(求めたい数)を

X と Y と置く - 問題文の状況を、

X と Y を使った等式で2つ表す - 2つの式を連立させて解く

(代入法や加減法)

一次方程式と考え方は似ていますが、式を2つ立てる必要があります。練習してみましょう。

【練習問題】

鶴と亀が合わせて10匹(頭)いる。足の数の合計が28本のとき、鶴は何羽いるか?

鶴の数を X 羽、亀の数を Y 匹と置きます。

まず、鶴と亀の合計(頭数)についての式を立てます。

X + Y = 10 (式①)

次に、足の数の合計についての式を立てます。(鶴の足は2本、亀の足は4本)

2X + 4Y = 28 (式②)

この2つの式を連立させて解きます。式①を「Y = 10 – X」と変形し、式②に代入します(代入法)。

2X + 4(10 – X) = 28

2X + 40 – 4X = 28

-2X = 28 – 40

-2X = -12

X = 6

よって、鶴の数は6羽です。(ちなみに亀は Y = 10 – 6 = 4匹です)

四捨五入

四捨五入は、指定された桁の1つ下の桁の数字を見て、処理を決める操作です。

「指定された桁の1つ下」というのがポイントです。意外と間違えやすいので注意しましょう。

- 指定された桁の1つ下の数字が

0, 1, 2, 3, 4 なら「切り捨て」 - 指定された桁の1つ下の数字が

5, 6, 7, 8, 9 なら「切り上げ」

例題で、どの桁を見るべきかを確認しましょう。

【練習問題】

数値「18.573」を、小数第2位で四捨五入するといくつか?

「小数第2位で四捨五入する」とは、小数第3位の数字を見て、小数第2位をどう処理するか決める、という意味です。

(※「小数第2位を四捨五入する」=「小数第1位までの数値にする」と勘違いしないよう注意!)

18.573 の小数第3位の数字は「3」です。

「3」は 0~4 の範囲なので、「切り捨て」となります。

よって、18.573 を小数第2位で四捨五入すると 18.57 になります。

ちなみに、「小数第1位で四捨五入」なら小数第2位の「7」を見て切り上げるので 18.6、「整数で四捨五入(=小数第1位で四捨五入)」なら小数第1位の「5」を見て切り上げるので 19 となります。

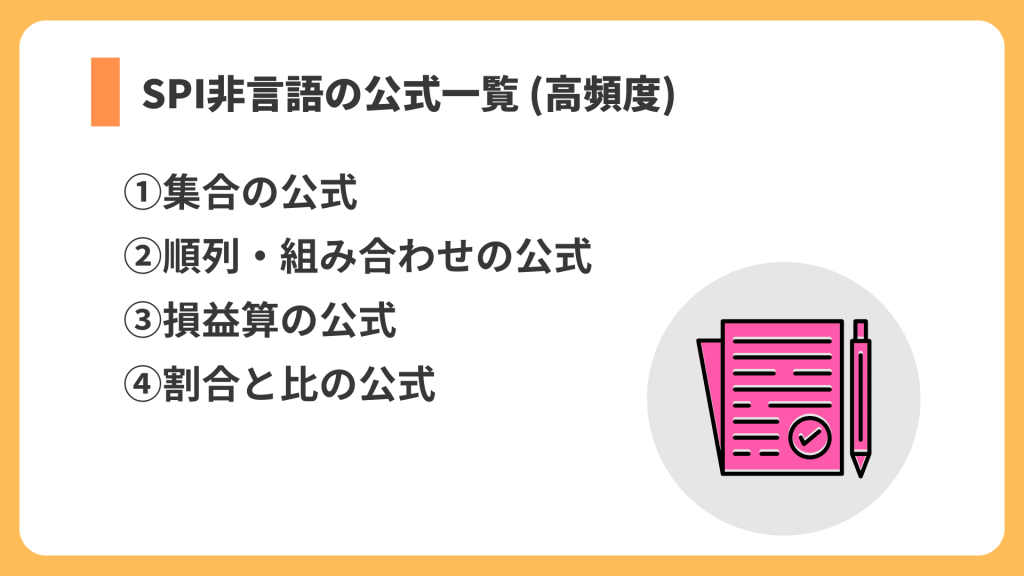

SPI非言語の公式一覧 (高頻度)

次に、出題頻度が高めの公式です。

暗記必須レベルと合わせて、確実にマスターしておきたい分野ですね。

集合の公式

集合(ベン図)で覚えるべき公式は次です。

- AとBの少なくとも一方にあてはまる数 = Aにあてはまる数 + Bにあてはまる数 - AとBの両方にあてはまる数

- 全体 = AとBの少なくとも一方にあてはまる数 + AとBのどちらにもあてはまらない数

- Aだけにあてはまる数 = Aにあてはまる数 - AとBの両方にあてはまる数

それぞれの対策については次の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

また、この公式を実践で使うためにも、下の練習問題を解いてみてください!各問題ごとに詳しい解答解説も掲載しています。

順列・組み合わせの公式

順列(P)と組み合わせ(C)で覚えるべき公式は次です。

- nPr(順列):n個の中からr個を選んで「並べる」場合の数。

n × (n-1) × … × (n-r+1) - nCr(組み合わせ):n個の中からr個を「選ぶだけ」の場合の数。nPr ÷ r!

- n!(階乗):n × (n-1) × … × 2 × 1

「順番を気にするか(順列)」、「順番は気にしないか(組み合わせ)」の区別が命です。

それぞれの対策については次の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

また、この公式を実践で使うためにも、下の練習問題を解いてみてください!各問題ごとに詳しい解答解説も掲載しています。

確率の公式

確率は、「すべての場合の数」のうち、「該当する事象の場合の数」がどれくらいの割合で起こるかを示すものです。

- 確率 = 該当する事象の場合の数 ÷ すべての場合の数

- AまたはBが起こる確率 = Aの確率 + Bの確率(※AとBが同時に起こらない場合)

- AとBが両方起こる確率 = Aの確率 × Bの確率(※AとBが独立している場合)

順列・組み合わせ(PやC)を使って「場合の数」を計算することが多いのが特徴です。

【練習問題】

赤玉3個、白玉2個が入った袋の中から、同時に2個の玉を取り出すとき、2個とも赤玉である確率はいくつか?

まず、「すべての場合の数」を求めます。

合計5個の玉(赤3, 白2)から同時に2個を取り出す「組み合わせ」なので、5C2 で計算します。

5C2 = (5 × 4) ÷ (2 × 1) = 10通り。

次に、「該当する事象の場合の数(2個とも赤玉)」を求めます。

3個の赤玉から2個を取り出す「組み合わせ」なので、3C2 で計算します。

3C2 = (3 × 2) ÷ (2 × 1) = 3通り。

最後に、確率の公式に当てはめます。

確率 = 該当する事象(3通り) ÷ すべての場合の数(10通り) = 3/10

よって、答えは 3/10 です。

損益算の公式

損益算(原価・定価・売価)で覚えるべき公式は次です。

- 定価 = 原価 × (1 + 利益率)

- 売価 = 定価 × (1 – 割引率)

- 利益 = 売価 - 原価

「原価(仕入れ値)」を基準に、「定価(最初に売りたい値段)」を決め、「売価(実際に売れた値段)」が決まり、最後に「利益(儲け)」が計算される、という流れを理解するのが大事です。

それぞれの対策については次の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

また、この公式を実践で使うためにも、下の練習問題を解いてみてください!各問題ごとに詳しい解答解説も掲載しています。

割合と比の公式

割合と比は、全体に対する部分の大きさを表したり、2つ以上のものを比較したりする際に使います。

- 割合 = 比べられる量 ÷ もとにする量

- 比べられる量 = もとにする量 × 割合

- もとにする量 = 比べられる量 ÷ 割合

- A : B = C : D の場合、 A × D = B × C (内項の積=外項の積)

「AはBの何割か?」や「AとBの比は 3:2 です」といった使われ方をします。

【練習問題】

あるクラスの生徒数は40人で、そのうち男子生徒は18人である。男子生徒の割合は、クラス全体の何割か?

割合の公式「割合 = 比べられる量 ÷ もとにする量」を使います。

比べられる量:男子生徒(18人)

もとにする量:クラス全体(40人)

割合 = 18 ÷ 40 = 0.45

問題では「何割か?」と聞かれています。「割」は0.1を1割とする単位です。

0.45は 4.5割 です。(もし「何%か?」なら45%です)

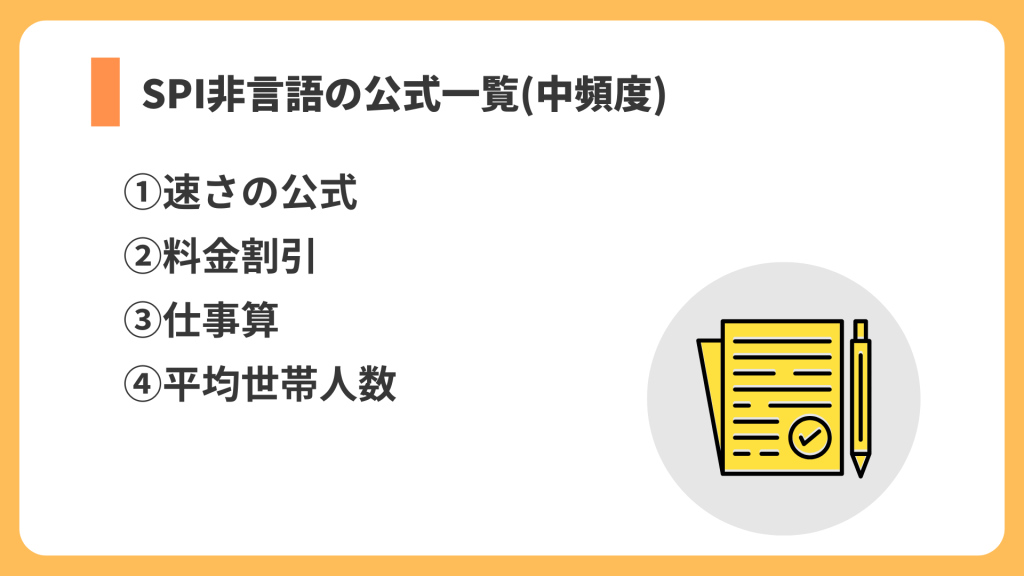

SPI非言語の公式一覧(中頻度)

続いて、中頻度の公式です。

高頻度ほどではありませんが、対策しておかないとライバルと差がついてしまう分野ですよ。

速さの公式

速さ(距離・時間)で覚えるべき公式は次です。「み・は・じ(き・は・じ)」の図で覚えている人も多いですね。

- 距離 = 速さ × 時間

- 速さ = 距離 ÷ 時間

- 時間 = 距離 ÷ 速さ

それぞれの対策については次の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

また、この公式を実践で使うためにも、下の練習問題を解いてみてください!各問題ごとに詳しい解答解説も掲載しています。

料金割引

料金割引の問題で覚えるべき公式は次です。

- 割引後の価格 = 定価 × (1 – 割引率)

- (例:3割引)

= 定価 × (1 – 0.3) = 定価 × 0.7 - (例:20%割引)

= 定価 × (1 – 0.2) = 定価 × 0.8

これは損益算の「売価」の計算と全く同じですね。

「〇〇円引き」という固定額の割引と、「〇割引き」という割合の割引を正しく区別することが大切です。

それぞれの対策については次の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

また、この公式を実践で使うためにも、下の練習問題を解いてみてください!各問題ごとに詳しい解答解説も掲載しています。

仕事算

仕事算で覚えるべき公式は次です。

- 1 ÷ a:Aさんが1人で終えるのにa日かかる場合の1日あたりの仕事量

- (1 ÷ a) + (1 ÷ b):AさんとBさんが2人で協力するときの1日あたりの仕事量

- 1 ÷ {(1 ÷ a) + (1 ÷ b)}:

AさんとBさんが2人で協力したときに仕事を終えるまでの日数 - b × {1 – (x ÷ a)}:

Aさんがx日間働いたあと、残りをBさんが1人で終えるときにかかる日数

仕事全体の量を「1」と置いて、1日(または1時間)あたりにできる仕事量を分数で表すのが基本です。

それぞれの対策については次の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

また、この公式を実践で使うためにも、下の練習問題を解いてみてください!各問題ごとに詳しい解答解説も掲載しています。

平均世帯人数

これは公式というより「平均」の求め方ですが、SPIでは「世帯人数」の文脈でよく登場します。

- 平均 = 合計 ÷ 個数

- (平均世帯人数)=(その地域の総人口)÷(その地域の総世帯数)

総人口と総世帯数がわかれば、平均世帯人数は簡単に計算できます。

【練習問題】

A市の総人口は120万人、総世帯数は50万世帯である。A市の平均世帯人数は何人か?

公式にそのまま当てはめます。

平均世帯人数 = 総人口(120万人) ÷ 総世帯数(50万世帯)

平均世帯人数 = 120 ÷ 50 = 12 ÷ 5 = 2.4

よって、答えは 2.4人 です。

SPI非言語の公式一覧(低頻度)

最後は、出題頻度がやや低めの公式です。

対策の優先度は下がりますが、高得点を狙うなら押さえておきたいところです。

濃度の公式

食塩水の問題などで使われる濃度の公式です。

「食塩の量」に着目して式を立てるのが基本テクニックです。

- 濃度(%)

= 食塩の量 ÷ 食塩水の量 × 100 - 食塩の量 = 食塩水の量 × (濃度 ÷ 100)

- 食塩水の量 = 食塩の量 ÷ (濃度 ÷ 100)

食塩水を混ぜ合わせる問題(てんびん算)でも、結局はこの基本公式がベースになっています。

【練習問題】

濃度5%の食塩水300gに、濃度10%の食塩水200gを混ぜ合わせると、何%の食塩水ができるか?

まず、混ぜ合わせる前と後で、「食塩水の量(全体)」と「食塩の量(中身)」がそれぞれどうなるかを考えます。

混ぜた後の「食塩水の量」= 300g + 200g = 500g

次に、混ぜる前のそれぞれの「食塩の量」を計算します。

5%の食塩水300gに含まれる食塩 = 300g × (5 ÷ 100) = 15g

10%の食塩水200gに含まれる食塩 = 200g × (10 ÷ 100) = 20g

混ぜた後の「食塩の量」= 15g + 20g = 35g

最後に、混ぜた後の濃度を計算します。

濃度(%) = 食塩の量(35g) ÷ 食塩水の量(500g) × 100

濃度 = (35 ÷ 500) × 100 = 0.07 × 100 = 7

よって、答えは 7% です。

じゃんけんであいこになる確率

これは確率の応用ですが、特定のパターンとして覚えておくと便利です。

- 2人の場合:あいこになる確率は 1/3

- 3人の場合:あいこになる確率は 1/3

ポイントは、あいこになるのは「全員が同じ手を出す」場合と、「グー・チョキ・パーの全ての手が出る」場合(3人以上)の2パターンがあることです。

【練習問題】

Aさん、Bさん、Cさんの3人で1回じゃんけんをするとき、あいこになる確率はいくつか?

まず、「すべての場合の数」を求めます。

A, B, Cさんがそれぞれグー・チョキ・パーの3通りの手の出し方があるので、すべての場合の数は 3 × 3 × 3 = 27通り。

次に、「あいこになる場合の数」を求めます。

パターン1:全員が同じ手を出す(グーグーグー、チョキチョキチョキ、パーパーパー)→ 3通り。

パターン2:全員が違う手を出す(グー・チョキ・パーが1人ずつ出る)→ (A, B, C)が(グー, チョキ, パー)をどの順番で出すかなので、3! = 3 × 2 × 1 = 6通り。

あいこになる場合の数は、パターン1 + パターン2 = 3 + 6 = 9通り。

最後に、確率を計算します。

確率 = あいこの場合の数(9通り) ÷ すべての場合の数(27通り) = 9/27 = 1/3

よって、答えは 1/3 です。

SPI非言語で公式が使えない問題の対策方法

SPI非言語には、残念ながら公式に当てはめるだけでは解けない問題も存在します。

ここでは、代表的な「推論」と「図表の読み取り」の対策方法を解説します。

推論

推論は、与えられた複数の情報(条件)から、論理的に導き出せる結論を考える問題です。

公式ではなく、情報を整理する能力が問われます。

対策法①:情報を図や表にまとめる

推論問題で最も重要なのは「情報の可視化」です。

文章で書かれている条件を、そのまま頭の中だけで処理しようとすると、必ず混乱します。

例えば、順位や位置関係が問われる問題なら「数直線」や「簡単な図」を描いたり、複数の人物の所属や持ち物が問われる問題なら「対応表(トーナメント表のようなもの)」を作ったりします。

「AはBより背が高い」「CはDの隣ではない」といった情報を、記号や図に置き換える癖をつけましょう。

対策法②:確定情報から埋めていく

情報を整理するときは、「Aは3位である」といった「確定している情報」から先に図や表に書き込むのが鉄則です。

「AはBより上」といった相対的な情報(不確定情報)は後回しにします。

確定情報で軸を固めてから、不確定情報を当てはめていくことで、矛盾なく整理できます。

もし確定情報がない場合は、「もしAが1位だったら…」のように仮説を立てて(場合分けして)考えを進める必要があります。

図表の読み取り

図表の読み取りは、提示されたグラフや表から、必要な情報を素早く正確に抜き出し、簡単な計算(割合や増減など)を行う問題です。

公式そのものより、「どこを見て」「何を計算するか」を判断する力が求められます。

対策法①:先に設問を読む

巨大な表や複数のグラフが提示された場合、いきなり図表全体を眺めるのは非効率です。

必ず「先に設問を読み」、何を聞かれているのか(例:「A国の2020年の輸出額は?」)を把握してください。

ゴールがわかっていれば、図表の中のどの部分(どの国の、どの年の、どの項目)を見ればよいかが明確になります。

対策法②:単位や凡例に注意する

SPIの図表問題でよくある引っ掛けが「単位」です。

例えば、グラフの単位が「(百万円)」となっているのに、選択肢は「(億円)」で聞かれているケースなどがあります。

「100(百万円)=1(億円)」のように、桁を正しく換算しないと答えが合いません。

また、棒グラフや折れ線グラフが複数ある場合は、「凡例(はんれい)」(どの線がどの項目を示しているかの説明)を必ず確認し、見るべきデータを間違えないようにしましょう。

まとめ

今回は、SPI非言語の対策に不可欠な「公式」について、頻度別に解説しました。

- SPI非言語の多くは、公式を正しく理解して活用することで効率的に解ける。

- まずは「暗記必須」と「高頻度」の公式(特に割合、方程式、確率など)を優先的にマスターするのがおすすめ。

- 公式が使えない「推論」や「図表の読み取り」は、情報の整理力や読解力が鍵になる。

公式は、ただ眺めているだけでは身につきません。

実際に問題を解く中で「あ、このパターンはあの公式だ!」と瞬時に引き出せるようになるまで、繰り返し練習することが何より大切です。

「自分が今どれくらいSPIの非言語を解けるのか試してみたい…」という方は、ココシロインターンが提供する「SPI体験模試」がおすすめです。

たった5分、5問だけで、今の自分の実力をサクッと診断できるので、ぜひ力試しに活用してみてください!

SPI体験模試はこちら

人気記事