就職活動で多くの学生がSPIを受験します。しかし、「SPIを受けたけど、一体何割くらい取れれば合格なんだろう?」と、結果がわからず不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、SPIの評価の仕組みから、あなたの志望企業で求められる具体的なボーダーラインの目安や、対策法を詳しく解説していきます!

こんな人に読んでほしい

- SPIの合格ラインが分からない人

- 自分のSPIの実力が志望企業に通用するのか知りたい人

- SPIの対策方法が知りたい人

SPI合格ラインは存在しない?

SPIには「〇点取れば合格」という、全企業共通の明確な合格ラインはありません。

SPIの結果は単純な点数ではなく、全受験者の中での位置を示す「偏差値」と「段階」で評価されるからです。

SPIの結果は、偏差値に応じて7段階のランクで評価されます。例えば、企業がボーダーを「段階5以上」と設定している場合、それは「全受験者の中で上位およそ34.5%以内」に入る必要があることを意味します。

つまり、単純な正解数ではなく、他の就活生と比べてどれだけ優れた成績を収めたかが重要になるのです。この評価の仕組みを理解することが、SPI対策の最初のステップですよ。

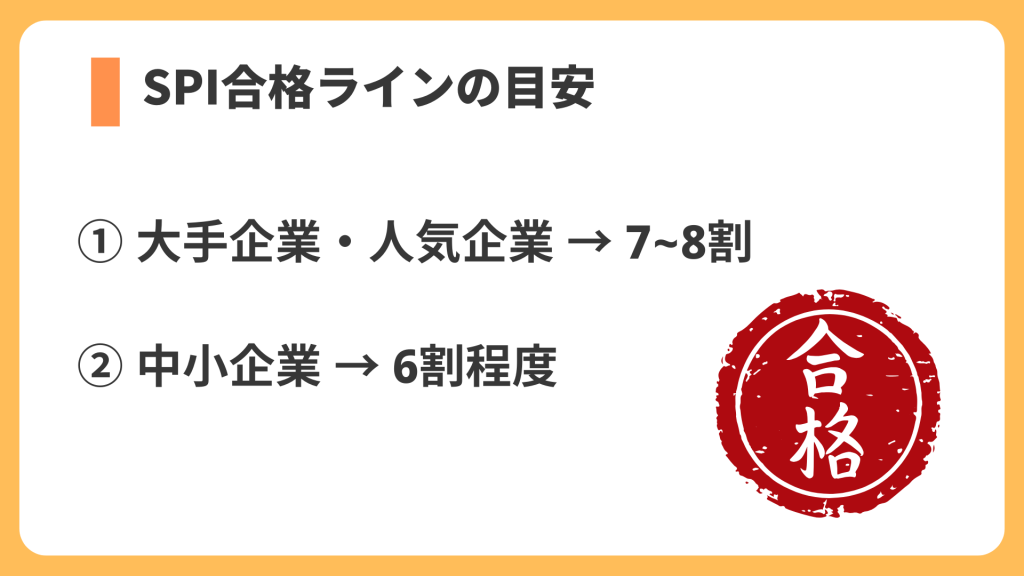

SPI合格ラインの目安

SPIには、明確な合格点はないものの、多くの企業で目安となるボーダーラインは存在します。

一般的には、正答率が7割に到達すると、多くの企業の選考を通過できると言われています。

これは、過去の就活生の選考データや企業の採用傾向から導き出された一つの基準です。企業によって、SPIを通過するためのボーダーラインは異なっています。

具体的には、大手企業や人気企業では7割~8割、中小企業では6割程度がボーダーの目安とされています。ただし、総合商社や外資系コンサルのような最難関企業では、9割以上の非常に高いスコアが求められることもあるといわれています。

まだ行きたい業界や企業が決まっていない人は、まず「7割」を目標に設定し、対策を始めるのが良いでしょう。このラインをクリアすることができれば、就活の選択肢を広げることができますよ!

【企業別】SPI合格ライン一覧

あなたの志望企業の合格ラインを把握し、具体的な目標を立てることがとても重要です。

ここでは、企業のボーダーラインを「9割以上」「8割台」「7割台」「6割台」の4段階に分けて一覧で紹介します。

※下記は就活関連メディアの情報を基にした目安であり、企業が公式に発表しているものではありません。

合格ラインが9割以上の企業

【企業例】

- 外資系戦略コンサル(マッキンゼー、ボストンコンサルティング)

- 総合商社(三菱商事、三井物産)

- P&G、富士フイルム、日本テレビなど

最難関と言われる企業群です。応募者のレベルも非常に高いため、SPIで満点を取るくらいの気持ちで対策する必要があります。

また、こうした企業に入社するためには、SPIで高得点をとるだけではなく、面接でもとても高い評価を得る必要があります。

面接で高い評価を得るためには、面接対策が欠かせません。

合格ラインが8割台の企業

【企業例】

- 総合商社(伊藤忠商事、丸紅、住友商事)

- デベロッパー(三井不動産、三菱地所)

- 広告(電通、博報堂)

- 証券(野村證券、大和証券)

- キーエンス、サントリー、日清食品、NTTデータなど

多くの学生が憧れる大手・人気企業がこの合格ラインに集中しています。7割では安心できず、8割以上のスコアでようやく次の選考に進める可能性が高まります。

合格ラインが7割台の企業

【企業例】

- メガバンク(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行)

- 大手メーカー(トヨタ自動車、ソニー、日立製作所、資生堂、味の素)

- インフラ(JR東海、東京ガス)

- 大手通信(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)

大手企業の多くがこの7割ラインをボーダーにしていると言われています。まだ決まっていないけれど、大手企業に少しでも関心がある人は、SPIで安定して7割を取れるようにしておきましょう。

合格ラインが6割台の企業

【企業例】

- 上記以外の多くの優良企業、中堅・中小企業

(例:りそな銀行、みずほ証券、日本ハム、カゴメなど)

多くの企業はこのラインに該当します。合格ライン6割は、SPI対策をしっかりと行えば十分に到達可能なレベルです。

この段階では、SPIの点数だけでなく、性格検査の結果も合わせて総合的に判断されることが多いです。

ここまで、企業ごとのSPIの合格ラインについて解説しました。

SPIの対策をする上で大切なことは、自分の現在のSPIの実力を把握することです。

SPIの実力を知るときにおすすめなのが、「SPI体験模試」です。

SPI体験模試では、本番さながらの時間配分で、SPIの問題を体験することができます。

時間をかけずに、無料でSPIを体験することができるので、ぜひ一度受けてみてくださいね!

SPI合格ライン突破の対策法

行きたい企業によって、SPIをどれくらい勉強するのか変わってきます。

ここでは「6割」「7割」「8割以上」の各レベルを突破するための具体的な勉強法を解説します。目標から逆算して、自分に合った対策を行うようにしましょう。

6割の合格ラインを目指す対策法

6割の合格ラインを目指すためには、SPIの出題形式に慣れることが最優先です。

解説が丁寧で難易度が易しめの参考書を1冊選び、完璧にマスターすることを目指しましょう。

特に非言語は公式の暗記、言語は語彙問題など、基礎を固めて確実に得点できる問題を増やすことが重要です。

7割の合格ラインを目指す対策法

SPIで7割を取るためには、苦手分野をなくし、全範囲をまんべんなく解けるようにすることが大切です。

問題集や模試などを活用して自分の弱点を正確に把握し、その分野の問題を問題集で集中的に繰り返しましょう。

1冊だけでなく、2〜3冊の問題集に取り組んで演習量を確保するのも有効です。

8割以上の合格ラインを目指す対策法

8割以上の合格ラインを目指すためには、正答率の高さに加えて、圧倒的な解答スピードが求められます。

普段から時間を計りながら問題を解く練習を徹底し、時間管理を体に染み込ませましょう。

非言語の「推論」や言語の「長文読解」といった、多くの受験生が時間を要する難易度の高い問題で、いかに素早く正確に得点できるかが勝負の分かれ目になります。

ここまで、SPIの合格ラインごとの対策法を解説しました。

SPI対策でおすすめの参考書は、下記記事で紹介しているので参考にしてみてくださいね!

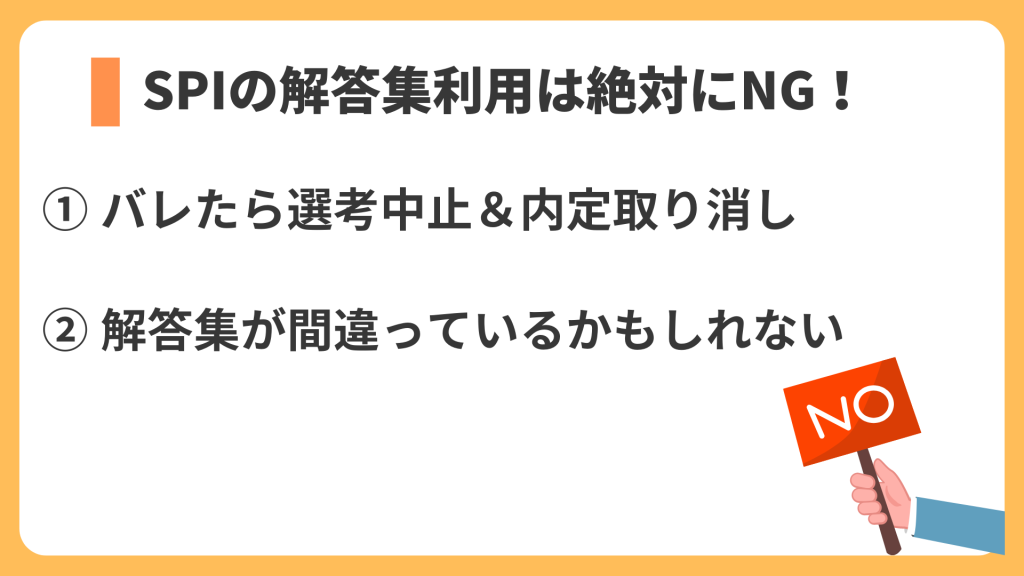

SPIの解答集利用は絶対にNG

ネットで出回っているSPIの「解答集」は、絶対に利用してはいけません。

SPIの解答集を利用したことが企業にバレてしまうと、その場で選考中止、内定取り消しとなってしまいます。

また、SPIの解答集が本当に正しいのかどうかはわかりません。解答集を使ったことで、本当は自力で解けたはずの問題が不正解になってしまう恐れがあります。

結局のところ、SPIに近道はありません。一見遠回りに見えても、地道に問題集を解いて実力をつけることが、合格への最も確実な道なのです。

SPIなどのWebテストで解答集を使ったときのリスクについては、下記記事で解説しているので、参考にしてくださいね!

SPI合格ラインについてよくある質問

SPIの合格ラインに関して、多くの就活生が抱いている重要な疑問にお答えします。

性格検査の扱いや、万が一スコアが振るわなかった場合の対処法を知っておくことで、余計な不安を抱かないようにしましょう。

性格検査に合格ラインはある?

基本的に、能力検査のような明確な合格ラインはありません。企業との相性(カルチャーフィット)を見るためのものなので、自分を偽らず、正直に一貫性を持って回答することが最も重要です。

嘘の回答をすると、回答の矛盾から「信頼性が低い」と判断されてしまう可能性があります。

SPIで落ちたらもう終わり?

そんなことは全くありません。テストセンターで受験した場合、良い結果が出た際にそのスコアを他の企業に提出(使い回し)できます。

一度スコアが低くても、再度別の企業で受験し、より良い結果を出すチャンスはあります。

テスト形式でボーダーは違う?

はい、目安が少し異なると言われています。自宅で受けるWebテストは足切り目的で6〜7割、監視された会場で受けるテストセンターはより結果が重視され、7割程度が目安とされています。

SPIの結果は使い回せる?

はい、テストセンター形式で受験した場合、有効期限内であれば過去の良い結果を提出することが可能です。

一度高得点を取れば、その後の企業への応募が非常に楽になるため、就活序盤に集中して対策する価値は非常に大きいです。

先輩のSPI体験談

最後に、SPI体験模試を利用したことで、目標の合格ラインを突破することができた先輩の体験談を紹介します。

私がWebテストを受け始めてすぐのころは、全然解き終わることができず、合格ラインに届くことはほとんどありませんでした。

どうしてもWebテストの正答率が上がっている実感が無かったので、力試しとしてWebサイトのSPI体験模試を受けてみました。

結果は散々でしたが、おかげで自分の苦手分野が確率を求める問題であることや、自分の計算スピードが遅すぎることがわかりました。

そこからは苦手分野を参考書で徹底的に復習し、勉強するときはとにかく速く解くことを意識するようにしました。一生懸命勉強した成果もあって無事、第一志望の企業の選考を通過できました!

SPI体験模試では自分の苦手分野がわかり、時間配分の感覚も身に着けることができるので、Webテストが不安な人はぜひ受けてみてください!

Aさんは、自分の苦手分野を克服したことで、志望企業の合格ラインを超えることができました。

SPI体験模試では、本番のSPI同様の問題が出題されるため、自分の得意分野や苦手分野がわかります。

短時間で無料でSPIを体験できるので、ぜひ受けてみてくださいね!

まとめ

本記事では、以下の内容をお伝えしました。

- SPIの合格ラインは7割くらいであることが多い

- SPIは、受験者の「段階」と「偏差値」で評価される

- SPIの解答集を使ってはいけない

この記事では、SPIの合格ラインについて解説してきました。企業ごとにボーダーは異なりますが、「正答率7割」が多くの企業で通用する一つの大きな目安です。

自分の現在地を把握して、どれくらい勉強すれば、志望企業の合格ラインに届くのか考えて対策をすすめると良いでしょう。

この記事が、少しでもあなたのお役に立てば幸いです。

人気記事