SPIを受験したみなさん、お疲れ様でした!

手応えがあった人も、そうでなかった人も、「結果ってどうだったんだろう…」と気になって落ち着かないですよね。SPIの結果は自分では直接見れないからこそ、余計に不安になると思います。

この記事では、企業がSPIの結果で見ているポイントや高得点のサイン、効果的な対策方法まで、SPIの結果について徹底解説していきます。3分で読める内容なので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

こんな人に読んでほしい

- SPIの結果が気になって仕方ない人

- 自分のSPIがどのくらいのレベルだったか予測したい人

- 企業のSPIのどこを見るのか知りたい人

SPIの結果はもらえる?

結論から言うと、受験者がSPIの結果を直接もらうことはできません。SPIの結果は、応募先の企業に「報告書」という形で直接送られます。そのため、自分が何点だったのか、どの問題が正解だったのかを具体的に知ることはできません。

少しモヤモヤするかもしれませんが、これはSPIの仕組みなので仕方ありません。しかし、結果を予測する方法や、企業がどこを見ているかを知ることで、不安を和らげることはできますよ。

SPIの結果はいつわかる?

SPIを受けたあと、「結果はいつ来るの?」と不安になる人は多いはずです。そんな不安を少しでも軽くするために、企業側の判断プロセスや通知の目安を知っておきましょう。

企業は「報告書」から検討する

SPIの結果は、受検者個人の点数ではなく、企業に届く「報告書」という形で伝えられます。この報告書には、能力検査の偏差値や性格検査の傾向、信頼性などがまとめられています。

企業はこれをもとに、職種との適性や社風との相性を見極めていきます。そのため、「点数が高ければ受かる」という単純な仕組みではありません。

合格通知の目安は約1〜2週間

SPIの受検後、合否の連絡が来るまでにはおおよそ1〜2週間程度が一般的です。企業によっては数日で連絡が来ることもあれば、選考状況によっては2週間以上かかることもあります。

結果がすぐに来なくても、不合格とは限りません。焦らず、企業からの連絡を待つ姿勢が大切です。

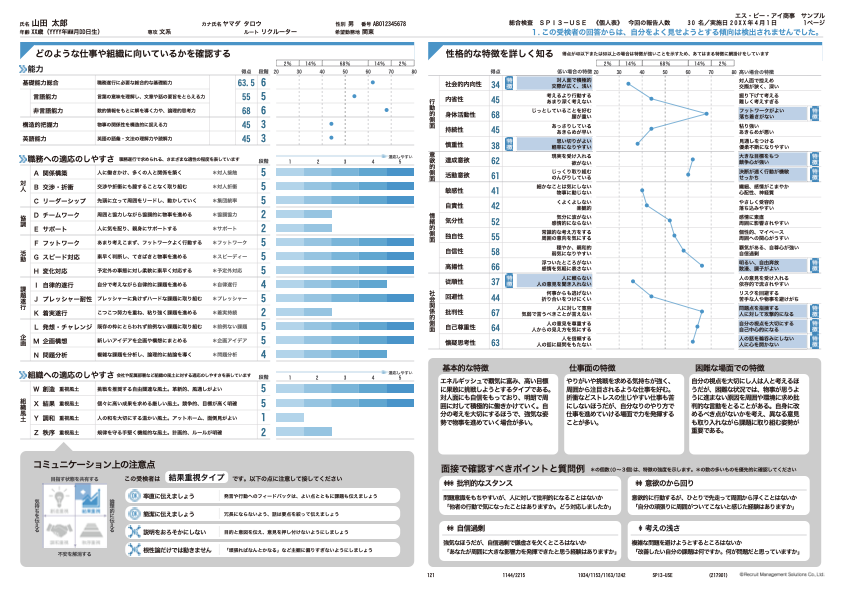

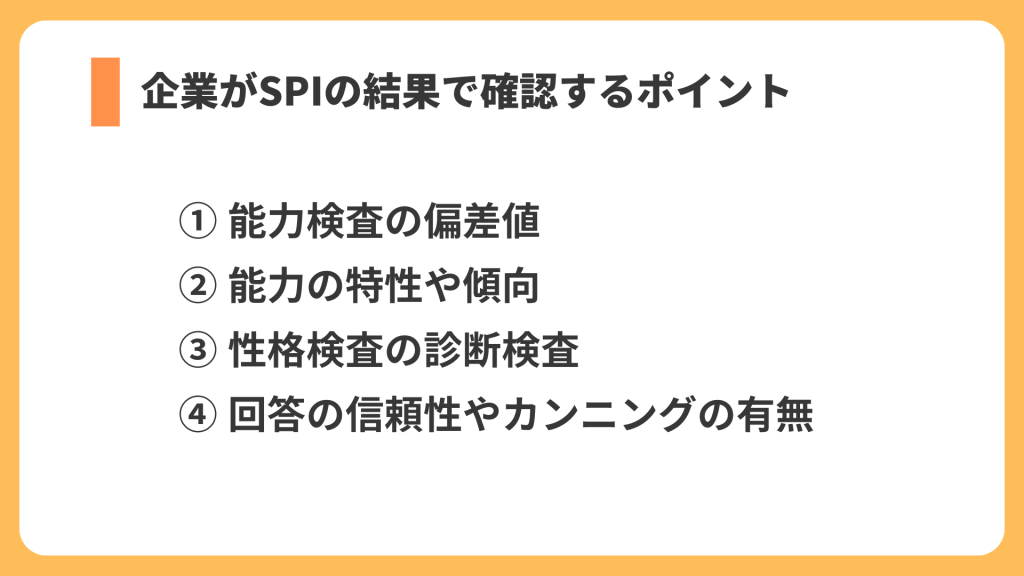

企業がSPIの結果で確認するポイント

企業はSPIの報告書から、単なる学力だけではなく、様々な要素を読み取って評価しています。具体的には、能力のレベルや性格の特徴、回答の信頼性などを総合的にチェックしています。

これらの情報をもとに、自社の社風に合うか、入社後に活躍できそうかなどを判断しているんです。

能力検査の偏差値

能力検査の結果は、素点ではなく「偏差値」で示されます。同じ点数でも、全体の平均点によって評価が変わるということです。企業はこの偏差値を見て、あなたの基礎的な知的能力がどのくらいのレベルにあるのかを客観的に把握します。

能力の特性や傾向

報告書には、言語能力と思考力を測る非言語能力、それぞれの強みや弱みが詳しく記載されます。例えば、「論理的思考力が高い」や「情報把握が正確」といった具体的な評価がされます。

これにより、企業はあなたの得意な仕事や、逆に苦手な作業を予測することができます。

性格検査の診断検査

性格検査では、あなたの行動や思考のパターン、コミュニケーションの取り方などが分析されます。

仕事への取り組み方や、ストレスへの耐性、どんな組織風土に馴染みやすいかといった内面的な部分が明らかになります。企業は、この結果を自社の求める人物像と照らし合わせて、マッチ度を測っています。

回答の信頼性やカンニングの有無

SPIでは回答の信頼性を確認されることもあります。例えば、質問に対して一貫性のない回答をしたり、極端に回答時間が短かったりすると、信頼性が低いと判断されることがあります。

WEBテスティングでの替え玉受験やカンニングもバレる可能性が高いので、絶対にやめましょう。

見られる項目は「求める人物像」によって異なる

企業はSPIの結果を見る際、自社が求める人物像に合わせて注目するポイントを変えています。

たとえば、営業職では「目標達成意欲」や「対人関係力」、技術職では「論理的思考力」や「慎重さ」などが重視される傾向にあります。このように、どの項目をどう評価するかは、企業や職種によって異なるのです。

SPIの評価の仕組みとボーダーライン

SPIの結果は偏差値をもとに、7段階のランクで評価されます。多くの企業では、このランクを基準に足切りライン、いわゆる「ボーダーライン」を設定しています。

SPIは偏差値をベースに7段階で評価

SPIの評価は、偏差値20から80の範囲を7つの段階に分けて行われます。段階1が最も低く、段階7が最も高い評価です。一般的な大学生の平均は段階4あたりと言われています。下が段階別の偏差値を示した表です。

| 段階 | 偏差値 | 上位からの累計(%) |

|---|---|---|

| 7 | 70以上 | 2.3% |

| 6 | 62~69.5 | 11.5% |

| 5 | 54~61.5 | 34.5% |

| 4 | 46~53.5 | 65.5% |

| 3 | 38~45.5 | 88.5% |

| 2 | 30~37.5 | 97.7% |

| 1 | 29.5以下 | 100.0% |

ボーダーラインは「段階5」

一般的に、多くの企業ではボーダーラインを「段階5」に設定していることが多いようです。ただし、これはあくまで目安。人気企業や外資系コンサルなどでは、段階6以上を求められることもありますし、逆に企業によっては段階4でも通過できる場合があります。

一概には言えないので、志望する業界や企業のレベルに合わせて対策の強度を考えるのがおすすめです。

SPIの結果を予測する裏技【高得点サイン】

自分の結果が見られないなら、せめて手応えだけでも知りたいですよね。実は、テストセンターで受験した場合、問題の内容からある程度点数を予測できる「高得点サイン」が存在すると言われています!

下記のような問題は、SPIの中でも難易度が高いとされています。SPIは正答率に応じて出題される問題の難易度が変わる仕組み(IRT方式)が採用されているため、難しい問題が出てくること自体が、ここまでの問題に正解できている証拠になります。特に、非言語で4つのタブを切り替えて回答する複雑な問題が出たら、高得点を期待していいかもしれません。

言語

言語分野の高得点サインは次です。

- 長文問題が出題される

- 長文でチェックボックスの問題が出題される

- 長文で字数制限ありの語句抜き出し問題が出題される

言語分野では、語彙だけでなく長文が出るかでないかが高得点か否かの大きな指標になります。さらに、長文問題でもチェックボックスや字数制限ありの抜き出し問題などが出題されると高得点の可能性はより高まります。

長文読解の正答率を上げたい方や例題を解いてみたい方は次の記事を参考にしてみてください。

非言語

非言語分野の高得点サインは次です。

- 複数タブ問題が連続して出題される

- 推論でチェックボックスが出題される

- 推論が半分以上出題される

非言語では、1つのテーマで複数の設問が出題される「複数タブ問題」の難易度が高いとされているため、この形式で複数回問題が出題されれば、高得点の可能性が高いと言えるでしょう。

SPIの非言語で高得点を取りたい方は次の記事を参考に勉強することをおすすめします!

英語

英語の場合は、長文の数が高得点の指標になり、数が多ければ多いほど高得点の可能性は高まります。4問程度出題されていれば、大抵のテストは通過していると言えます。

SPIの英語が苦手だけど、対策して高得点を取りたい方は次の記事を参考にしてみましょう!

テストセンターのSPIは結果の使い回しが可能

テストセンターで受験したSPIの結果は、有効期限(1年間)内であれば、他の企業にも使い回すことができます。前回受験した結果を送信するか、新たに受験するかを選択できるので、自信のある結果が出た場合はそれを提出するのが効率的です。

納得のいく結果が出るまで何度か挑戦し、最高のスコアをキープしておく、という戦略も有効です。ただし、企業によっては使い回しを認めていない場合もあるので、募集要項をしっかり確認しましょう。

SPIの効果的な対策法3選

高得点を狙うためには、やはり事前の対策が欠かせません。ここでは、多くの先輩が実践してきた効果的な対策法を3つ紹介します。

対策本で問題演習

王道ですが、最も効果的なのが対策本を繰り返し解くことです。SPIは問題のパターンがある程度決まっているので、演習を重ねることで出題形式に慣れることができます。最低でも3周は繰り返して、苦手分野をなくしておきましょう。

SPI体験模試

SPIで高得点を取るには、きちんと制限時間を設けて実践的に演習することが必要です。

ただ、通常の対策本では制限時間を自分で設定できるため、甘えが出て制限時間を延長してしまったり、本番のような緊張感を味わえないという方も多いのではないでしょうか。

そんな方におすすめなのが、「SPI体験模試」です。この模試では、1問ごとに制限時間をつけた本番同様の形式で問題を解けるだけでなく、能力検査の結果を確認することもできます。

10問ですぐに解き切ることができるため、現在の実力や弱点を確認するためにも、試してみることをおすすめします!

公式を覚える

特に非言語分野では、特定の公式を知らないと解けない問題が多くあります。「速さ・時間・距離」や「確率」「損益算」など、頻出分野の公式は完璧に暗記しておきましょう。公式を覚えているだけで、解答時間を大幅に短縮できます。

次の記事では、SPIの計算問題を全問例題つきで解説しています。絶対に押さえておきたい公式などもたくさん紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください!

SPI以外で書類落ちしないための3つの対策

SPIのスコアが良くても、書類選考で落ちてしまっては意味がありません。SPI対策と並行して、エントリーシート(ES)の質も高めていきましょう。

ガクチカを磨く

「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」は、ESの中でも特に重要な項目です。あなたの人柄や能力をアピールする絶好の機会なので、具体的なエピソードを交えながら、何を学び、どう成長したのかを論理的に伝えられるように準備しておくことが選考を突破する鍵になります。

ただ、「そもそもガクチカがない、、、」「大学生活、遊びすぎた」といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか?

さすがに大学4年になってガクチカがない状態だともう手の打ちようがありません。しかし、大学3年生ならまだ間に合います。上のような悩みを持っている方は、すぐに「長期インターン」に参加してみてください。

長期インターンでは、自分の成果が数字で分かるため、最短1ヶ月で企業にアピールできるガクチカを作ることができます。

興味を持った方は、ぜひココシロのキャリアアドバイザーに長期インターンについて質問したり、実際に企業を探してもらったりしましょう。相談、企業の紹介、すべて無料なので、下のボタンからお気軽にお申し込みください!

学生の面談申し込みはこちら

「強い志望動機」を作る

「なぜこの会社なのか」を明確に伝える強い志望動機は、採用担当者の心に響きます。企業の事業内容や理念を深く理解し、自分の原体験や価値観と結びつけて語れるようにしましょう。「どの会社にでも言えること」ではなく、その会社だけの魅力を語ることが大切です。

ESを添削してもらう

完成したESは、必ず第三者に添削してもらいましょう。客観的な視点からフィードバックをもらうことで、自分では気づけなかった改善点が見つかります。より伝わりやすい文章にブラッシュアップすることができます。

就活に成功した友人に頼むのが一番かもしれませんが、そういった方が周りにいない方は就活のプロであるキャリアアドバイザーの就活相談でESを添削してもらってみてください。下のボタンから無料で申し込めますよ!

就活相談申し込みはこちらをクリック

まとめ

この記事のまとめです。

- SPIの結果は受験者には知らされず、企業に直接「報告書」として送られる。

- 難しい問題(4タブ、長文読解など)が出たら高得点のサイン!

- SPI対策と並行して、ESのガクチカや志望動機も磨き上げよう!

今回は、SPIの結果について、企業側の視点や高得点のサイン、対策法などを解説しました。結果が直接見られないのは不安ですが、仕組みを理解すれば落ち着いて対策できます。SPIはあくまで選考の一つの要素なので、ES対策などと並行して、着実に就活準備を進めていきましょう!

人気記事