「周りは通過しているのに、自分だけSPIで落ちるなんて…」

「SPIの結果が来ない…もしかして落ちるのかな?」

就職活動を進める中で、SPIは多くの学生さんが不安に感じる大きな壁ですよね。選考の初期段階で実施されることが多いため、「ここで落ちるわけにはいかない」というプレッシャーは計り知れません。

この記事では、SPIで落ちる原因を徹底的に分析します。能力検査で点数が取れない理由から、意外と見落としがちな性格検査の罠まで、具体的な対策を一つひとつ丁寧に解説していきます。

こんな人に読んで欲しい!

- SPIの結果が不安で、落ちる確率が気になる方

- SPIが原因で選考に落ちてしまった方

- SPI対策を始めたいが、何から手をつければいいか分からない方

SPIで落ちる2つのパターン

SPIで選考に落ちてしまうと、「自分の能力が足りなかったんだ」と一括りにして考えてしまいがちです。

しかし、実は「SPIで落ちる」という結果には、大きく分けて2つの異なる原因が潜んでいます。それは、「能力検査での知識・スキル不足」と「性格検査でのミスマッチ」です。

能力検査での知識・スキル不足

一つ目の「知識・スキル不足」は、学習やトレーニングによって克服できる「知識のギャップ」です。これは、SPIで求められる基礎学力や問題形式への習熟度が、企業の設ける基準に達していない状態を指します。

対策本を解いたり、模擬試験を受けたりすることで、このギャップは着実に埋めていくことが可能です。

性格検査でのミスマッチ

一方で、二つ目の「ミスマッチ」は、個人の特性と企業の文化との「適合性のギャップ」です。

企業は、自社の社風や価値観に合う人材を求めており、性格検査を通じて学生との相性を見ています。どれだけ能力が高くても、企業文化に合わないと判断されれば、お見送りになることがあります。

このギャップを乗り越えるには、単に問題を解く練習をするだけでなく、深い自己分析と丁寧な企業研究が不可欠となります。

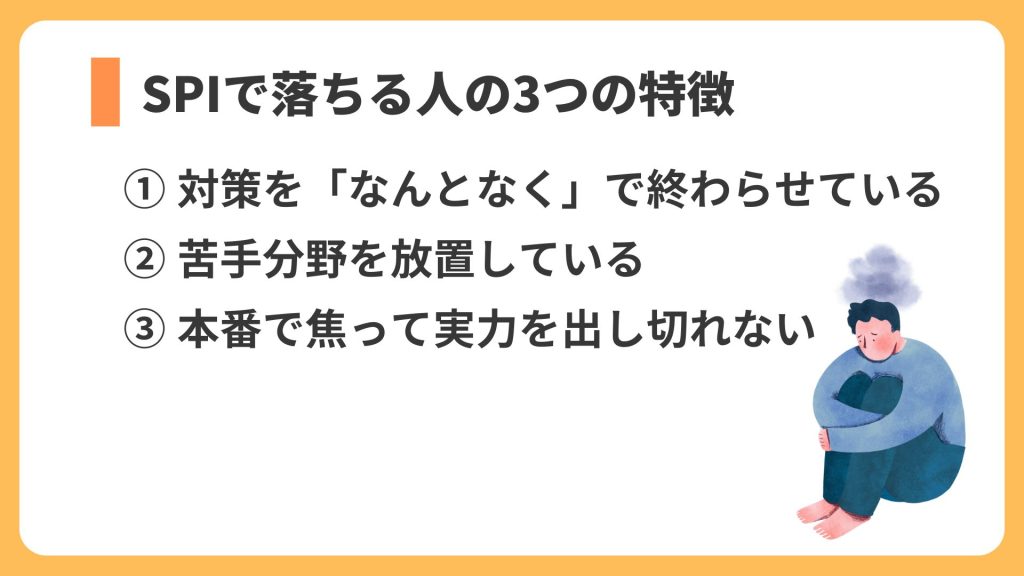

SPIで落ちる人の3つの特徴

SPIは一見シンプルな適性検査に見えますが、実際は落とされてしまうケースが多く見られます。ここでは、SPIで落ちる人に共通する3つの特徴を具体的に見ていきましょう。

① 対策を「なんとなく」で終わらせている

SPIは出題範囲が広く、問題形式にも特徴があります。

「公式問題集を1周しただけで安心する」「推論を後回しにする」といった“なんとなく対策”では本番でスピードが追い

きません。SPIは「時間内に正答率を上げる」試験なので、制限時間を意識した演習が不可欠です。

② 苦手分野を放置している

言語・非言語のうち、苦手分野を避けてしまう人も多いです。

たとえば「図表が苦手だから言語で稼ぐ」という戦略は、出題のバランス上リスクが高いです。SPIは全体の正答率で評価されるため、最低限の苦手克服が合格の鍵になります。弱点を見つけたら、類似問題を繰り返す「弱点潰し」が効果的です。

また、苦手分野を特定する時に使えるのが「SPI体験模試」です。このテストでは、5分5問で簡単に自分の実力が測れるので、おすすめです!

SPI体験模試はこちら

③ 本番で焦って実力を出し切れない

SPI本番は制限時間が非常にタイトで、焦りからミスを連発する人も少なくありません。

特に「問題を飛ばす勇気」がない人ほど、1問に時間をかけすぎて全体を落とす傾向があります。時間配分のシミュレーションを事前に行い、わからない問題を即スキップできるメンタルを整えておきましょう。

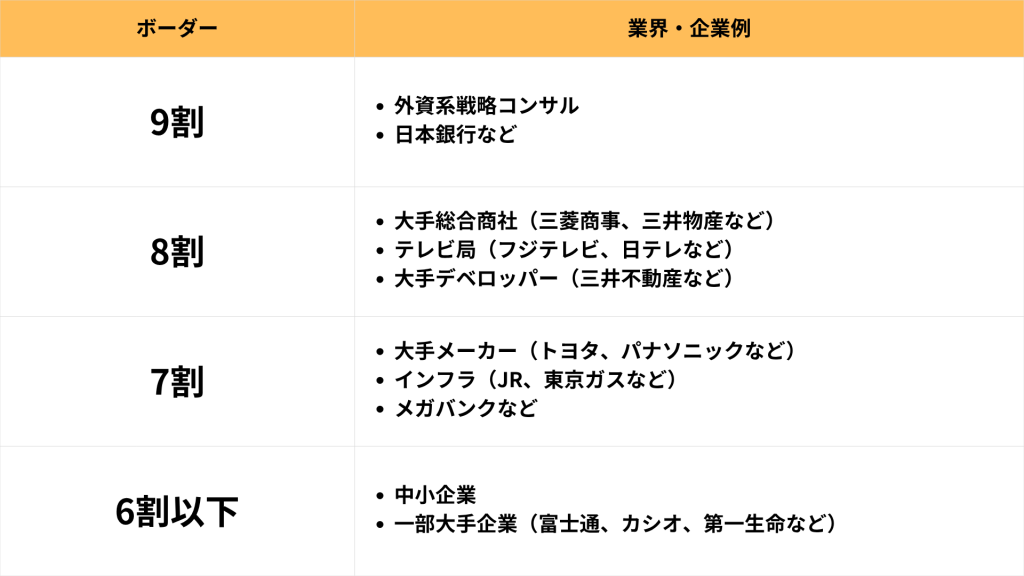

SPIで落ちる確率は?ボーダーラインを解説

この章では、SPIで落ちる確率や企業別のボーダーラインなどを解説していきます。

SPIで落ちる確率

一般的な目安として、SPIで落ちる確率は約50%と言われています。つまり、2人に1人はSPIの段階で次の選考に進めない可能性があるということです。

特に、応募者が数万人にのぼるような人気企業の場合、足切りとしてSPIが利用されるため、7割以上の学生が落ちるケースも珍しくありません。

ただし、この確率は選考のどの段階でSPIが実施されるかによって大きく変動します。

例えば、エントリーシートと同時に行われる一次面接前のSPIは、多くの応募者を絞り込む目的が強いため、通過率は低めです。一方で、選考が進んだ二次面接後や最終面接前に行われるSPIは、主に人物像の最終確認として使われるため、通過率は高くなる傾向にあります。

企業の合格ラインについては、大手企業で7割、中小企業では6割程度の正答率が一般的な目安とされています。

しかし、注意したいのは、SPIの評価は単純な点数ではなく、全受験者の中での位置を示す「偏差値」を基にした7段階評価で企業に報告されることが多いという点です。企業は「言語は5段階以上、非言語は4段階以上」のように、独自の基準を設けて合否を判断しています。

志望企業の難易度を具体的に把握するために、以下の企業別ボーダーライン一覧も参考にしてみてください。

企業別SPIボーダーライン一覧(目安)

この表から分かるように、最難関企業を目指す場合は8割以上の高い正答率が求められます。

自分の志望企業群がどのレベルにあるかを確認し、具体的な目標を立てて対策を進めましょう。

次の記事では、SPIのボーダーラインについて詳しく解説しているので、ぜひこちらも読んでみてください!

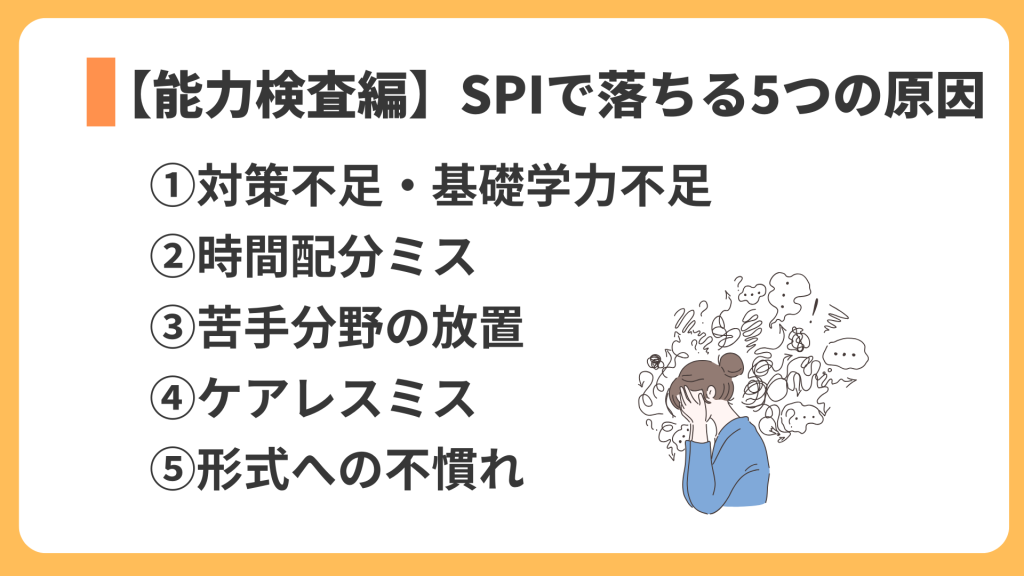

【能力検査編】SPIで落ちる5つの原因

能力検査で基準点に届かず落ちてしまう場合、その原因はいくつかのパターンに集約されます。

ここでは、多くの学生が陥りがちな5つの原因を具体的に見ていきましょう。

対策不足・基礎学力不足

SPIの能力検査で出題される問題は、そのほとんどが中学・高校レベルの基礎的な内容です。

しかし、「基礎レベルだから大丈夫」と油断して対策を怠ると、公式を忘れていたり、解法を思い出せなかったりして、全く歯が立たないという事態に陥ります。特に、非言語(数学)分野では公式を知らないと解けない問題も多く、対策不足が直接点数の低さに繋がります。

時間配分ミス

Webテスト形式の場合、1問あたりにかけられる時間は1〜2分程度しかありません。

じっくり考えれば解ける問題でも、時間のプレッシャーから焦ってしまい、本来の実力を発揮できない学生は非常に多いです。時間内にできるだけ多くの問題に正答することが求められるため、時間配分の戦略がないと、後半の問題に手をつけることなく終わってしまいます。

苦手分野の放置

「言語は得意だけど、非言語の確率の問題はいつも避けてしまう」というように、特定の苦手分野を克服しないまま本番に臨んでしまうケースも、落ちる原因としてよく挙げられます。

SPIは総合点で評価されるため、得意分野でいくら高得点を取っても、苦手分野で大きく失点してしまうと、全体の評価が基準に届かなくなってしまいます。苦手なことから目を背けず、バランス良く対策することが合格の鍵です。

ケアレスミス

「分かっていたはずなのに、計算ミスで間違えた」「問題文の条件を読み間違えていた」といったケアレスミスも、非常にもったいない失点原因です。

本番の緊張感や時間への焦りから、普段ならしないような簡単なミスをしてしまうことは少なくありません。一つひとつのミスは小さくても、積み重なると合否を分ける大きな差になります。

形式への不慣れ

SPIには、テストセンター、Webテスティング、ペーパーテストなど、いくつかの受験形式があります。特に、PCで受験するテストセンターやWebテスティングは、独特の操作方法や画面構成に特徴があります。

例えば、一度次の問題に進むと前の問題には戻れないなど、形式ごとのルールを知らないと本番で戸惑ってしまいます。この戸惑いが焦りを生み、実力発揮の妨げとなるのです。

【能力検査編】SPIで落ちないための対策法

能力検査で落ちる5つの原因を克服するためには、戦略的な対策が不可欠です。

闇雲に勉強を始めるのではなく、以下の4つの方法を意識して取り組むことで、効率的に実力を伸ばすことができます。

問題集を1冊完璧にする

最も重要なのは、まず1冊の問題集を徹底的にやり込むことです。複数の問題集に手を出すよりも、1冊を最低3周は繰り返し解き、すべての問題の解法を完璧に理解する方が、はるかに効果的です。

次の記事では、SPIの対策本20選をケース別でご紹介しています。購入時にぜひ参考にしてみてくださいね!

時間を計って解く癖をつける

SPIは時間との戦いです。普段の勉強から、必ずストップウォッチなどで時間を計り、本番さながらのプレッシャーの中で問題を解く習慣をつけましょう。

1問あたりにかけられる時間を意識することで、自然と解答スピードが上がります。この地道な練習が、本番での焦りをなくし、落ち着いて実力を発揮するための土台となります。

苦手分野を特定し集中対策

問題集を一通り解いたら、自分がどの分野を苦手としているのかを客観的に分析しましょう。正答率が低い分野や、解くのに時間がかかりすぎる分野が、あなたの伸びしろです。苦手分野をなくし、全分野で安定して得点できるようになることが、ボーダーラインを超えるための鍵となります。

SPI体験模試を受ける

志望企業がテストセンターやWebテスティング形式のSPIを課している場合は、必ずPCでの模擬試験を体験しておきましょう。本番と同じ環境で練習しておくことで、当日の余計なストレスや操作ミスを防ぎ、問題に集中することができます。

SPI体験模試なら、本番に近い問題を解くことができるので非常におすすめです。

SPI体験模試はこちら

【性格検査編】SPIで落ちる5つの原因

「性格検査は正直に答えればいいだけだから、対策は不要」と考えているなら、それは大きな間違いです。

実は、性格検査の結果が原因で不合格になるケースは少なくありません。ここでは、性格検査で落ちてしまう5つの典型的な原因を解説します。

回答に一貫性がない

性格検査では、受験者の回答の信頼性を測るために、同じような内容の質問が表現を変えて何度も登場します。その際に、自分を良く見せようとして本来の自分とは違う回答をすると、別の質問との間で矛盾が生じてしまいます。

このような矛盾が多いと、「回答の信頼性が低い」「自己分析ができていない」と判断され、マイナス評価に繋がります。

企業の社風と合っていない

企業が性格検査を実施する最大の目的は、応募者が自社の文化や価値観にマッチしているかを見極めることです。

例えば、「チームワークを重んじる人材」を求める企業に対して、「個人で黙々と作業するのが好きだ」といった回答ばかりしていると、「社風に合わない」と判断される可能性が高くなります。

極端な回答が多い

質問に対して、「全く当てはまらない」「非常に当てはまる」といった両極端な選択肢ばかりを選んでいると、「柔軟性に欠ける」「精神的に不安定かもしれない」といった懸念を持たれることがあります。

もちろん、自分の考えに確信がある場合は正直に答えるべきですが、すべての質問に対して極端な回答を繰り返すのは不自然です。

ライスケールに引っかかる

性格検査の中には、「ライスケール」と呼ばれる、受験者が嘘をついていないかを測るための質問が仕込まれています。例えば、「これまで一度も嘘をついたことがない」といった質問です。

これらにすべて「はい」と答えてしまうと、「自分を過剰に良く見せようとしている、虚偽的な回答者だ」と判断されてしまう可能性があります。

時間切れ・未回答

性格検査は問題数が非常に多く(約300問)、制限時間も設定されています。

一つの質問に悩みすぎると、時間内にすべての質問に答えきれなくなってしまいます。未回答の質問が多いと、「計画性がない」「真剣に取り組んでいない」と見なされるだけでなく、性格プロファイルが不正確になる可能性があります。

【性格検査編】SPIで落ちないための対策法

性格検査は、付け焼き刃の対策が通用しにくい一方で、準備次第で落ちるリスクを大幅に減らすことができます。

小手先のテクニックに頼るのではなく、以下の3つの本質的な対策に取り組みましょう。

正直かつ一貫性をもって答える

性格検査における最大の攻略法は、自分を偽らず、正直に答えることです。

企業が求める人物像に無理に合わせようとすると、必ずどこかで回答に矛盾が生じ、かえって信頼性を損なう結果になります。入社後のミスマッチを防ぐためにも、正直な回答を心がけましょう。

自己分析を深める

回答に一貫性を持たせるためには、自分自身について深く理解していることが不可欠です。「自分はどのような価値観を大切にしているのか」「どんな時にモチベーションが上がるのか」といったことを、事前に言語化しておきましょう。

自己分析を通じて自分の軸が明確になっていれば、性格検査の様々な質問に対しても、ブレることなくスピーディーに回答できるようになります。

自己分析の教科書を利用すれば、簡単に自己分析を行うことができます。

企業研究で求める人物像を理解する

正直に答えることが大前提ですが、その上で、応募する企業がどのような人材を求めているのかを理解しておくことも重要です。企業の公式サイトや採用ページなどを読み込み、自分の価値観や強みと、企業が求める人物像との共通点を見つけ出しましょう。

その共通点を意識しながら回答することで、企業との適合度を自然な形でアピールすることができます。

SPIで落ちる…Tさんの失敗談

ここでは、実際にSPIで苦い経験をした先輩の体験談を紹介します。

対策不足でSPIに落ちる現実

大学3年生の冬、僕は初めてSPIを受けました。志望していたのは、中堅の食品メーカー。

周りからは「SPIは中学レベルだから簡単だよ」と聞いていたので、特に何も対策せずに本番に臨みました。しかし、テストが始まってすぐに後悔しました。

非言語の問題では、損益算や確率の公式をすっかり忘れていて、全く手が出ませんでした。

言語も、長文読解に時間を取られすぎて、最後の語彙問題はほとんど勘で答えるしかありませんでした。結果はもちろん、不合格。面接にすら進めなかったことが、本当にショックでした。

落ちた原因を分析して再挑戦

「このままではまずい」と焦った僕は、なぜ落ちたのかを徹底的に分析しました。

原因は明らかで、完全な対策不足でした。そこで、書店で評価の高いSPIの問題集を1冊購入し、毎日2時間、必ず勉強する時間を設けました。

まずは1周、とにかく最後まで解いてみて、自分の苦手分野が「確率」と「推論」であることを特定。

2周目以降は、その苦手分野を重点的に、解法を完璧に覚えるまで何度も繰り返しました。

苦手克服で得た内定と自信

対策を始めて1ヶ月後、別のIT企業のSPIに挑戦しました。

以前とは違い、問題を見た瞬間に解法が頭に浮かび、時間配分も意識しながら落ち着いて解き進めることができました。結果は無事に通過。

その後の面接も順調に進み、最終的にその企業から内定をいただくことができました。

一度SPIで落ちた経験は辛かったですが、原因を分析して正しく対策すれば必ず乗り越えられるということを学びました。あの時の失敗がなければ、今の自分はなかったと思います。

もしSPIで落ちてしまったら?

万全の対策をしても、SPIで落ちてしまうことはあります。落ちてしまっても落ち込み過ぎず、次に活かすことが重要です。

落ち込み過ぎない

まず大切なのは、落ち込みすぎないことです。SPIでの不合格は、単にその企業が設定した基準や、その企業との相性に合わなかったというだけのことです。

特に性格検査での不合格は、「入社してもお互いに不幸になる可能性が高い」というミスマッチを未然に防いでくれた、と考えることもできます。

次に活かす

次に、原因を分析し、次に活かすことが重要です。

能力検査で点数が足りなかったのか、それとも性格検査でミスマッチと判断されたのか。もし可能であれば、手応えを振り返り、原因を推測してみましょう。

能力不足が原因なら、苦手分野の対策を強化する。ミスマッチが原因なら、自己分析を深め、応募する企業の社風を再検討する。

このように、不合格という結果を次への具体的なアクションに繋げることが、内定への道を切り拓きます。

SPIで落ちることに関するよくある質問

SPIは多くの企業で導入されているため、落ちた後の流れや再受験の可否など、疑問を感じる人も少なくありません。

ここでは、SPIに関するよくある質問をまとめて解説します。

SPIで落ちる時の連絡って、いつ・どうやってきますか?

SPIの結果はリクルート社のシステムを通じて企業に共有され、企業が合否を判断します。

多くの場合、メールで「選考結果のお知らせ」が届きます。

連絡が届く時期は、受験後おおよそ1〜2週間以内が多いです。

ただし、企業や選考段階によって前後するため、焦らずに待つことが大切です。

SPIで落ちるとどうなりますか?再受験はできますか?

一度SPIで落ちた場合でも、別の選考タームや翌年度採用であれば再受験できることが多いです。

同一企業・同一年度の同ポジションでは再受験ができない場合が多いですが、別職種や採用時期が異なれば再挑戦できるケースもあります。

企業の採用ページやマイページで再受験ルールを確認しておくと安心です。

SPIで落ちた理由は分かりますか?

SPIの詳細な得点や評価結果は、受験者には公開されません。

企業側にのみスコアや性格検査の傾向が報告され、総合的に合否が判断されます。

落ちた理由として多いのは「時間配分のミス」「非言語分野の得点不足」「性格検査の不一致」などです。

模試や復習を通して、自分の弱点を把握することが次の合格につながります。

いつもSPIの能力検査で落ちてしまいます。もう諦めた方がいいですか?

諦める必要はありません。

SPIは問題形式に慣れ、時間内で解く練習を積むことで着実に伸びる試験です。

出題傾向を掴むためには、苦手分野を特定し、問題集でその分野を徹底的に解き直すことが有効です。

ココシロのSPI体験模試では、5分・5問の簡単なテストで実力チェックや苦手分野の特定ができます。

無料で使えるので、ぜひ下のボタンから試してみてください!

SPI体験模試はこちら

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。この記事の内容をまとめると次のようになります。

- SPIで落ちる原因は、学習で克服できる「能力不足」と、自己分析と企業研究で向き合うべき「ミスマッチ」の2つに大別されます。

- 能力検査の対策は、まず問題集を1冊完璧に仕上げることから始め、時間配分を意識した練習と苦手分野の克服に努めることが効果的です。

- 性格検査では、自分を偽らず正直に、かつ一貫性をもって回答することが最も重要です。深い自己分析がその土台となります。

この記事では、「SPIで落ちる」という不安を解消するために、その原因から具体的な対策、そして万が一落ちてしまった場合の心構えまでを網羅的に解説してきました。

「SPIで落ちるかも」という不安は、正しい知識と適切な対策によって、必ず「これなら大丈夫」という自信に変えることができます。

この記事が、少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。

人気記事