「Webテスト対策が面倒だし、調べながらやりたい…」と考えている人はいませんか?

その気持ちはとてもよく分かりますが、Webテストを調べながら受けるのは絶対にやめるべきです。

この記事では、なぜ調べながらの受験がバレてしまうのか、その具体的な理由と、調べながら受けることのリスクを徹底解説します。

さらに、今からでも間に合う、最も効率的で安全な対策法もご紹介しますので、ぜひ最後まで読んで、Webテストへの不安を自信に変えてくださいね!

こんな人に読んでほしい

- Webテストの対策が間に合わず焦っている人

- Webテストを調べながら受験するとバレるのか知りたい人

- Webテストで不正がバレたらどうなるか知りたい人

Webテストを調べながらは危険

「Webテストを調べながら受けるのって、やっぱりダメなのかな?」って思いますよね。

結論から言うと、その行為はカンニングとみなされ、明確に禁止されています。

なぜなら、企業はWebテストを通じて、あなたの基礎的な能力や人柄を評価したいと考えているからです。

不正行為は、その選考の目的そのものを台無しにしてしまうため、発覚した際のリスクが非常に大きいのです。

ネット上には解答集や代行サービスの情報がたくさん出回っていますが、これらを利用するのは明確なルール違反となっています。

Webテストを調べながら解くのではなく、きちんと対策をしてから自分の力でテストに臨むことがとても大切です。

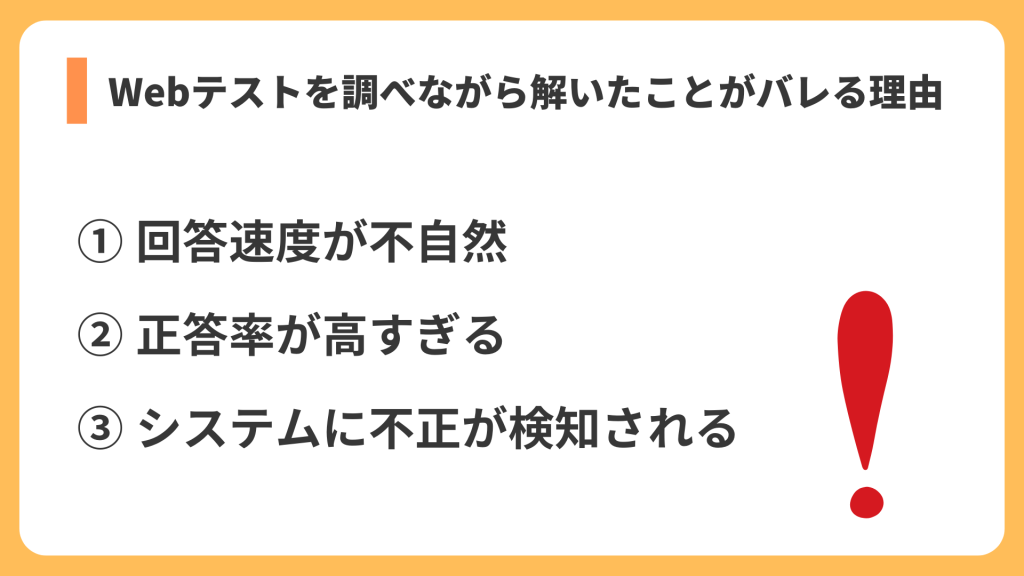

Webテストを調べながら解いたことがバレる理由

Webテストは調べながら解いてもバレないと考えている学生の方は少なくありません。

しかし、企業は学生が考えている以上に高度なシステムで不正を検知しています。

実際、学生は不正がバレていないと思っていたけれど、実は企業にバレていたなんてことが多く発生しています。

ここでは、Webテストを知らべながら解いたことがバレる理由を解説していきます。

回答速度が不自然

Webテストを調べながら解くと、回答にかかる時間が極端に速すぎたり、遅すぎたりして、不正を疑われることがあります。

なぜなら、Webテストのシステムは問題ごとに標準的な回答時間をデータとして蓄積しているからです。

そのため、標準的な回答時間から大きく外れているとき、不正行為のサインとして検出されることがあります。

意図的に時間を調整しようとしても、難易度と回答時間のバランスが不自然になり、かえって怪しまれてしまうでしょう。

正答率が高すぎる

他の学生がほとんど正解できないような難問ばかり正解しているなど、正答率が不自然に高い場合も不正が発覚します。

Webテストのシステムは、何万人もの受験者の正答率データを保有しており、個人の成績が全体のデータから大きく逸脱した場合、不正行為があったとして、疑われる恐れがあります。

特に、一般的に正答率が低い問題で全問正解しているような記録は、解答集の使用を強く疑われます。

実力以上の結果は、システム上では「異常値」として扱われてしまうのです。

システムに不正が検知される

テスト中に複数のタブを開いたり、カメラで監視されたりすることで、不正行為そのものが物理的に検知されることがあります。

企業側は、受験者がテスト画面に滞在している時間や、他のウィンドウを操作していないかを監視できます。

また、近年増加している監視型のWebテストでは、AIや人間が直接受験者の様子をチェックしています。

テスト画面から頻繁に離脱したり、他のタブを閲覧したりする行為は記録されているのです。

TG-WEB eyeのような監視型テストでは、PCのカメラが常にオンになり、目線の動きや手元の様子まで録画されているため、解答を調べるようなことがあれば、必ずバレてしまうでしょう。

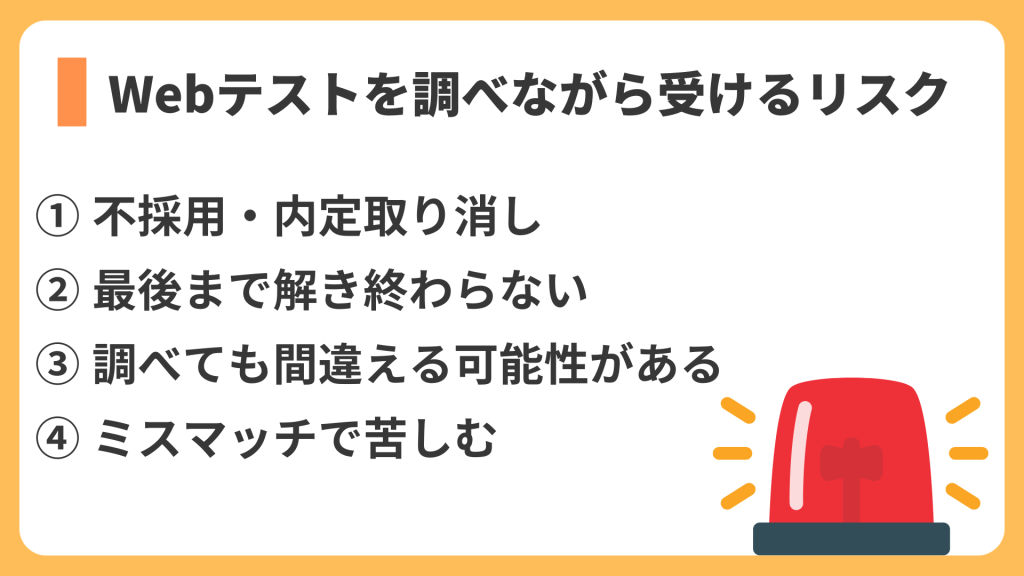

Webテストを調べながら受けるリスク

軽い気持ちで行った不正行為が、就職活動に甚大な被害をもたらす恐れがあります。

カンニング行為は、合格を保証してくれるものではなく、むしろ新たなリスクを生み出してしまうのです。

ここでは、Webテストを調べながら受けることで生じる、具体的なリスクを解説します。

不採用・内定取り消し

もしWebテストで不正が発覚した場合、その時点で不採用になります。

不正行為は、企業の採用基準における最も重大な違反の一つです。

どれだけ面接で高い評価を得ていたとしても、まず間違いなく不採用になります。

最終面接まで進み、苦労して勝ち取った内定であっても、入社前に不正が発覚すれば、内定は容赦なく取り消されます。

最後まで解き終わらない

Webテストを調べながら解いていたら、時間切れで終わってしまう可能性が非常に高いです。

Webテストは一問あたりにかけられる時間が非常に短く設定されています。

したがって、「調べる」という工程が加わると、解答ペースが大幅に乱れ、最後までたどり着けなくなってしまいます。

特にSPIや玉手箱は、時間との戦いです。

1問調べるのに数分無駄にしてしまうと、その遅れを取り戻すのは困難です。結果として、解けるはずだった問題にも手が付かず、スコアが著しく低くなることがあります。

調べても間違える可能性がある

「調べれば正解できる」と思っているかもしれませんが、ネット上に出回っている解答集や情報は、必ずしも正しいとは限りません。

解答集の情報が古かったり、そもそも誤っていたりすることは多いです。

また、焦りから問題文を読み間違えたり、解答を転記ミスしたりすることもあるでしょう。

リスクを冒してカンニングしたのに、不正解では何の意味もありません。

ミスマッチで苦しむ

仮に不正がバレずに入社できたとしても、入社後のミスマッチに苦しむことになります。

Webテストは、入社後の業務に必要な基礎能力があるかを見極める目的もあります。

実力を偽って入社すると、周囲のレベルについていけず、常にプレッシャーや劣等感を感じ続けることになります。

本来の実力と合わない仕事を任され、成果を出せずに評価が下がり、最終的には早期離職に繋がる可能性も高いです。

自分の将来のために、正直な実力で評価してもらうことが、学生にとっても大切なのです。

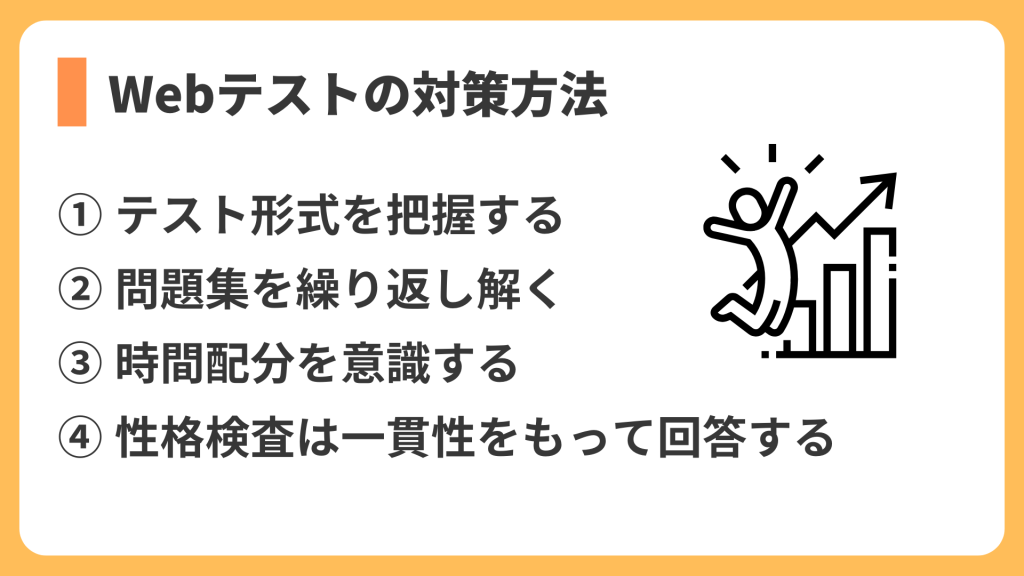

Webテストの対策方法

ここまで、Webテストを調べながらすることのリスクについて解説しました。

「でもWebテストが解けないと、内定もらえないよ…」と不安に思った方も多いと思います。

しかし、正しい方法で対策すれば、Webテストを通過することは、十分に可能です。

Webテストは、才能ではなく「慣れ」と「対策」が結果を大きく左右する試験です。

ポイントを押さえて効率的に学習すれば、短期間でもスコアを伸ばすことができます。

ここからは、Webテストの対策方法を解説していきます。

テスト形式を把握する

まず最初にやるべきことは、やみくもに勉強を始めるのではなく、志望企業がどの種類のWebテスト(SPI、玉手箱など)を導入しているか調べることです。

テストの種類によって、出題される問題の形式や傾向、時間配分は全く異なっています。

そのため、志望企業のテスト形式を把握することは、とても大切です。

企業の採用ページや就活サイトの体験談などで、過去の出題形式を確認するようにしましょう。

Webテストの形式の見分け方については、下記記事で詳しく解説しているので、こちらも読んでみてくださいね。

問題集を繰り返し解く

何冊も問題集に手を出すのではなく、志望企業のテスト形式に合った1冊を最低3周、完璧に解けるようにすることが効果的な勉強方法です。

Webテストは出題パターンがある程度決まっています。

1冊を繰り返し解くことで、解法のパターンが身体に染みつき、本番で迅速かつ正確に問題を処理できるようになります。

1周目は全体像を掴み、2周目は間違えた問題や苦手分野を潰し、3周目は時間を計って本番同様のスピードで解く、という方法がおすすめです。

Webテストの勉強方法については、下記記事で詳しく解説しているので参考にしてみてくださいね!

時間配分を意識する

Webテストは時間制限が厳しいことが特徴的です。

そのため、普段の学習から常に時間を意識し、本番での時間配分に慣れておくことが重要です。

スマートフォンのストップウォッチ機能を使い、一問あたり何分で解くかを意識しながら問題集を解きましょう。

本番では前の問題に戻れないテストも多いため、一問一問を確実に、かつスピーディーに解く練習をすることが大切です。

また、時間配分を身に着けるためには、実際にWebテストの模試を受けてみることがおすすめです。

SPI体験模試では、本番さながらの時間感覚で、SPIの問題に挑戦することができます。

SPIでどのような問題が出題されるのか、時間はどれくらい厳しいのか知りたい方は、ぜひSPI体験模試に挑戦してみてくださいね!

無料で短時間で、模試を受けることができるので、本当におすすめです!

性格検査は一貫性をもって回答する

性格検査では、正直に一貫性のある回答をすることがとても大切です。

嘘の回答は、他の質問との矛盾を生み出し、「虚偽の回答をしている」と判断されるリスクがあります。

また、面接で性格検査の結果を参考にされていることもあるので、性格検査を通過できても、面接で苦しんでしまう恐れがあります。

企業に気に入られようと嘘をつくのではなく、まずは「自分はどんな人間か」を深く理解することが大切です。

「自分はどんな人間か」を知るためには、自己分析をすることがとても大切です。

しかし、自己分析のやり方がよくわからない人も多いのではないでしょうか。

そこでおすすめなのが、「自己分析の教科書」です。

自己分析の教科書では、与えられた項目を埋めていくだけで、自分の強みや弱み・価値観などがわかり、就活で必要な自己分析を完結させることができます。

性格検査で一貫性のある回答がしたい人や、自己分析がまだ済んでいない人はぜひ利用してみてくださいね!

先輩のWebテスト体験談

ここでは、実際にSPI体験模試を受けたことで、本番でも選考を通過することができた先輩の体験談を紹介します。

僕がWebテストを受け始めてすぐのころは、全然解き終わることができず、面接まで進めないことが多かったです。もうカンニングしてしまおうかと思うこともありました。

どうしてもWebテストの正答率が上がっている実感が無かったので、力試しとしてWebサイトのSPI体験模試を受けてみました。

結果は散々でしたが、おかげで自分の苦手分野が確率を求める問題であることや、自分の計算スピードが遅すぎることがわかりました。

そこからは苦手分野を参考書で徹底的に復習し、勉強するときはとにかく速く解くことを意識するようにしました。一生懸命勉強した成果もあって無事、第一志望の企業の選考を通過できました!

SPI体験模試では自分の苦手分野がわかり、時間配分の感覚も身に着けることができるので、Webテストが不安な人はぜひ受けてみてください!

Aさんは、SPI体験模試を受けたことで、自分の苦手分野がわかり、そこを徹底的に対策したことで、見事、第一志望の企業から内定をもらうことができました!

Webテストに自信が無い学生や、Webテストがうまくいかず面接まで進めない学生の方はぜひ一度SPI体験模試を受けてみてくださいね!

SPI体験模試はこちら

まとめ

本記事では、以下の内容をお伝えしました。

- Webテストを調べながら解くのはやめた方がよい

- 正答率や回答時間から不正がバレることが多い

- 調べながらの受験がバレると、不採用などのリスクがある

- Webテストはしっかりと対策して、自力で解くべきである

今回は、Webテストを調べながら受けることのリスクと、正しい対策法について解説しました。

結論として、Webテストを調べながら受けるのは、絶対にやめましょう。

不正が発覚したとき、内定取り消しなどの大きなリスクがあるからです。

Webテストの対策を入念に行い、自力で内定を掴み取ってくださいね!

人気記事