「明日SPIなのに、まったく勉強してない…」と諦めかけていませんか?

大丈夫、まだ対策の時間はあります。

SPIは正しい戦略で臨めば、短時間でも十分に突破の可能性があります。

この記事では、短時間で成果を出すための、効率的な一夜漬け攻略法を解説していきます。

こんな人に読んでほしい

- SPIの試験が明日に迫っていて焦っている学生

- 何から手をつけていいか分からず困っている学生

- 短時間で効率よくSPI対策をしたい学生

SPIは一夜漬けで対策可能か

結論から言うと、SPIは一夜漬けでも対策可能です。

もちろん、数週間かけてじっくり対策するのが理想ですが、それができなかったからといって、選考を諦める必要は全くありません。

なぜなら、SPIで出題される問題の多くは、中学・高校レベルの知識がベースになっているからです。

つまり、全く新しいことを学ぶのではなく、「忘れてしまった知識を思い出し、問題の解き方パターンを頭に入れる」作業が中心になります。

一夜漬けの目標は、満点を取ることではありません。

多くの企業が設定しているボーダーラインを突破することです。

そのためには、出題範囲をすべて網羅しようとせず、「頻出分野」に絞って集中的に対策することが何よりも重要になります。

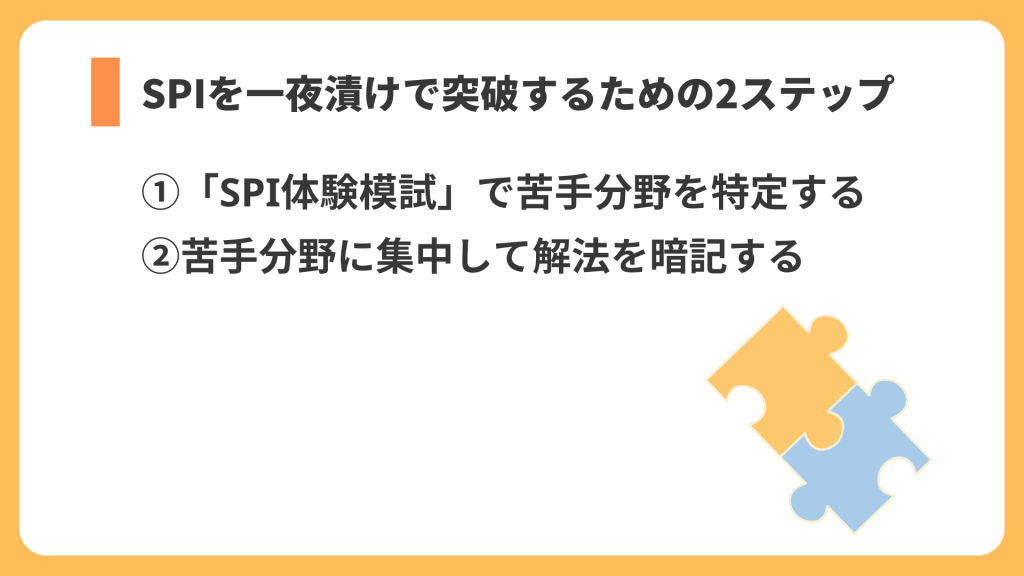

SPIを一夜漬けで突破するための2ステップ

時間が限られているからこそ、計画的な学習が重要です。

最短で結果を出すための、2つのステップを紹介します。

①「SPI体験模試」で苦手分野を特定する

一夜漬けで最も避けるべきなのは、「すでに解ける問題を何度も解いて時間を無駄にすること」です。

限られた時間で成果を出すには、自分の苦手分野を正確に把握し、そこだけを重点的に対策することが不可欠です。

そこでおすすめしたいのが、ココシロインターンが提供する完全無料の「SPI体験模試」です。

この模試は、5問・5分程度で、本番に近い形式の問題に挑戦できます。

時間制限もあるため、本番さながらの緊張感で自分の実力をチェックできるのが大きな特徴です。

回答後には、詳しい解説だけでなく、自分の実力がA〜Cランクで評価されるため、「自分は特に非言語の仕事算が苦手だ」といった具体的な弱点を特定できます。

参考書を開く前に、まずはこの模試で自分の現在地を把握し、自分だけの学習計画を立てましょう。

SPI体験模試はこちら

②苦手分野に集中して解法を暗記する

苦手分野が特定できたら、次はその分野の問題の「解法パターン」をひたすら暗記します。

一夜漬けにおいて、問題の背景にある理論をじっくり理解している時間はありません。

大切なのは、「このタイプの問題が出たら、この公式を使って、この順番で計算する」という流れを、体に染み込ませることです。

例えば、「仕事算」が苦手だと分かったら、後述する仕事算の例題と解説を読み、「全体の仕事量を最小公倍数で置く→それぞれの1日あたりの仕事量を計算する→合計して、最後に割り算する」という一連の流れを、何も見ずに再現できるまで繰り返します。

この「解法暗記」に集中することで、本番で似た問題が出たときに、考える時間を短縮し、スムーズに解答できるようになります。

SPIを一夜漬けで乗り切った大学生の体験談

ここで、SPIの一夜漬けに挑んだ2人の大学生の体験談を紹介します。

前日に焦って、とりあえず有名な参考書を最初から解き始めました。でも、得意な言語はスラスラ解けるのに、苦手な非言語で詰まってしまい、気づけば夜中の3時…。結局、非言語の頻出分野までたどり着けず、睡眠不足のまま本番へ。案の定、見たことのない問題にパニックになり、時間切れで思うような結果が出ませんでした…。

明日がSPIだと気づいたのが前日の夜。パニックになりながらも、この記事で紹介されていた『SPI体験模試』を受けてみました。結果、自分は『推論』と『確率』が特に苦手だと判明。他の分野は思い切って後回しにし、その2分野の解法パターンだけを深夜に2時間集中して暗記しました。その後はしっかり睡眠をとって本番へ。満点とはいかなかったと思いますが、対策した問題が出たおかげで落ち着いて解けて、無事に第一志望の企業のボーダーを通過できました!

【SPI非言語】一夜漬けでどうにかするために暗記すべき公式一覧

非言語は、一夜漬けで最も点数を上げやすい分野の一つです。

なぜなら、多くの問題が公式を覚えていれば解けるからです。

これから紹介する20個の頻出公式は、一夜漬け対策で重要なポイントです。

まずはこの表を完璧に暗記することから始めましょう。

| 分野 | 内容 | 公式 |

|---|---|---|

| 速さ | 基本(速さ) | 速さ = 距離 ÷ 時間 |

| 速さ | 基本(距離) | 距離 = 速さ × 時間 |

| 速さ | 基本(時間) | 時間 = 距離 ÷ 速さ |

| 速さ | 出会い算 | 時間 = 距離 ÷ (速さA + 速さB) |

| 速さ | 追いつき算 | 時間 = 距離の差 ÷ (速さA − 速さB) |

| 仕事算 | 全体の仕事量を1とする | 1日の仕事量 = 1 ÷ 全日数 |

| 仕事算 | 2人での仕事 | 1/A + 1/B = 1/T |

| 損益算 | 利益 | 利益 = 売値 − 原価 |

| 損益算 | 売値(割引あり) | 売値 = 定価 × (1 − 割引率) |

| 損益算 | 定価(利益率あり) | 定価 = 原価 × (1 + 利益率) |

| 確率 | 基本 | 確率 = 該当ケース数 ÷ 全ケース数 |

| 確率 | 余事象 | Aが起こる確率 = 1 − (Aが起こらない確率) |

| 順列 | n個からr個選んで並べる | nPr = n × (n−1) × …(r回) |

| 組み合わせ | n個からr個選ぶ | nCr = nPr ÷ r! |

| 集合 | 和集合の要素数 | A ∪ B = A + B − A ∩ B |

| 濃度 | 食塩水の濃度 | 濃度(%) = (食塩の重さ ÷ 食塩水の重さ) × 100 |

| 割合 | 基本 | 割合 = 比べられる量 ÷ もとにする量 |

| 割合 | XはYの何%か | (X ÷ Y) × 100 |

| 通過算 | すれ違い | 時間 = (列車Aの長さ + 列車Bの長さ) ÷ (速さA + 速さB) |

| 流水算 | 川を上る速さ | 上りの速さ = 静水時の速さ − 川の流れの速さ |

【SPI非言語】一夜漬けでどうにかするための頻出問題5選

公式を覚えたら、次は実践です。

ここでは非言語で特に出やすい5つの分野について、例題と詳しい解説を用意しました。

解法パターンをしっかり頭に入れてください。

推論

【例題】

P、Q、R、S、Tの5人がテストを受けた。5人の点数について、以下のことが分かっている。

・PはQより点数が高い

・RはSより点数が低い

・QはRより点数が高い

・TはSより点数が高い

このとき、必ずしも正しいとはいえないものはどれか。

A. PはRより点数が高い

B. QはSより点数が高い

C. TはRより点数が高い

D. 5人の中で最も点数が高いのはPである

【解答解説】

答え:D

推論問題のコツは、情報を図や記号で整理することです。

- ステップ1:条件を不等号で整理する

問題文の条件を、点数が高い順に左から並ぶように不等号で整理します。

・P > Q

・S > R (「RはSより低い」なので)

・Q > R

・T > S - ステップ2:条件を連結させる

これらの条件をつなぎ合わせると、以下のような関係が見えてきます。

・「P > Q」と「Q > R」から → P > Q > R

・「T > S」と「S > R」から → T > S > R - ステップ3:選択肢を検証する

A. P > R は「P > Q > R」から正しいと断定できます。

B. Q > S は、「Q > R」と「S > R」からは、QとSの直接的な関係は分かりません。しかし、「T > S > R」と「P > Q > R」からQとSの関係は確定できません。

C. T > R は「T > S > R」から正しいと断定できます。

D. 最も点数が高いのがPとは限りません。例えば、TがPより高い可能性(T > P > Q > S > R)も考えられます。TとPの直接比較ができる情報がないため、断定できません。

したがって、「必ずしも正しいとはいえない」のはDとなります。

推論についてより多くの練習問題を解きたい場合は次の記事を読んでみてくださいね!

順列・組み合わせ

【例題】

7人の中から、3人のチームを作る場合、チームの作り方は何通りあるか。

【解答解説】

答え:35通り

この問題のポイントは、「順列」と「組み合わせ」の違いを理解することです。

「並べる」「順番が関係する」場合は順列(P)、「選ぶだけ」「順番は関係ない」場合は組み合わせ(C)を使います。

- ステップ1:問題が「順列」か「組み合わせ」か判断する

今回は「チームを作る」だけなので、選ばれた3人の順番は関係ありません。(A, B, C)のチームも(B, A, C)のチームも同じです。したがって、組み合わせ(C)を使います。 - ステップ2:公式に当てはめて計算する

7人から3人を選ぶ組み合わせなので、7C3と表せます。

計算方法は、まず分子に「7から始めて3つの数を掛け算(7 × 6 × 5)」し、分母に「3から始めて1までの数を掛け算(3 × 2 × 1)」します。

7C3 = (7 × 6 × 5) ÷ (3 × 2 × 1) - ステップ3:計算を実行する

210 ÷ 6 = 35

よって、チームの作り方は35通りとなります。

順列・組み合わせについてより多くの練習問題を解きたい場合は次の記事を読んでみてくださいね!

【SPI】順列・組み合わせの解き方を例題で解説!見分け方やコツも紹介

集合

【例題】

あるクラスの生徒100人にアンケートを取ったところ、犬を飼っている生徒は58人、猫を飼っている生徒は78人だった。犬も猫も両方飼っている人は、どちらも飼っていない人の3倍だった。このとき、犬と猫を両方飼っている人は何人か。

【解答解説】

答え:54人

集合問題は、ベン図を書くか、公式に当てはめるのが解法の基本です。

- ステップ1:分からない数を文字で置く

「どちらも飼っていない人」の人数が分からないので、これを x 人と置きます。

すると、「両方飼っている人」は、その3倍なので 3x 人となります。 - ステップ2:集合の公式に当てはめる

集合の基本公式「全体の人数 = (Aの合計) + (Bの合計) – (AとB両方) + (どちらでもない)」を使います。

・全体の人数 = 100人

・犬を飼っている人 = 58人

・猫を飼っている人 = 78人

・両方飼っている人 = 3x 人

・どちらも飼っていない人 = x 人

これを公式に当てはめると、

100 = 58 + 78 – 3x + x - ステップ3:方程式を解く

100 = 136 – 2x

2x = 136 – 100

2x = 36

x = 18

ここで求めたいのは「犬と猫を両方飼っている人」なので、3x です。

3 × 18 = 54

したがって、答えは54人です。

集合についてより多くの練習問題を解きたい場合は次の記事を読んでみてくださいね!

仕事算

【例題】

ある仕事を終わらせるのに、Aさん1人では10日、Bさん1人では15日かかる。この仕事を2人ですると何日で終わるか。

【解答解説】

答え:6日

仕事算のポイントは、全体の仕事量を、かかる日数の最小公倍数で設定することです。この方法を使うと、分数の計算を避けられます。

- ステップ1:全体の仕事量を日数の最小公倍数で設定する

Aさんは10日、Bさんは15日かかるので、10と15の最小公倍数である30を全体の仕事量とします。 - ステップ2:それぞれの1日あたりの仕事量を計算する

・Aさんの1日の仕事量:30 ÷ 10日 = 3

・Bさんの1日の仕事量:30 ÷ 15日 = 2 - ステップ3:2人の1日あたりの仕事量を合計する

2人が協力すると、1日あたりに進む仕事量は2人の仕事量の合計になります。

3 + 2 = 5

つまり、2人で協力すると1日に5の仕事が終わることが分かります。 - ステップ4:かかる日数を計算する

全体の仕事量30を、2人の1日あたりの仕事量5で割ります。

30 ÷ 5 = 6

よって、答えは6日です。

仕事算についてより多くの練習問題を解きたい場合は次の記事を読んでみてくださいね!

料金割引

【例題】

定価600円の商品を3割引で20個購入する場合と、定価500円の商品を2割5分引で25個購入する場合、どちらがいくら安いか。

【解答解説】

答え:定価600円の商品の方が975円安い

割引計算のポイントは、割引後の価格を「元の価格 × (1 – 割引率)」で計算することです。

- ステップ1:最初のケースの総額を計算する

・「3割引」は割引率0.3を意味します。割引後の価格は「元の価格 × (1 – 0.3)」で計算できるため、元の価格の0.7倍になります。

・1個あたりの値段:600円 × 0.7 = 420円

・20個購入するので、総額は:420円 × 20個 = 8400円 - ステップ2:次のケースの総額を計算する

・「2割5分引」は、割引率0.25のことです。つまり、元の値段の (1 – 0.25) = 0.75倍になります。

・1個あたりの値段:500円 × 0.75 = 375円

・25個購入するので、総額は:375円 × 25個 = 9375円 - ステップ3:2つの総額を比較する

・8400円と9375円を比較すると、8400円の方が安いです。

・差額は:9375円 – 8400円 = 975円

したがって、定価600円の商品の方が975円安い、となります。

料金割引についてより多くの練習問題を解きたい場合は次の記事を読んでみてくださいね!

【SPI言語】一夜漬けでどうにかするための頻出問題5選

言語は暗記で対応できる問題が多く、一夜漬けでも得点アップが狙いやすい分野です。

特に頻出の5パターンの解き方をマスターしましょう。

二語の関係

【例題】

最初に示された二語の関係と同じ関係のものを選択肢から選びなさい。

病気:治療

A. 薬:効果

B. 勉強:合格

C. ケガ:応急処置

D. 食事:健康

【解答解説】

答え:C

二語の関係問題のコツは、2つの単語を文章にして関係性を明確にすることです。

- ステップ1:提示された二語の関係を文章にする

「病気:治療」の関係は、「病気を治すために治療をする」という【目的と手段】の関係です。 - ステップ2:選択肢の二語も同じように文章にして検証する

A. 「薬によって効果が出る」→【原因と結果】の関係。

B. 「合格するために勉強する」→【目的と手段】だが、例題とは目的と手段の順番が逆。

C. 「ケガを治すために応急処置をする」→【目的と手段】の関係で、例題と構造が一致します。

D. 「健康のために食事をする」→【目的と手段】だが、例題とは順番が逆。 - ステップ3:最も関係が近いものを選ぶ

例題と全く同じ「目的:手段」の構造になっているのはCだけです。

二語の関係についてより多くの練習問題を解きたい場合は次の記事を読んでみてくださいね!

語句の用法

下線部の語が最も近い意味で使われているものを1つ選びなさい。

学校で勉強する

A. バスで行く

B. 音楽で感動する

C. 店で働く

D. 傘で雨を防ぐ

E. 風邪で休む

【解答解説】

答え:C

このタイプの問題は、語句が持つ複数の意味を理解しているかが問われます。

- ステップ1:「で」の意味を整理する

「で」は文の中でいくつかの異なる意味を持つ。

① 動作が行われる場所を表す(例:公園で遊ぶ)

② 動作の手段・方法を表す(例:車で行く)

③ 動作の原因・理由を表す(例:病気で休む)

④ 道具・材料を表す(例:はさみで切る) - ステップ2:各選択肢の意味を確認する

A「バスで行く」→ 手段を表す「で」

B「音楽で感動する」→ 原因・理由を表す「で」

C「店で働く」→ 動作が行われる場所を表す「で」

D「傘で雨を防ぐ」→ 道具を表す「で」

E「風邪で休む」→ 原因・理由を表す「で」

SPI本番では、この中から1つだけ不適切な用法を選ばせる問題や、同じ意味で使われているものを複数選ばせる問題が出題されます。

語句の用法についてより多くの練習問題を解きたい場合は次の記事を読んでみてくださいね!

文章整序

【例題】

次のア〜オの文を意味が通るように並べ替えたとき、2番目にくる文を選びなさい。

ア. こういった若者言葉や俗語について、あなたはどう考えますか。

イ. 「エモい」という言葉の由来は諸説あるが、英語の「emotional」からきているようだ。

ウ. 最近若者の間で使われる「エモい」とは、心が動かされたときに使う便利な言葉だ。

エ. また、「えもいわれぬ」という日本語から派生したという説もある。

オ. 新しい文化として捉えるべきか、正しい日本語を学ぶべきか。

【解答解説】

答え:イ

文章整序のコツは、接続詞や指示語(「しかし」「また」「これ」「それ」など)を手がかりに、文と文のつながりを見つけることです。

- ステップ1:文頭に来る文章を見つける

選択肢の中で、話の始まりとして最も自然なのは、テーマを提示しているウ「最近若者の間で使われる「エモい」とは〜」です。これが1番目に来ると推測できます。 - ステップ2:つながるペアを見つける

ウ → イ:「エモい」という言葉を説明している。

イ → エ:「また」で別の説を追加。

ウ・イ・エ → ア:「こういった」が前の内容を指す。

ア → オ:「新しい文化として〜」がアを受けて展開。 - ステップ3:全体の流れを組み立てる

以上のことから、全体の流れは「ウ → イ → エ → ア → オ」となります。

したがって、2番目にくる文はイです。

空欄補充

【例題】

文中の空欄に入る最も適切なものを選びなさい。

物事の成り行きを心配し、緊張しながら見守ることを「( )を呑む」という。

A. 苦虫

B. 眉唾

C. 言葉

D. 固唾

【解答解説】

答え:D

空欄補充、特に慣用句を問う問題は、知っているかどうかが重要です。

一夜漬けでは、頻出の慣用句をいくつかインプットしておきましょう。

- ステップ1:問題文の意味を理解する

問題文は「物事の成り行きを心配し、緊張しながら見守る」という意味の慣用句を問いています。 - ステップ2:各選択肢の慣用句を思い出す

A. 「苦虫を噛み潰す」→ 不機嫌な顔をすること。

B. 「眉唾物」→ 真偽が疑わしいこと。

C. 「言葉を呑む」→ 驚きや感動で言葉が出なくなること。

D. 「固唾を呑む」→ 事の成り行きを緊張して見守ること。 - ステップ3:意味が一致するものを選ぶ

問題文の意味と完全に一致するのはDの「固唾」です。

空欄補充についてより多くの練習問題を解きたい場合は次の記事を読んでみてくださいね!

長文読解

【例題】

【本文】

近年、在宅勤務が急速に広まりつつある。その背景には、通勤時間の削減や仕事の効率化といった利点がある一方で、社員間のコミュニケーション不足といった課題も存在する。しかし、企業側がオンラインでの交流施策を導入するなど、働き方改革の一環として在宅勤務を進化させる努力が続いている。

【設問】

この文章の筆者の主張として最も適切なものを選びなさい。

A. 在宅勤務は多くの問題を抱えているため、導入は慎重に進めるべきだ。

B. 在宅勤務のデメリットを解消できれば、今後も主流になるだろう。

C. 在宅勤務は非効率なため、出社型の働き方に戻るべきだ。

【解答解説】

答え:B

長文読解のコツは、設問を先に読んで、本文の中から何を探せばいいのかを把握しておくことです。

また、筆者の主張は、「しかし」などの逆接の接続詞の後や、文章の最後に書かれていることが多いです。

- ステップ1:本文の構造を把握する

この文章は【在宅勤務のメリット】→【デメリット(課題)】→【しかし、課題解決の努力もしている(筆者の主張)】という構造になっています。 - ステップ2:筆者のスタンスを読み取る

筆者は、在宅勤務の課題を認めつつも、最後の文で「進化させる努力が続いている」とポジティブな視点で締めくくっています。このことから、筆者は在宅勤務に対して否定的ではないことが分かります。 - ステップ3:選択肢を吟味する

A. 「慎重に進めるべき」という主張は、本文の「進化させる努力」という前向きなトーンとは少し異なります。

B. 「デメリットを解消できれば主流になる」という主張は、本文の「課題はあるが、解決する努力をしている」という内容と合致しており、最も筆者の考えに近いと言えます。

C. 「出社型に戻るべき」という否定的な主張は、本文のトーンと全く合いません。

長文読解についてより多くの練習問題を解きたい場合は次の記事を読んでみてくださいね!

【SPI英語】一夜漬けでどうにかするための頻出問題5選

英語は語彙力が重要ですが、一夜漬けでも頻出単語や問題形式に慣れるだけで対応力が上がります。

ここでは5つの頻出問題を見ていきましょう。

同意語

【例題】

最初に示された単語と最も意味が近いものを選択肢から選びなさい。

prohibit

A. approve

B. forbid

C. suspect

D. resolve

【解答解説】

答え:B

同意語・反意語問題は、単語を知っているかどうかが重要です。

一夜漬けでは、頻出単語リストなどを活用して、一つでも多くの単語に目を通しておきましょう。

- ステップ1:提示された単語の意味を確認する

prohibit は「〜を禁止する」という意味の動詞です。 - ステップ2:各選択肢の単語の意味を確認する

A. approve → 「〜を許可する、承認する」

B. forbid → 「〜を禁止する」

C. suspect → 「〜を疑う」

D. resolve → 「〜を解決する、決心する」 - ステップ3:意味が最も近いものを選ぶ

「禁止する」という意味で一致するのはBの forbid です。ちなみにAの approve は反意語(反対の意味の言葉)になります。

反意語

【例題】

最初に示された単語と反対の意味を持つものを選択肢から選びなさい。

specific

A. civil

B. vague

C. verbal

D. particular

【解答解説】

答え:B

反意語問題も同意語と同様、語彙力が問われます。

選択肢の中に同意語が紛れていることもあるので注意しましょう。

- ステップ1:提示された単語の意味を確認する

specific は「具体的な、明確な」という意味の形容詞です。 - ステップ2:各選択肢の単語の意味を確認する

A. civil → 「市民の、民間の」

B. vague → 「曖昧な、漠然とした」

C. verbal → 「言葉による」

D. particular → 「特定の、具体的な」(これは specific の同意語です) - ステップ3:意味が反対のものを選ぶ

「具体的な」の反対の意味は「曖昧な」なので、正解はBの vague です。

単語の意味

【例題】

以下の英文の説明に最も近い意味を持つ単語を選択肢から選びなさい。

confident and able to do things by yourself in your own way, without needing help or advice from other people

A. genetic

B. independent

C. forward

D. fair

【解答解説】

答え:B

この形式は、英英辞典のような問題です。

文章の全てを完璧に訳せなくても、キーワードを拾って意味を推測することが可能です。

- ステップ1:説明文のキーワードを拾う

・「do things by yourself」(あなた自身で物事を行う)

・「without needing help」(助けを必要とせずに)

これらのフレーズから、「自立している」「独立している」といったニュアンスが読み取れます。 - ステップ2:各選択肢の単語の意味を確認する

A. genetic → 「遺伝子の」

B. independent → 「独立した、自立した」

C. forward → 「前方の」

D. fair → 「公平な」 - ステップ3:意味が最も近いものを選ぶ

説明文のニュアンスと最も一致するのはBの independent です。

空欄補充

【例題】

文中の空欄に入る最も適切なものを選択肢から選びなさい。

She had to pay a penalty ( ) due to cancelling the private carriage on the scheduled day.

A. cost

B. deposit

C. duty

D. fee

【解答解説】

答え:D

空欄補充は、単語の意味だけでなく、熟語や決まった言い回し(イディオム)の知識が問われることが多いです。

- ステップ1:文全体の意味を大まかに把握する

「She had to pay a penalty…」(彼女はペナルティを支払わなければならなかった)とあるので、何らかの「料金」や「罰金」に関する単語が入ることが推測できます。 - ステップ2:熟語の知識を適用する

「違約金」や「罰金」を英語で表現する際、「penalty fee」という決まった言い回しがあります。この知識があれば、即座にDが正解だと分かります。 - ステップ3:他の選択肢を検討する(知識がない場合)

A. cost → 「費用」全般を指し、罰則的な意味合いは薄い。

B. deposit → 「保証金、手付金」

C. duty → 「義務、関税」

D. fee → 「料金、手数料」。「penalty」と組み合わせることで「罰金」の意味になる。

文脈から「罰金」の意味合いが最も強いのは fee と判断できます。

整序問題

【例題】

日本語の意味に合うように( )内の語句を並べ替えたとき、3番目と5番目にくる組み合わせとして正しいものを選びなさい。

「その会議に出席することは、彼にとって重要です。」

It is ( to / for / important / attend / him ) the meeting.

A. for, to

B. him, attend

C. important, attend

D. for, important

【解答解説】

答え:B

整序問題のコツは、まず文の骨格となる「主語(S)と動詞(V)」を見つけることですが、この問題のように構文の知識が問われることも多いです。

- ステップ1:構文を特定する

この文は「It is [形容詞] for [人] to [動詞]」の形(形式主語構文)を使います。意味は「[人]が[動詞]することは[形容詞]だ」となります。 - ステップ2:構文に単語を当てはめる

・[形容詞] → important

・[人] → him

・[動詞] → attend

これらを当てはめると、「It is important for him to attend the meeting.」という文が完成します。 - ステップ3:順番を確認する

( )の中の語句の正しい順番は、(important / for / him / to / attend) です。

1番目:important

2番目:for

3番目:him

4番目:to

5番目:attend

したがって、3番目と5番目にくる組み合わせは「him, attend」となり、正解はBです。

SPIの一夜漬けが適さないケース3選

ここまで一夜漬けのテクニックを紹介してきましたが、この戦略が通用しないケースも存在します。

自分に当てはまっていないか、冷静に確認してみてください。

SPIのボーダーの高い企業の場合

外資系のコンサルティングファームや金融機関、総合商社、大手広告代理店など、いわゆる「難関企業」を志望している場合、一夜漬けは非常に危険です。

これらの企業は応募者が殺到するため、SPIを足切りの道具として利用しており、8割〜9割といった非常に高い正答率をボーダーラインに設定していることがあります。

一夜漬けで目指せるのは、あくまで一般的な企業のボーダーライン(6〜7割程度)の突破です。

高得点が必要な企業を受ける場合は、一夜漬けという選択肢は避け、しっかりと準備期間を確保する必要があります。

数学が苦手な場合

もともと数学に強い苦手意識がある場合、一夜漬けでの非言語対策は困難を極めます。

公式を丸暗記しても、少し応用された問題が出た瞬間に手が止まってしまったり、焦りからケアレスミスを連発してしまったりする可能性が高いからです。

数学が苦手な人は、公式を覚えるだけでなく、図を書いて整理したり、簡単な計算問題で自信をつけたりするプロセスが不可欠です。

一夜漬けではその時間を確保できないため、思うように点数が伸びないリスクがあります。

睡眠不足だと集中できない場合

「徹夜すればなんとかなる」と思いがちですが、これは推奨できません。

SPIは、特に非言語や長文読解で高い集中力を要求されます。

睡眠不足の状態では、脳のパフォーマンスが著しく低下し、普段ならしないような計算ミスや、文章の読み間違いが頻発します。

もしあなたが「寝ないと頭が働かない」タイプだと自覚しているなら、徹夜は絶対に避けるべきです。

勉強時間を少し削ってでも、最低4〜6時間の睡眠を確保する方が、結果的に本番での得点が高くなる可能性が高いでしょう。

今後SPIの一夜漬け受験を回避するためにできること

今回なんとか乗り切れたとしても、「もう二度とこのような状況は避けたい」と感じるはずです。

今後の就活で同じ失敗を繰り返さないための、2つのアクションを紹介します。

志望度の低い他社で場数を踏む

「本命企業の面接で緊張してうまく話せないかも…」という人におすすめなのが、志望度の低い企業で場数を踏むことです。

実際の選考を経験することで、面接の流れや質問傾向がつかめ、自信を持って本命企業に臨めるようになります。

早いうちに複数の企業を受けておくと、自己PRや志望動機の改善点も見えやすくなり、本命選考での完成度がぐっと上がります。

毎日1時間だけSPIの問題を解く時間をつくる

SPI対策で最も効果的なのは、一夜漬けではなく「コツコツ継続」です。

いきなり「毎日3時間勉強する」と高い目標を立てると挫折しがちなので、まずは「毎日1時間だけ」と決めて、SPIの問題に触れる習慣を作りましょう。

通学中の電車の中や、寝る前の30分など、スキマ時間を活用するのが継続のコツです。

そしてスキマ時間に活躍するのが、SPI体験模試。この模試では5分・5問で自分のSPIの実力を測ることができるため、短い時間でも、自分の苦手分野を特定することが可能です。

SPI体験模試はこちら

毎日少しずつでも問題に触れることで、解法の記憶が定着し、本番での対応力が格段にアップします。

SPIを一夜漬けで受けることに関するよくある質問

直前にチェックすべき非言語の頻出分野は?

A. 「順列・組み合わせ」「料金割引」「仕事算」がおすすめです。

これらの分野は解法パターンが決まっており、公式さえ覚えてしまえば短時間で解ける問題が多いため、一夜漬けのコストパフォーマンスが非常に高いです。

逆に、「推論」は問題ごとに考える必要があり時間がかかるため、一夜漬けで新たに対策するには不向きかもしれません。

まずはパターン化された問題で確実に点数を稼ぐ戦略をとりましょう。

SPIを一夜漬けで受ける時におすすめな対策本はなに?

A. 「これが本当のSPI3だ!」(通称:赤本)が最もおすすめです。

この参考書は、解説が非常に丁寧で分かりやすいと評判で、SPI初心者や数学が苦手な人でもつまずきにくい構成になっています。

一夜漬けで使う場合は、全てを解こうとせず、模試で特定した苦手分野の解説と例題だけを繰り返し解く、という使い方をすると効果的です。

また、効率を重視したい場合は、「SPI3&テストセンター出るとこだけ!完全対策」のように、頻出問題だけに絞った参考書も良いでしょう。

まとめ

最後に、SPI一夜漬けを成功させるための要点をまとめます。

- 一夜漬けは戦略が重要。「SPI体験模試」で自分の弱点を正確に把握しよう。

- 対策は弱点分野に絞り、理論の理解より「解法パターンの丸暗記」に集中する。

- 難関企業志望や数学が極端に苦手な場合は要注意。一夜漬けが通用しないケースも理解しておこう。

SPIを無事に突破できたら、次はいよいよ本格的な選考が始まりますね。

特に面接では、学生時代に力をいれたこと、いわゆる「ガクチカ」が合否を分ける重要な鍵となります。そして今、ビジネスでの再現性があり、「強いガクチカ」といわれているのが、長期インターンです。

ココシロインターンでは、プロのキャリアアドバイザーによる長期インターンの面談サポートも行なっているので、SPIの次のステップに不安がある方は、ぜひ気軽に相談してみてください!

学生の面談申し込みはこちら

人気記事