就職活動って、本当に悩みますよね。

特に、「周りより疲れやすいかも」「人の機嫌やオフィスの音が気になって集中できない」と感じている人は、不安も大きいと思います。

もしかしたら、それはあなたが「HSP」という気質を持っているからかもしれません。

この記事では、そんなHSPの気質と仕事について、就活のヒントを交えながら徹底的に解説していきます。

こんな人に読んで欲しい

- 「自分はHSPかもしれない」と悩んでいる就活生

- 面接やグループディスカッションで、周りの空気や人の機嫌を読みすぎて疲れてしまう人

- 自分に本当に合った職場が分からず、エントリーシートを出す一歩が踏み出せない人

HSPとは?

まずは、「HSP」という言葉の基本的な意味から確認していきましょう。

HSPの特徴

HSPとは、「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の略です。

日本語に訳すと「とても敏感な人」という意味になりますね。

これは、脳の特定の領域が活発に働くことで表れる、生まれつきの傾向なんです。

具体的には、音、光、におい、味、触覚といった五感からの情報(感覚刺激)を、他の人よりも強く、そして多く受け取る特徴があります。

だから、人混みや大きな音のする場所が苦手だったり、他の人が気づかないような小さな変化にすぐ気づいたりします。

HSPの長所・短所

この「敏感さ」は、短所にも長所にもなります。

まず短所としては、刺激に敏感で疲れやすい点が挙げられます。

楽しいイベントの後でも、人一倍どっと疲れてしまうことも多いです。

また、他人の感情に影響されやすく、自己批判が強くなって自己肯定感が低くなりがち、という側面もあります。

ですが、これらはすべて長所の裏返しでもあります。

例えば、相手の気持ちを読むのが得意で、高い共感力を持っています。

想像力が豊かで、物事を多角的に捉えることができ、真面目で責任感が強いのも長所です。

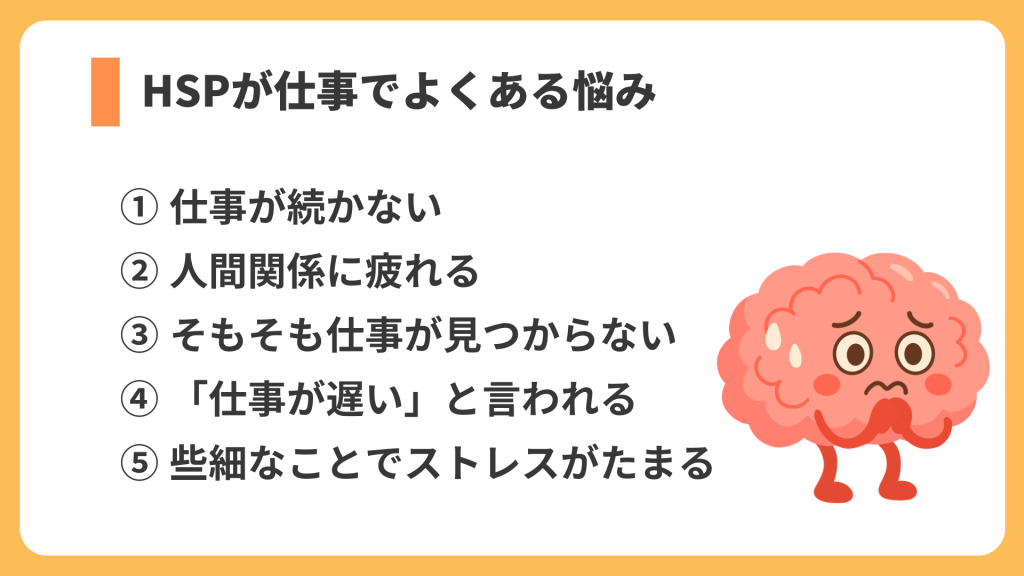

HSPが仕事でよくある悩み

その気質ゆえに、特に「働く」ことに関して、HSPの人は特有の悩みを抱えがちです。

「自分だけかも」と不安に思っているかもしれませんが、そんなことはありません。

仕事が続かない

「薄々、会社勤めが向いていないと気づいていた」という声は、HSPの人からよく聞かれます。

問題は、「これは甘えなのではないか」「みんな我慢していることだ」と、自分自身を責めてしまうことです。

周りの環境が合わないだけなのに、自分の心の声を押し殺して無理を続けた結果、心身が疲れ切って辞めてしまう…というパターンです。

これはあなたのせいではなく、環境とのミスマッチが原因です。

人間関係に疲れる

HSPの人は、他人の感情に強く影響されます。

上司が誰かを叱っていると、まるで自分が怒られているかのように感じてしまったり、同僚のイライラを敏感に察知して、どっと疲れてしまったり。

無意識に「いい人」であろうとして、他人軸で物事を判断しがちで、頼まれごとを断れないことも多いです。

その結果、気づかないうちに神経がすり減ってしまいます。

そもそも仕事が見つからない

「書類は通るのに、なぜか面接でいつも落ちてしまう」というのも、HSPの就活生に多い悩みです。

面接官の顔色や反応を気にしすぎて、用意してきたことが言えなくなったり、極度に緊張してしまったり。

ちょっとした圧迫面接のような雰囲気になると、頭が真っ白になってしまい、うまく答えられないことも。

本当の自分を伝えられないまま不合格が続くことで、「自分に合う仕事なんてないんだ」と追い詰められてしまいます。

「仕事が遅い」と言われる

HSPの人は、物事を多角的に、深く考える傾向があります。

これは、「精密さ」や「正確性」が求められる仕事では長所になります。

しかし、「スピード」や「即決」が最優先される職場では、その「深く考える時間」が「仕事が遅い」と評価されてしまうことがあります。

本当は丁寧な仕事をしているだけなのに、評価が下がるのは辛いですよね。

些細なことでストレスがたまる

これはHSPの悩みの「あるある」の代表格です。

例えば、蛍光灯の光が眩しすぎる、キーボードを叩く音や電話の音が気になる、お昼の咀嚼音や、誰かの咳払いが一度気になると集中できない。

一つ一つは小さくても、五感から入ってくる情報量が多すぎるため、他の人より早くキャパオーバーになってしまうんです。

HSPに向いている仕事の特徴

では、HSPの気質を「短所」ではなく「長所」として活かせるのは、どんな環境なのでしょうか。

就活で企業を選ぶときの「軸」として参考にしてください。

静かで落ち着いた環境で集中できる仕事

まず何より、刺激の少ない職場であることが大切です。

電話が鳴りやまない、常に人がバタバタしている、といった環境はHSPの人を疲れさせてしまいます。

逆に、静かな環境で集中して作業に取り組める仕事、例えば事務職やプログラマー、在宅ワークなどは、本来の力を発揮しやすいと言えます。

1人 or 少人数でできる仕事

人間関係のストレスを最小限にすることも重要です。

大勢の人と常に連携するよりも、1人でコツコツと進められる業務や、少人数の決まったチームで動く仕事が向いています。

自分のペース(マイペース)で仕事に取り組める環境は、HSPの人にとって非常に働きやすい場所になります。

思いやりを活かせる仕事

HSPの強みである「共感力」を、そのまま仕事に活かす道です。

人の心や体をケアする仕事、例えば介護福祉士のように、人の悩みに深く寄り添う仕事では、その感受性が強みになります。

また、顧客のニーズを深く理解する必要があるマーケティングの仕事などでも、その繊細な感受性が役立つでしょう。

HSPに向いていない仕事の特徴

逆に、なるべく避けた方がよい環境の特徴も知っておきましょう。

もちろん個人差はありますが、一般的な傾向として、HSPの人はこうした環境で消耗しやすいです。

常に刺激やプレッシャーがある職場

ノルマや競争が激しい仕事は、HSPの人にとって大きなストレス源です。

他人と比較されたり、常に成果を追い立てられたりする環境は、自己肯定感を下げやすくなります。

いわゆる「体育会系」の気質の会社や、残業が多い会社も、心身を休める時間が取れず、消耗してしまいます。

絶えず人間関係の調整が必要な仕事

これは「思いやりを活かす」のとは別物です。

人間関係が複雑な職場や、部署間の板挟みになるような調整役、あるいは不特定多数の新しい人と常に関わる仕事は、気疲れの原因になります。

相手の感情を読み取れてしまうからこそ、その調整に人一倍エネルギーを使ってしまうのです。

スピードや即決を求められる仕事

HSPの人は、深く考えてから行動したいタイプです。

そのため、状況が目まぐるしく変化し、臨機応変な対応や即決が求められる仕事は苦手な傾向があります。

例えば、接客業、医療関係、イベント運営などは、突発的な事態に対応する必要があり、HSPの人にとっては刺激が強すぎることがあります。

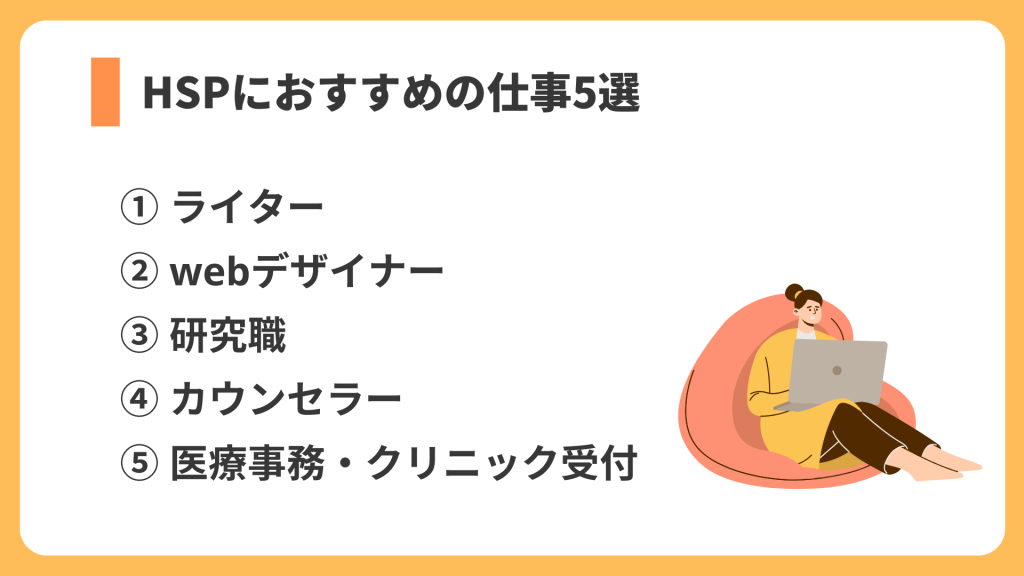

HSPにおすすめの仕事5選

ここまで紹介した特徴を踏まえて、HSPの人に向いている可能性のある仕事を5つピックアップしました。

ただし、あくまでも「傾向」です! 職種名だけで判断せず、その会社の「環境」をしっかり見極めてくださいね。

ライター

ライターや編集者は、1人で黙々と作業できる代表的な仕事です。

情報を深く分析し、読者のニーズを想像し、言葉を丁寧に紡いでいく作業は、HSPの「深く考える力」や「想像力」と非常に相性が良いです。

在宅ワークが可能な場合も多く、働く環境を自分でコントロールしやすいのも魅力です。

Webデザイナー

Webデザイナーも、HSPの強みを活かせる仕事です。

専門性を活かす仕事であり、PCに向かって集中して作業することが多いです。

HSPの持つ「芸術性」や「発想力」、そしてユーザーの使いやすさを細部までこだわれる「繊細さ」が、そのままスキルとして役立ちます。

研究職

研究職も、HSPの特性とマッチしやすいです。

静かな環境で、自分の専門分野を深く、コツコツと探求していく仕事です。

求められるのはスピードよりも「精密さ」や「正確性」。HSPの「細かなところに気づく力」や論理的思考力が、強みとなります。

カウンセラー

HSPの共感力を真正面から活かせる仕事です。

人の心に寄り添い、悩みを傾聴することは、HSPの人にとって自然にできることかもしれません。

ただし、注意点も。相手の感情に影響されやすいため、自分と相手との「境界線」をしっかり引くトレーニングが必要です。

医療事務・クリニック受付

医療事務やクリニック受付は、HSPの「思いやり」や「気づく力」を活かせる代表的な仕事です。

患者さんの様子や声色の変化に気づける「感受性」は、安心感を与えるうえで大きな強みになります。また、身体的な負担が少なく、対人支援でありながらも環境が落ち着いている職場も多いため、働きやすさを感じやすいのも特徴です。

ただし、これもカウンセラーと同様、感情移入しすぎないこと、そして「職場の労働環境」、例えば人員に余裕があるか、チームが協力的か、などをしっかり確認することが重要です。

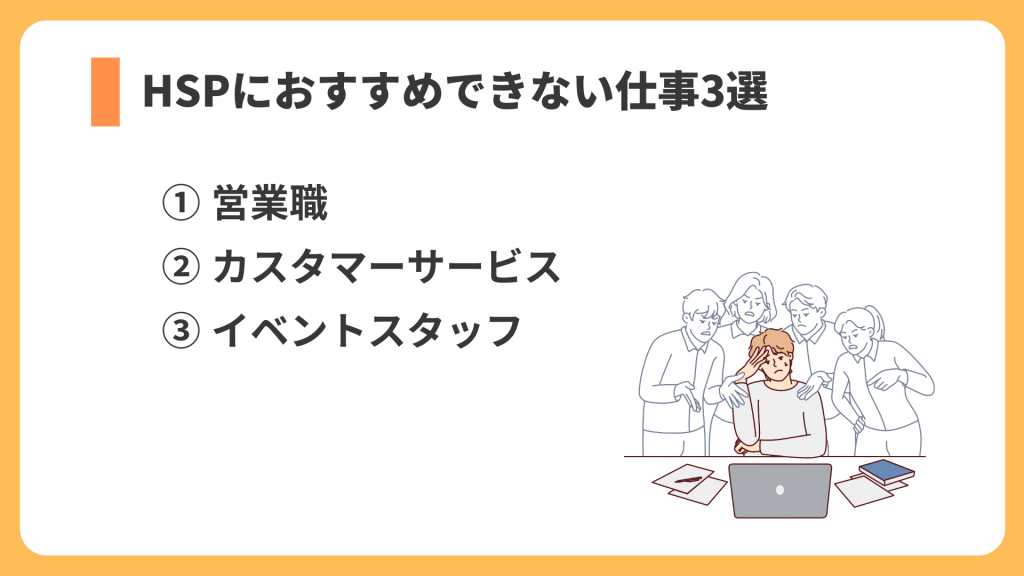

HSPにおすすめできない仕事3選

念のため、HSPの人が消耗しやすい「傾向」のある仕事も紹介します。

もし、あなたがこれらの仕事に興味があるなら、「なぜ自分はそれがやりたいのか」を深く掘り下げ、環境を吟味してくださいね。

営業職

営業職は、「ノルマ」「競争」「対人折衝」という、HSPが苦手とする要素を多く含んでいます。

もちろん、全ての営業職がそうだとは限りません。

しかし、成果を出すために常にプレッシャーにさらされ、新規の顧客と関係を築き続ける必要があるため、気疲れしやすい傾向があります。

カスタマーサービス

コールセンターなどがこれにあたります。

この仕事は、お客様のクレームの受け皿になることが求められます。

HSPの人は相手の感情を強く受け止めてしまうため、精神的な消耗が激しくなります。

また、迅速な対応や、鳴り響く電話の音も大きなストレス源です。

イベントスタッフ

イベント会場は、大音量の音楽、まぶしい照明、人混みなど、HSPの人を疲れさせる五感への刺激でいっぱいです。

さらに、予期せぬトラブルへの臨機応変な対応が常に求められるため、深く考えてから行動したいHSPの人には大きなプレッシャーとなります。

【就活相談】HSPが自分に合った仕事を探すコツ

「おすすめの仕事を見ても、『本当に自分に合うのかな』って不安な人もいますよね。

ここでは、長期インターンに行って、自分に合う環境を見つけてコピーライターになった、あるHSPの先輩(Aさん)の話を紹介します。

私も就活生の時、ネットで『HSP 向いてる仕事』ばかり調べていました。

でも、情報だけじゃ『本当に自分に合うか』が分からなくて、不安で動けなかったんです。

変わったきっかけは、思い切って始めた広告代理店での長期インターンです。

最初は、会議の多さや、にぎやかな雰囲気に圧倒されました。

でも、3ヶ月働いてみたら、『大勢での話し合いは疲れるけど、一人で集中して言葉を考えるコピーライティングの作業は、すごく好きだ』って気づいたんです。

他にも『オフィスの音は気になるから、もっと静かな会社の方がいいな』とか、自分だけの『合う・合わない』の感覚が、はっきりしてきました。

求人票じゃ分からない『会社の本当の雰囲気』を体験できたから、自信を持って『静かな環境で、じっくり考える』コピーライターの道を選べました。

ネットで調べるのも大事だけど、勇気を出して『体験』してみることが、会社選びで失敗しない一番の方法だと思います。

HSPの人って実際仕事でどうしてるの?

「HSPだと、やっぱり働くのって大変なのかな…」と、不安になっている就活生も多いと思います。

でも、安心してください。たくさんのHSPの先輩たちが、自分なりの「働き方の工夫」をしながら、ストレスがたまらないようにして活躍していますよ。

電話や雑談が気になるので、上司に許可をもらってノイズキャンセリングイヤホンをつけています。集中できる環境を自分で作ることが大事です。

刺激を受けすぎたと感じたら、お昼休みは1人で静かな公園に行きます。意図的に『何もしない時間』を作って、こまめに回復しています。

僕は在宅ワークがメインの会社を選びました。通勤ストレスがなく、自宅という一番安心できる環境で働けるので、パフォーマンスが安定しました。

まとめ

最後に、HSPの就活生が覚えておきたい大切なポイントを3つにまとめます。

- HSPは病気ではなく「気質」。疲れやすい短所もあるけれど、高い共感力や想像力といった長所がある。

- 仕事選びでは「職種」だけでなく、「静かな環境か」「マイペースに働けるか」といった「環境」を最重要視する。

- 自分に合う環境かを見極めるには、リサーチだけでは不十分。一番効果的なのは「長期インターン」で実際に体験してみること。

自分の気質を正しく理解することは、就活において大切な「自己分析」になります。

あなたのその繊細さが、弱点ではなく「強み」として輝く場所を、一緒に見つけていきましょう。

また、そんな時に役立つのがココシロの適職診断です!35の質問に答えるだけで、簡単に自分の適職がわかるため、ぜひ試してみてくださいね!

適職診断を利用するにはこちらをクリック

人気記事