SPIの中でも「何を問われているかよくわからない」と悩む人が多い構造把握。一見すると国語のようで、実はパズルのようなロジック力も求められる独特な問題です。

「文章の順番を並び替える問題ってどうやって解けばいいの?」「根拠が曖昧で自信が持てない」など、対策に困っている就活生も多いのではないでしょうか?しかし、構造把握は出題の意図を理解し、コツを掴むことで得点源に変えることができます。

そこでこの記事では、SPIの構造把握の特徴や出題パターン、つまずきやすいポイント、そして効率的な解き方や対策法を詳しく解説します。苦手意識を克服して、SPIを有利に突破しましょう!

こんな人に読んで欲しい!

- SPIの構造把握とは何か知りたい方

- SPIの構造把握の例題を知りたい方

- SPIの構造把握の効果的な対策方法を知りたい方

基本的にSPIは結果が確認することのできないですが、SPI力診断では各分野の結果を確認することができます!

「SPIの模試を受けたい」「SPIの結果を確認したい」と感じた方は、「SPI力診断」に挑戦してみることをおすすめします!

SPI力診断では、

- 本番同様の時間制限下で解ける

- 適性検査の結果から自分の実力がわかる

- 各問題の解説がじっくり見られる

など、結果を確認できるからこそ、あなたの就活を効率的に進めることができます。

「SPI力診断」はこちらから!

SPI力診断はこちら

SPIの構造把握とは?

SPIの構造把握とはどういったものなのでしょうか?まずは構造把握について解説していきます。

構造把握とは?

そもそも構造把握とは何なのでしょうか?

構造把握とは、いろいろな物ごとのつながりや共通点を見つけて、わかりやすく整理することで、この能力を構造把握と言います。例えば、いくつかの意見があったときに「みんなが言っていることのポイントはここだな」と気づいたり、「この問題は、AとBを直せばよくなる」と大事なところを見つけたりできるような力です。

この力があると、様々な情報をしっかり整理して考えることができるので、話をまとめたり、何かを決めるときにとても役立ちます。構造把握は、問題解決力や論理性が求められるコンサルティング業界や総合商社、広告業界などで特に重視される傾向があります。

SPIのほかの能力検査との違いは?

構造把握は、SPIの「能力検査」のひとつですが、他の分野とはいくつか違いがあります。

まず、構造把握は「テストセンター形式」でのみ実施されており、Webテストや紙の試験では出題されません。また、全ての就活生が受けるわけではなく、企業が選考に取り入れている場合に限られます。

対策が必要かどうかを見極めるには、各企業の募集要項や採用ページをよく確認しておくことが大切です。また、構造把握もテストセンターでの受検となるため、一度受けて良い点数が出た場合は、ほかの企業の選考でもその結果を使い回すことができます。

SPIの構造把握を取り入れている企業

SPIの構造把握は、特に論理的思考力や応用力が求められる業界で採用されています。以下に具体的な業界・企業をご紹介しているのでご確認ください!

| 業界 | 企業名 |

| 総合商社 | 三菱商事、伊藤忠商事、丸紅 |

| コンサルティング | アビームコンサルティング、アクセンチュア、野村総合研究所(NRI) |

| 広告代理店 | 電通、博報堂DYグループ |

| メーカー | 富士フイルム、第一三共、三菱重工業 |

| 不動産・デベロッパー | 三井不動産、三菱地所 |

| 人材・情報サービス | リクルートマネジメントソリューションズ、パーソルキャリア |

| 通信・IT | NTTデータ、ソフトバンク(選考年度により異なる) |

【例題付き】SPIの構造把握ってどんな問題?

SPIの構造把握って実際にどんな問題が出るのでしょうか。ここからはSPIの構造把握の例題をご紹介します。

SPIの構造把握には言語系の問題と非言語系の問題の2種類あるので、それぞれ解説していきます。

言語系の例|文章の順序や関係性を見抜く問題

非言語系の例|法則・ルールを見つける問題

企業がSPIの構造把握を導入する理由とは?

企業がわざわざSPIの構造把握を導入しているのはなぜでしょうか?ここからは企業がSPIの構造把握を導入する理由について解説していきます。

未経験の問題への対応力を見ている

企業が構造把握を導入する大きな理由のひとつが、「未経験の問題への対応できるか」を見極めるためです。構造的把握力とは、先述したように目の前の情報の中から重要なポイントや共通点を見つけ出し、整理して考える力のことです。

この力がある人は、これまでに経験したことのない問題でも、過去の経験や知識と照らし合わせながら、柔軟に解決のヒントを見つけることができます。また、複雑な状況でも「本質的な課題はここだ」と全体像を捉えることができるため、問題解決力が高いと評価されやすいです。

企業はこうした論理的思考ができる人を採用し、現場での対応力を発揮してくれることを期待しています。

新しい発想ができるかを見ている

多くの企業は、時代の流れやお客様のニーズに合わせて、常に新しい価値を生み出していくことが求められます。その中で、構造的把握力がある人は「今ある仕組み」を別の形に応用したり、さまざまな意見やデータを整理して、そこからアイデアを生み出すことが得意とされています。

例えば、「このサービスの仕組みは他の業界にも応用できそうだ」とか、「お客様の声をいくつかのパターンに分けてみたら、共通する課題が見えてきた」など、視点を変えて考えることができます。

このように企業が構造把握を取り入れる理由として、柔軟な発想や新しいアイデアを形にできる力を持った人材を見つけることが挙げられます。

相手と合意形成するための論理性を見ている

企業が構造把握を導入する理由として「相手と合意形成するための論理性をみるため」というのが挙げられます。

構造的把握力があると、相手との会話や議論の中で、話の流れをうまくまとめたり、違う意見を整理したりすることができます。

こうした力は、話し合いをスムーズに進め、納得してもらえる提案をするためにとても大切です。特に営業やコンサルティングなど、人と関わる仕事では、この力が重視される傾向があり、多くの企業で構造把握を導入しています。

SPIの構造把握に戸惑う就活生の声

企業は学生のさまざまな力を見るために構造把握を実施していますが、その一方では躓く学生は多いようです。

SPIの構造把握が難しいと感じる理由

ここからは、SPIの構造把握が難しいと感じる理由について解説していきます。

問題形式に慣れていないと理解しづらい

SPIの構造把握が難しいと感じる理由の1つ目は、問題形式に慣れていないと理解しづらいからです。

構造把握では、文章の共通点や関係性を見極めて分類する問題が出題されます。この形式は他の試験ではあまり見られないため、初めて取り組む際には戸惑うことが多いです。

例えば、複数の文章を読んで、それらを論理的にグループ分けする問題などがあります。このような問題に慣れていないと、どのように解いていけばよいのか分からず、構造把握が難しく感じられるでしょう。

時間配分がシビア

SPIの構造把握が難しいと感じる理由の2つ目は、時間配分がシビアだからです。

構造的把握力検査では、約20問の問題を20分という限られた時間内で解答する必要があります。つまり、1問あたり約1分で解く計算になります。

この限られた短い時間設定の中で、文章を読み、内容を理解し、正確に解答することが求められるため、時間配分に注意しないと全問を解き終えることが難しくなります。

正解の根拠が見えにくい

SPIの構造把握が難しいと感じる理由の3つ目は、正解の根拠が見えにくく、不安になりやすいからです。

構造把握の問題は、どれも正解に見える選択肢が多く、正解の根拠がつかみにくいのが特徴です。特に言語系では文章のニュアンスの違いで迷うことが多く、「どれを選んでも正解じゃないか?」という不安に陥りがちです。

対策としては、出題パターンに慣れておくことと、「なぜその選択肢を選ぶのか」を意識しながら解くと良いでしょう。

構造把握の出題パターンと解き方のコツ

SPIの構造把握の出題パターンと解き方のコツを、言語系と非言語系に分けて解説していきます。

言語系|文章の流れを読み取る力が重要

言語系の問題では、文章の論理的な流れや構造を正確に読み取ることが求められます。以下のポイントに注意して解答すると良いでしょう。

接続詞に注目する(例:しかし、つまり)

文章中の接続詞は、前後の文の関係性を示す重要な手がかりです。

▼接続詞ごとの役割と例:

しかし(逆接):前の文を否定して、逆のことを言う

→ 例:「この商品は価格が安い。しかし、品質に問題がある。」

→ ⇒ 「安い」と「品質に問題がある」は対立関係(逆接)

つまり(要約・言い換え):前の内容をまとめたり言い換える

→ 例:「彼は毎日ジムに通い、食事制限もしている。つまり、健康管理にとても気を使っている。」

→ ⇒ 「つまり」の後は、前の2つの内容を要約している

たとえば(具体化):前の文の抽象的内容を具体例で説明する

→ 例:「多くの国で観光業が経済に大きな影響を与えている。たとえば、イタリアやフランスでは…」

→ ⇒ 「観光業が影響を与える」ことを具体的に説明

これらの接続詞に注目することで、文章の展開や論理構造を理解しやすくなります。

論理関係が正しいか見極める

文章全体の論理的な整合性を確認することも重要です。

それぞれの文がどのように関連しているのかを考え、論理的に矛盾がないかをチェックしましょう。

▼論理が正しい例:

「彼は朝から熱があった。だから、学校を休んだ。」

→ 「熱があった」→「休んだ」は因果関係が成り立っていて自然。

▼論理が不自然な例:

「彼は遅刻した。したがって、天気が悪かった。」

→ 「遅刻」と「天気が悪かった」は因果関係として不自然。

→ ⇒ 正しくは「遅刻した。なぜなら、天気が悪く電車が遅れたからだ。」など、因果が逆。

非言語系|ルール・法則を見抜く問題

非言語系の問題では、数字や図形のパターンなどから共通のルールや法則を見つけ出す力が試されます。以下のポイントに注意して解答すると良いでしょう。

出題パターンを把握する

SPIの構造把握の非言語系の問題は、出題パターンが決まっています。

そのため過去問や練習問題を通じて、よく出題されるパターンを把握しておくと、本番でも似たような問題に対応しやすくなります。

文章を計算式に変換する

文章題の場合、文章中の情報を数式や図に置き換えることで、問題の本質が見えやすくなります。例えば、割合や比率の問題では、具体的な数値を使って計算式を作成すると解きやすくなります。

▼例1|割合の問題

問題文:

「あるクラスの40人のうち、男子は全体の60%です。女子は何人ですか?」

変換手順:

全体:40人

男子:40 × 0.6 = 24人

女子:40 – 24 = 16人(答え)

▼例2|比の問題

問題文:

「兄と弟の所持金の比は3:2で、合計は5,000円です。兄はいくら持っていますか?」

変換手順:

比の合計:3 + 2 = 5

1あたりの金額:5,000 ÷ 5 = 1,000

兄:1,000 × 3 = 3,000円(答え)

▼例3|速さの問題

問題文:

「Aさんは毎分60mの速さで歩き、10分後に出発したBさんは毎分80mの速さで追いかけます。BさんがAさんに追いつくのは何分後ですか?」

変換手順:

Aさんの先行距離:60m × 10分 = 600m

差の速さ:80m – 60m = 20m/分

追いつく時間:600 ÷ 20 = 30分後(答え)

これらのポイントを意識して練習を重ねることで、構造的把握力検査への対応力を高めることができます。

SPIの構造把握で高得点を取るための3つの対策法

ここからは、SPIの構造把握で高得点を取るために、効果的な3つの対策法をご紹介します。

SPIの構造把握が含まれる問題集を解く

まず基本となるのが、SPIの構造把握が含まれる問題集を解くことです。出題形式に似た問題を繰り返し解くことで、選択肢のパターンや論理的なつながりを見抜く力が養われます。

問題集選びで重要なのは、「解説が詳しいこと」と「構造把握パートが十分な分量で掲載されていること」の2点です。

市販されているSPI問題集には「構造的把握力」のセクションが用意されているものもあるので、そこを中心に反復練習していくのがおすすめです。

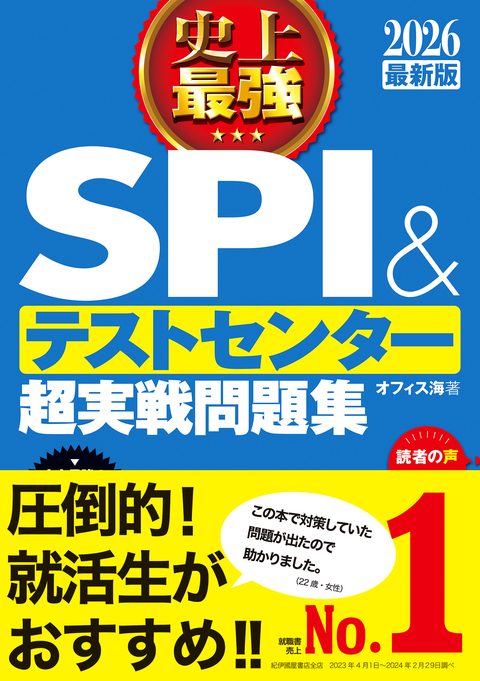

以下にSPIの構造把握を対策するうえでおすすめの対策本を載せていますので、ぜひ参考にしてみてください!

2026最新版 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集

このSPIの対策本は、本番さながらの実戦問題でしっかり鍛えられる一冊です。

最新の出題傾向を反映し、テストセンター対策も万全です。実践的な問題演習を重ねることで、試験本番でもスムーズに解答できる力が身につきます。

「リアルな試験レベルで対策したい!」という人も、この一冊で自信を持って挑めること間違いなしです!

| 価格 | 1,430円 |

| 著者 | オフィス海 |

| 出版社 | ナツメ社 |

| 出版日 | 2024年04月 |

2025年度版 SPI3 構造的把握力検査をひとつひとつわかりやすく。

2025年度版 SPI3 構造的把握力検査をひとつひとつわかりやすく。 は、「構造把握がよくわからない…」という人にぴったりの入門書です。

この本は、文章の並び替えや条件整理などの構造的把握力問題に特化し、基礎から丁寧に解説されています。図やイラストも豊富なので、論理的思考に苦手意識がある人でもスムーズに理解できます。

SPIテストセンターで構造把握の出題がある企業を受ける予定なら、この一冊で“つまずきやすい壁”をしっかり越えておくのがおすすめです!

| 価格 | 1,100円 |

| 著者 | ブレスト研(編・著) |

| 出版社 | Gakken |

| 出版日 | 2023年02月 |

SPIの模擬試験を受ける

時間内にしっかり得点を取るには、本番を想定したSPIの模擬試験を受けるのが効果的です。

特にテストセンターでは20問20分と時間が非常にタイトなので、実際の時間感覚を掴むためにも模擬試験形式の演習は欠かせません。

最近はWeb上で無料・有料問わずSPIの模試を受けられるサービスも多く、解説付きのものもあります。本番と同じ形式で練習を重ねることで、解答スピードと集中力の両方が身につくでしょう。

アプリを使ってSPIの構造把握の対策する

面接やESなど、他の就活の対策であまり時間を割けないという方はアプリを使ってSPIの構造把握の対策をすることをおすすめします。

構造把握のような思考型問題は、日々少しずつ解いて慣れていくのが効果的です。そのため、移動時間やスキマ時間を使って気軽に対策を行うことができます。

またアプリでは1問ごとにテンポよく進められる上に、出題履歴や正答率などを記録できるものも多いため、自分の成長が見えるのもモチベーションにつながります。

問題集とアプリを併用することで、場所を選ばず効率よく対策を進められるでしょう!

以下にSPIの構造把握の対策におすすめのアプリを載せておくので、参考にしてみてください。

- アプリ①:SPI言語・非言語対策問題集 就活/転職対策アプリ

- アプリ②:SPI対策 非言語 就活・転職対策アプリ

- アプリ③:時事問題・一般常識 一問一答

- アプリ④:SPI Lite【Study Pro】

【短期間で対策】SPIの構造把握の勉強法

この記事を読んでいる方の中には「SPIの試験日が近くてしっかりと対策できる時間がない!」という方もいるのではないでしょうか。

そこで短期間でも対策できるSPIの構造把握の勉強法について解説していきます。

【Day1-2】形式とルールを理解する

最初の2日間でやるべきことは、構造把握の形式やルールを理解することです。

構造把握には「言語系」と「非言語系」があり、それぞれ出題パターンが異なります。まずは例題を通じて、「並び替え」「関係性の抽出」「ルール発見」といった問題の全体像を把握しましょう。

また、時間配分にも注意をしておくと良いでしょう。問題数のわりに試験時間が短いため、1問あたりにかけられる時間の感覚も掴んでおくと、後の演習がスムーズに進むのでおすすめです。

【Day3】頻出パターンを習得する

3日目は、実際の出題傾向に基づいた頻出パターンの習得に取り組みましょう。

例えば言語系なら「文のつながり」「逆接表現」「主張の位置」に注目する練習を、非言語系なら「A=B、B=C より A=C」のような関係推論や、数的なルールを扱う問題に慣れておく必要があります。

ここでは1問1問丁寧に解説を読み、どういう考え方で答えにたどり着けたかを理解することが重要です。単に答えを覚えるのではなく、「なぜそうなるか」に注力しましょう。

【Day4以降】制限時間内で演習を繰り返す

基本的な形式を理解したら、Day4以降は制限時間を意識した演習に移っていきます。

特にテストセンター形式では、20問を20分で解くというスピードが求められるため、ストップウォッチを使って時間内に解けるかどうかを測ることが大切です。

1問ごとの正答率だけでなく、「どこで時間がかかっているか」や「どの問題タイプに弱いか」も記録しておくと、今後の改善ポイントが見えてきます。可能であれば模試形式の教材やSPI模擬サイトを使って、実戦形式で力をつけていきましょう。

【先輩に聞いた】SPIの構造把握でつまずいたけど乗り越えた方法は?

最後に、SPIの構造把握でつまづいたけど乗り越えて大手企業に内定した先輩にインタビューしてみました。

今日はSPIの構造把握でつまずいたけど、最終的に克服した方法について伺っていきます。

よろしくお願いします!

まず、SPIの構造的把握力検査を初めて受けた時の印象はどうでしたか?

「え、何これ?」って感じでした(笑)

文章を並び替える問題とか、条件整理の問題が出たんですけど、明確な正解の根拠が見えづらくて、すごく不安になりました。

やっぱり慣れが必要なんですね。最初は点数も厳しかったですか?

はい、最初の模試では時間が足りなくて、半分くらいしか解けませんでした。

得点もボロボロだったので、「これは本腰入れて対策しないと」と思いました。

そこからどうやって対策したんですか?

まずは出題形式を知ることから始めました。

問題集を1冊決めて、同じ問題を繰り返し解くようにしました。

特に「接続詞」や「因果関係の流れ」に注目するよう意識したのが大きかったです。

接続詞に注目するって、たとえばどういうことですか?

「しかし」とか「つまり」みたいな言葉ですね。

それが出てくる前後の関係性を見れば、文章の並び順が分かりやすくなるんです。

なるほど…それで実際に点数は上がりましたか?

はい。2回目に受けたテストセンターでは構造把握の得点が大きく上がって、自信がつきました。

大手商社の選考も通過できたので、本当に対策してよかったと思います。

すごいですね!

最後に、構造把握で悩んでいる後輩にアドバイスがあればお願いします。

最初は「こんなの無理だ」と思っても、慣れれば必ず解けるようになります。

焦らずにパターンをつかんでいけば、自信もつくと思いますよ!

まとめ

この記事を要約すると以下の通りになります。

- SPIの構造把握は総合商社やコンサルティングでよく出る!

- SPIの構造把握は問題に慣れれば高得点を目指せる!

- SPIの構造把握を対策するときは、一つの参考書を何度もやりこむのがおすすめ!

今回の記事では、SPIの構造把握について解説してきました。

初めて見るととても複雑で、どのように解いていけばよいかわかりにくい構造把握ですが、しっかりと問題になれ解法を覚えれば難なく解くことができるようになります。

しっかりとSPIの構造把握も対策を行い、志望する企業の選考を通過しましょう!

この記事があなたの参考になれば幸いです。

人気記事