就活は、自分の将来を考える大切な時期ですよね。

でも、同時に大きなプレッシャーやストレスを感じやすい時期でもあります。

選考がなかなかうまくいかなかったり、周りの友達と比べてしまったりして、気分が落ち込んだり、やる気が出なくなったり…そんな経験はありませんか?

そうした就活中のつらい気持ちが長く続く状態は「就活うつ」と呼ばれていて、実は珍しいことではないんです。

調査によっては、就活生の約半数が就活中にうつ状態を自覚したことがあるというデータもあるくらいです。

決してあなたの心が弱いわけでも、「甘え」でもありません!

就活という特有の環境下で、誰にでも起こりうる心身の不調なのです。

この記事では、「就活うつ」とは何か、その原因やサイン、なりやすい人の特徴について解説します。

さらに、予防策や、もし「つらい」と感じたときの具体的な対処法、相談先についてもご紹介しますね。

この記事を読めば、就活うつへの理解が深まり、あなた自身や周りの友人を守るためのヒントが見つかるはずです。

一人で抱え込まず、適切な対処法を知って、少しでも心穏やかに就活を進めていきましょう!

こんな人に読んで欲しい

- 最近、就活のやる気が出なくて悩んでいるあなた

- 周りの就活状況と比べて落ち込んでしまうあなた

- 就活うつかもしれない…と不安を感じているあなた

就活うつとは?

就活うつとは、就活における強いストレスが原因で、心や体に不調が現れてしまう状態のことです。

将来への期待と同時に、選考のプレッシャー、周りの人との比較、将来への漠然とした不安など、就活中は本当にたくさんのストレスがかかりますよね。

それが原因で、気分が一日中落ち込んだり、何事にも興味が持てなくなったり、眠れなくなったり、食欲がなくなったり…といった症状が出てしまうんです。

これは、いわば「心のガス欠状態」。

決して珍しいことではなく、多くの人が経験する可能性があるものです。

それは「甘え」じゃない

もしあなたが「就活うつかも…」と感じていても、「これは甘えなのかな」「自分が弱いだけだ」なんて絶対に思わないでくださいね。

就活うつの症状は、単なる気分の波や怠け、甘えではありません。

長引くストレスによって、脳の働きにも影響が出ている可能性があると考えられています。自分の意志の力だけで解決できるものではないのです。

「頑張りが足りないからだ」と自分を責める必要は全くありません。

心と体が出しているSOSサインとしてしっかり受け止めて、適切に対処していくことが何よりも大切です。

もしかして?就活うつのサイン

就活うつのサインは、心の不調と体の不調、両方に現れることがあります。

早めに気づくことが、悪化させないための第一歩です。

放置してしまうと症状が悪化して、日常生活や就活そのものに大きな支障が出てしまう可能性も…。

どんなサインがあるか、具体的に見ていきましょう。もし当てはまるものが多ければ、少し注意が必要かもしれません。

こころのサイン

こころのサインとしては、気分の落ち込みや興味・関心の喪失、自分を責めてしまう気持ちなどが挙げられます。

就活のストレスが、心のエネルギーをどんどん消耗させて、ネガティブな感情や考え方を引き起こしやすくなってしまうんです。

- 一日中気分が沈んでいる、憂うつな感じがする

- 今まで楽しめていた趣味や活動が楽しめなくなった

- 「自分はダメな人間だ」と感じる、自分を責めてしまう

- 将来に希望が持てない

- 集中力や決断力が落ちたと感じる

- イライラしたり、強い不安感がある

- ES作成や面接など、就活の行動を起こすのが億劫に感じる

からだのサイン

からだのサインとしては、睡眠の問題や食欲の変化、原因不明のだるさなどが代表的です。

心のストレスが自律神経のバランスを崩して、体に不調として現れることがあるんですね。

- 寝つきが悪い、夜中に目が覚める、逆に寝すぎてしまう

- 食欲がない、または食べすぎてしまう

- 体がだるい、疲れやすい

- 頭痛、肩こり、腹痛、吐き気がある

- めまい、動悸、息苦しさを感じる

セルフチェックリスト

「もしかして自分も…?」と感じたら、以下の項目をチェックしてみましょう。

自分の状態を客観的に知ることで、必要な対処を考えるきっかけになります。

- 2週間以上、ほとんど毎日気分が落ち込んでいる

- 何をしても楽しいと感じられない

- 寝つきが悪い、または寝すぎる日が続いている

- 食欲が極端に減った、または増えた

- 疲れやすく、やる気が出ない

- 自分を責めてしまうことが多い

- 就活のことを考えると不安で仕方がない

これは医学的な診断ではありません。複数当てはまる場合は、一人で悩まず専門家への相談を検討しましょう。

なぜ?就活うつの原因

就活うつの原因は、一つだけではありません。

いくつかの要因が複雑に絡み合って起こることが多いんです。

就活特有の様々なストレス要因が、もともとの性格や置かれている状況と影響し合ってしまうんですね。

主な原因として考えられるものをいくつか見ていきましょう。これらの要因が連鎖して、悪循環に陥ってしまうこともあります。

度重なる選考落ち

選考に落ち続ける経験は、自信を失う大きな原因になります。

不採用通知が続くと、まるで自分の能力や人間性そのものを否定されたように感じてしまいがちです。

本当は企業との相性の問題だったとしても、「自分には価値がないんだ…」と思い込んでしまうことがあります。

特に、努力が必ずしも報われるとは限らない就活の世界では、この経験が大きなダメージになってしまうことも少なくありません。

周囲との比較

他の学生の就活状況と自分を比べてしまい、焦りや劣等感を抱いてしまうことも、就活うつの原因になります。

就活中は、どうしても友人やSNSを通じて他の人の状況を知る機会が多くなりますよね。

「友達はもう内定をもらったのに、自分はまだ…」「同じ企業を受けて自分だけ落ちた…」そんな風に比べてしまうことで、精神的な負担がどんどん大きくなってしまいます。

過度なプレッシャー

自分自身にかける期待や、周りの人からの期待が、大きなプレッシャーになってしまうこともあります。

「絶対に内定を取らなきゃ」「親をがっかりさせられない」といった強い思い込みが、気づかないうちに自分を追い詰めてしまうんです。

特に責任感が強い人ほど、このプレッシャーを強く感じやすい傾向があります。家族からのアドバイスも、時にはプレッシャーに感じてしまうこともありますよね。

将来への不安

卒業後の進路や、これからのキャリアに対する漠然とした不安も、ストレスの原因になります。

「本当にやりたい仕事が見つからない」「この選択で本当に良いのかな」といった迷いや不確かさが、精神的な負担になってしまうんです。

実は、内定を得た後でも、「この会社でちゃんとやっていけるだろうか」といった不安から不調になってしまうケースもあります。学生から社会人になる時期特有の不安とも言えますね。

性格や考え方の影響

真面目さ、完璧主義、ネガティブ思考といった、もともとの性格や考え方も、就活うつに影響することがあります。

これらの特性を持っていると、ストレスを感じやすかったり、ストレスにうまく対処することが難しかったりする可能性があるんです。

例えば、完璧主義だと小さな失敗も許せず自分を責めがちですし、周りの目を気にしすぎたり、人に頼るのが苦手だったり、ストレス発散が下手だったりすることも、負担を溜め込んでしまう原因になります。これまであまり失敗した経験がない人も、打たれ弱くなっている場合があります。

就活自体の負担

そもそも、就活のプロセス自体が、心と体に大きな負担をかけます。

ES作成、企業研究、面接対策、説明会への参加など、慣れない活動をたくさん同時進行しなければならず、時間的にも精神的にも余裕がなくなってしまいがちです。

ハードなスケジュールによる睡眠不足や疲労、常に選考結果を待つ緊張状態、時には就活ハラスメントのような嫌な経験も、心と体をすり減らす原因になります。

就活うつになりやすい特徴ってあるの?

特定の性格や考え方を持っている人は、就活うつになりやすい傾向があると言われています。

これは、ストレスをどう感じるかや、どう対処するかに個人差があるためです。

どんな特徴があるかを知っておくと、自分に合った予防策を考えるヒントになりますよ。

ただし、これはあくまで傾向です。当てはまるからといって必ず就活うつになるわけではありませんし、当てはまらなくてもなる可能性はあります。自己理解の一環として、軽くチェックしてみてくださいね。

真面目で責任感が強い

何事にも真面目に取り組み、責任感が強い人は、少し注意が必要かもしれません。

就活にも全力で取り組むため、無意識のうちに無理をしてストレスを溜め込みやすい傾向があります。うまくいかなかった時に、自分を責めてしまいやすい面も。

完璧主義

完璧を求め、失敗を極端に恐れる完璧主義な人も、リスクが高いと言えます。

就活では思い通りにいかないことも多いのに、それを「全部自分のせいだ」と捉えて、過度に落ち込んでしまうことがあります。面接での些細なミスを引きずったり、不採用を「完全な失敗」と捉えたりしがちです。

周囲の評価を気にする

他人からどう見られているかを過度に気にする人も、ストレスを感じやすいタイプです。

他の人の就活状況や評価に一喜一憂しやすく、比較によって劣等感を抱きやすいためです。「周りに遅れを取りたくない」「変に思われたくない」という気持ちが強く、自分らしいペースを保つのが難しくなりがちです。

人に頼るのが苦手

弱音を吐いたり、助けを求めたりするのが苦手な人も注意が必要です。

悩みを一人で抱え込んでしまい、ストレスや負担が雪だるま式に増えてしまう可能性があります。「迷惑をかけたくない」「自分で解決しなきゃ」と考え、孤立しがちです。

ネガティブ思考

物事を悲観的に捉えがちなネガティブ思考の人も、負担を感じやすいかもしれません。

失敗や困難な状況に直面した際、必要以上に落ち込んだり、自分を責めたりしやすいためです。一つの不採用でも「もうどこにも受からないのでは…」と考えてしまうなど、気持ちの切り替えが難しい場合があります。

ストレス発散が苦手

自分なりのストレス解消法を持っていない、またはうまく活用できない人もリスクがあります。

就活中はストレスが溜まりやすいので、意識的に発散する機会がないと、心身の不調につながりやすいのです。趣味やリラックスできる時間を持たず、常に就活のことばかり考えていると、精神的な疲労がどんどん蓄積していきます。

就活うつにならないための予防策

就活うつを予防するためには、事前の準備とセルフケア、そして考え方の工夫が大切です!

就活のストレスを完全になくすことは難しいかもしれませんが、ストレスへの耐性を高めたり、うまく付き合っていく方法を身につけたりすることはできます。

誰にでも就活うつになる可能性はありますが、意識的に対策を行うことで、そのリスクを減らすことができますよ。

具体的な予防策を見ていきましょう!

自己分析を深める

自分の価値観や強み、何に興味があるのかを深く理解することは、とても有効な予防策になります。

なぜなら、自分に合った企業選びや、納得感のあるキャリア選択につながり、ミスマッチによるストレスや将来への不安を減らすことができるからです。

「自分は何のために働くんだろう?」「どんな時にやりがいを感じるかな?」などをじっくり掘り下げてみましょう。

考えを整理するために「自己分析シート」を活用したり、客観的な視点を取り入れるために「適職診断」を受けてみるのもおすすめです。しっかりとした自分軸を持つことが、ブレずに就活を進める助けになります。

自己分析シートを利用するにはこちらをクリック

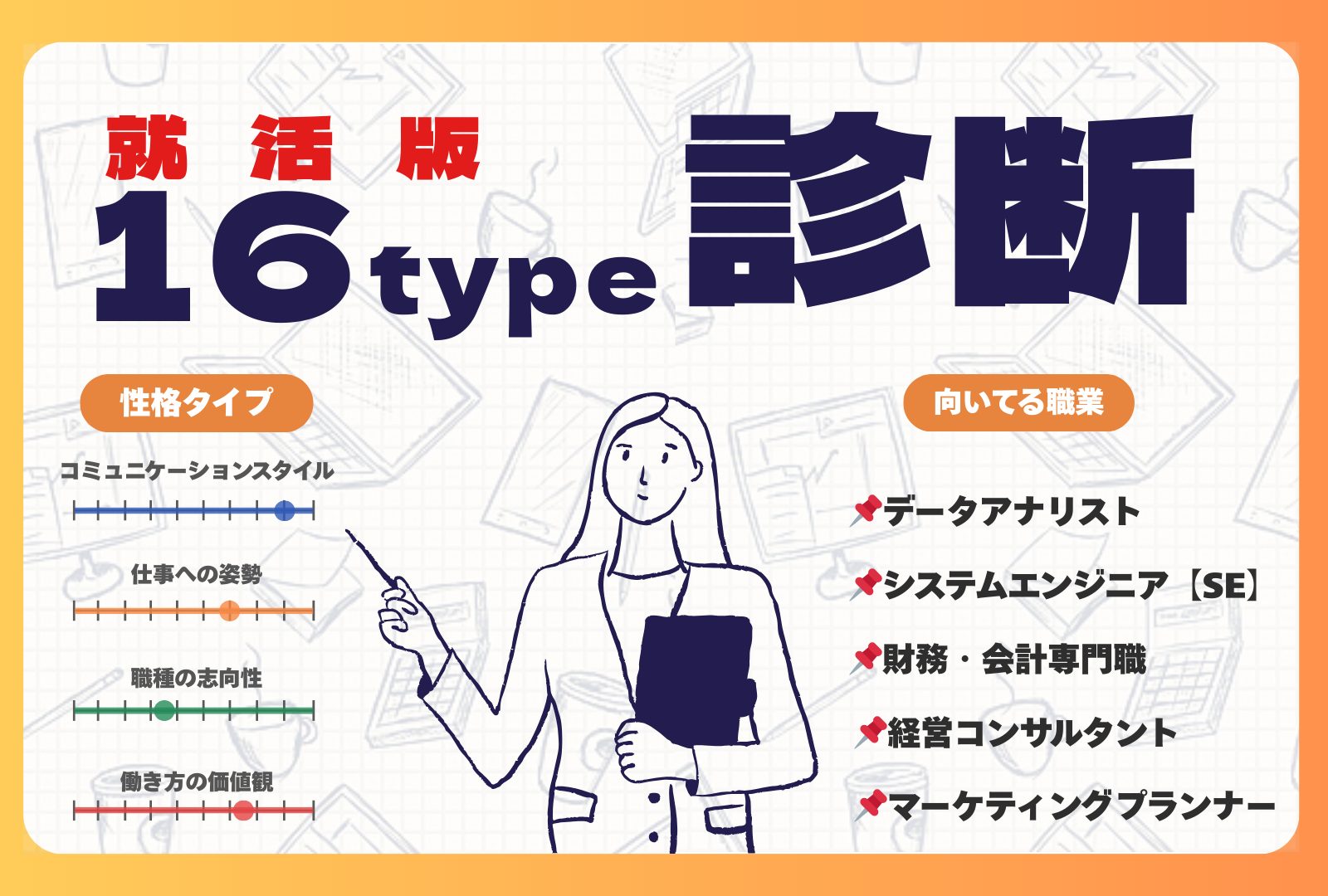

自分に合った仕事がわからない……そんな人にこそ「就活版16type診断」がおすすめです!

就活版16type診断では、いくつかの質問に答えるだけで、あなたの性格・価値観・働き方のスタイルを可視化し、自分に向いている職業タイプを知ることができます。

診断結果をもとにすれば、志望企業の選び方や面接対策もグッと進めやすくなります。

「自分に合った仕事が何かわからないまま就活が進んでしまっている……」

「長期インターンやバイト選びでモヤモヤしている……」

そんな方は、まずは気軽に就活版16type診断を受けてみてください!

たった数分で、あなたの強みや価値観を整理するヒントが見つかるはずです。

就活版16type診断を利用するにはこちらをクリック

計画と準備

もちろん、事前の準備は大切です。ESや面接対策をしっかり行うことで、安心感にもつながります。

ただし、完璧を目指しすぎないことも同じくらい重要です。完璧主義は、かえって過度なストレスを生み出す原因にもなりかねません。

「絶対に失敗できない!」と考えるのではなく、「できる限りの準備はしたぞ!」と捉え、ある程度の柔軟性を持つことが、心の余裕につながりますよ。

心身のセルフケア

睡眠、食事、運動、そして休息を意識的に確保することが、心身の健康を保つ基本です。

心と体は密接につながっているので、体の健康が心の安定を支える土台になります。

忙しくても睡眠時間はなるべく削らないように心がけ、バランスの取れた食事を意識しましょう。

軽い運動、例えば散歩などは気分転換にとても効果的です。そして、意識的に「何もしない日」や「就活のことを考えない日」を作ることも大切。趣味や好きなことに時間を使って、リフレッシュしましょう!

相談できる環境を作る

一人で抱え込まず、信頼できる人に話せる環境を作っておくことも、とても大切です。

悩みを言葉にして話すだけで、気持ちが整理されたり、スッキリしたりすることもあります。客観的なアドバイスをもらえれば、精神的な負担も軽くなりますよね。

友人、家族、先輩、大学のキャリアセンターの職員さんやカウンセラーさんなど、あなたが「この人になら話せるかも」と思える相手を見つけておきましょう。

うまくいっていない状況も含めて、正直に話せる相手がいると心強いですよ。

情報との付き合い方を変える

SNSなどで他の人の就活状況を見て、自分と比較して落ち込んでしまう…というのは避けたいですよね。

過剰な情報や、他の人のキラキラした成功体験は、焦りや劣等感を引き起こす原因になりやすいです。

就活中は、意識的にSNSから距離を置く時間を作る、信頼できる情報源を選ぶ、といった工夫が必要です。

また、自分の感情や考えを日記に書き出す(筆記開示といいます)ことも、ストレスを軽くするのに役立つと言われています。

視野を広げる

「就活だけが全てじゃない」という広い視野を持つことも、心の余裕につながります。

「新卒で絶対に就職しなきゃ!」という思い込みは、強いプレッシャーを生み出してしまいます。他の選択肢もあるんだ、と知っておくだけでも、気持ちが楽になりますよ。

例えば、大学院に進学する、留学する、資格を取る、「長期インターン」に参加してみる、起業する、就職留年するなど、道は一つではありません。

焦らず、自分のペースで考えることが大切です。

もし「就活うつかも」と感じたら

「もしかして、自分は就活うつなのかも…?」

もしそう感じたら、一番大切なのは、一人で抱え込まず、早めに行動することです!

早期に対処することで、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることができます。

「まだ大丈夫」「もう少し頑張れるはず」と無理を続けるのは絶対に避けましょう。助けを求めることは、決して弱いことではありません。

具体的にどんな行動を取ればよいか、ステップに分けて解説しますね。

まずは休息する

何よりもまず、無理をせず、心と体を休ませることを最優先に考えてください。

疲弊しきった状態では、冷静な判断も、効果的な行動も難しくなってしまいます。かえって症状が悪化してしまう可能性も…

思い切って就活を一時中断する、予定を何も入れない日を作るなど、意識的に休息を取りましょう。

あなたの健康が、何よりも大切です!

専門機関に相談する

大学の相談室や、心療内科・精神科といった専門機関に相談することを強くおすすめします。

専門家は、あなたの状況を客観的に評価し、適切なアドバイスやサポート(必要であれば治療も)を提供してくれます。

「病院に行くのはちょっと…」と感じるかもしれませんが、体の不調で病院に行くのと同じように、心の不調で専門家を頼るのは自然なことです。

多くの大学には学生相談室やカウンセリングセンターが設置されていますし、公的な相談窓口(電話やチャット相談など)もあります。勇気を出して、一歩踏み出してみましょう。

相談先の例

相談できる場所は、意外とたくさんあります。自分に合った窓口を選んでみてくださいね。

- 大学の学生相談室/キャリアセンター: 無料で利用でき、学内にあるのでアクセスしやすいのがメリット。学業との連携も相談しやすいです。まずは大学のHPなどで調べてみましょう。

- 心療内科・精神科クリニック: 医学的な診断や治療(お薬の処方など)が必要な場合や、より専門的なケアを受けたい場合に。近隣のクリニックを検索して予約してみましょう。

- 公的な相談窓口(電話/SNSなど): 匿名で相談できたり、夜間や休日に対応していたりする場合も。「こころの健康相談統一ダイヤル」や、自治体の相談窓口などがあります。厚生労働省のサイトなどで探せます。

- 信頼できる友人・家族: 気軽に話せて、精神的な支えになってくれる存在。ただし、心配させたくない、理解してもらえないかも…と感じる場合は無理に話す必要はありません。

- 就職エージェント: 就活の進め方自体に悩んでいる場合、具体的なアドバイスや求人紹介を受けられます。ただし、メンタルヘルスの専門家ではない点に注意が必要です。

周囲への相談

専門機関に相談した後、もし話せるようであれば、信頼できる家族や友人に状況を伝えてみるのも良いでしょう。

孤立感を和らげ、精神的な支えを得ることができます。

ただし、注意点も。必ずしも相手があなたの状況を完全に理解してくれるとは限りません。

相手に理解を求めすぎず、「聞いてもらう」くらいの気持ちでいると、お互いにとって負担が少ないかもしれません。専門家からのアドバイスを踏まえて話すと、より建設的な対話ができる可能性もあります。

考え方を変える工夫

物事の捉え方を少し変えてみるだけで、気持ちがふっと楽になることがあります。

自分が陥りやすいネガティブな思考パターンに気づいて、意識的に修正してみる練習です。

- 不採用は「人格否定」ではなく「今回はご縁がなかっただけ(相性の問題)」と捉える

- 他人と比較せず、「自分のペースで進めよう」と考える

- 完璧を目指さず、「まあ、いいか」「ここまでできれば十分」と許容範囲を広げる

- 「就活が人生の全てじゃない」と考える

就活が不安で泣きそうな時にはこちらの記事も参考になりますよ。

休学・留年も選択肢

状況によっては、休学や留年も、回復のための有効な選択肢になります。

「休学なんてしたら、今後の就活が不利になるんじゃ…」と不安に思うかもしれません。

でも、無理に就活を続けても良い結果は得にくく、心身の状態をさらに悪化させてしまう可能性があります。

一度立ち止まる勇気も、時には必要です。

休学や留年をすることで、心と体の回復に専念し、改めて自分自身と向き合う時間を作ることができます。

回復してから、既卒や第二新卒として就活を再開することも可能です。

先輩たちの体験談

実際に就活うつを経験し、それを乗り越えた先輩たちの声を紹介します。

「つらいのは自分だけじゃないんだ」と感じられたり、具体的な対処法のヒントが見つかったりするかもしれません。

苦しい時期をどう乗り越え、どのように前向きな気持ちを取り戻していったのか、二人の(架空の)先輩の体験談を見てみましょう。

体験談①:比較と自信喪失から立ち直ったAさん

周りの友達が次々と内定を決めていく中、自分だけが取り残されているような気がして、本当に焦りました。面接に落ち続けるうちに、『自分はどこからも必要とされていないんじゃないか』って、どんどん自信を失っていって…。気づけば、朝起きるのもつらくなっていました。

見かねた親に勧められて、思い切って就活を一時中断し、大学のカウンセラーさんに相談したんです。そこで、『今は休むことが一番大事』と言ってもらえて、すごくホッとしました。カウンセラーさんに勧められた『自己分析シート』を使って、改めて自分が本当にやりたいことや大切にしたい価値観を見つめ直す時間を作りました。

その結果、今まで考えてもいなかった業界に興味を持つことができて。しっかり休んで、自分を深く理解できたことが、最終的に自分に合う企業から内定をもらえた大きな要因だったと思います。

体験談②:ESの重圧と燃え尽きを乗り越えたBさん

とにかくたくさんの企業にエントリーしなきゃ、と思って、毎日ES作成に追われていました。でも、なかなかうまく書けなくて、時間ばかりが過ぎていく…。『今日も全然進まなかった』って自己嫌悪に陥るし、夜も眠れなくなって、完全に燃え尽き症候群(バーンアウト)みたいになっていました。このままじゃダメだと思って、まずES作成の負担を減らす方法を探しました。

そこで見つけたのが、AIが文章作成を手伝ってくれる『SmartES』というツール。これを使ったら、ES作成にかかる時間と精神的なプレッシャーがかなり軽くなったんです!時間に余裕ができたので、気分転換も兼ねて、前から少し興味があった『長期インターン』に挑戦してみることにしました。エージェントの『紹介面談』を利用して、自分に合いそうなインターン先を見つけました。

インターン先での実務経験を通して、『自分にもできることがあるんだ』って自信を取り戻せたし、最終的にはその企業から評価してもらえて、そのまま就職が決まりました。ツールをうまく活用したり、視点を変えて行動してみたりすることが、私にとっては良い転機になりましたね。

ES作成に悩んだら…頼れるツールも!

先輩の体験談にもあったように、ES(エントリーシート)の作成は、就活の中でも特に大きな負担になりがちですよね。

「何を書けばいいかわからない…」「うまく文章にできない…」と悩んで、時間と精神力を使い果たしてしまうと、他の選考対策や、何より大切な心身のケアに手が回らなくなり、就活うつの引き金にもなりかねません。

そんな時は、便利なツールに頼るのも一つの手です!

例えば、AIを活用した「SmartES」のようなツールは、自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)などの文章作成をサポートしてくれます。

ツールで効率化して生まれた時間を、企業研究や面接対策、そして何よりも大切な休息やリフレッシュに充てることができます。

負担を上手に減らす工夫も、立派なセルフケアですよ!

ESやガクチカで困っているならES生成AIであるSmartESがおすすめです!

ES生成AIとは就活や長期インターンのサポートに特化した生成AIのことです。

ES生成AIであるSmartESに質問とそれに対する簡単な回答を打ち込むと、自動でES、ガクチカ、志望動機を生成してくれます!

SmartESの強みは以下の4つです!

- 数々の選考を勝ち抜いてきた10万本以上の良質なESをもとに生成しているため、就活に最適化されたESを出力できる!

- 入力するべきことがフォーマット化されていて簡単なので、複雑な指示は必要ない!

- 企業のURLを入力するだけで、その企業に合った志望動機を出力することが可能!

- 自分一人ではやりづらい添削もAIがやってくれる!

「ESやガクチカでどんな文章を作ればいいかわからない……」「作れたけどちゃんと良いものになってるか不安……」という人はES生成AIを使ってみてはいかがでしょうか?

SmartESを利用するにはこちらをクリック

まとめ

今回は、「就活うつ」について、その原因やサイン、予防策や対処法などを詳しく解説してきました。

就活うつは、決して特別なことではなく、誰にでも起こりうるものです。

もしあなたが今、つらい気持ちを抱えているなら、それは決してあなたのせいではありません。

大切なのは、早めに自分の心身の変化に気づき、適切に対処することです。

就活は大きなストレスを伴いますが、セルフケアを心がけたり、周りのサポートを求めたり、時には専門家の助けを借りたりすることで、きっと乗り越えていくことができます。

- 就活うつは誰にでも起こりうる。「甘え」ではなく、心身のSOSサイン。

- 心のサイン(気分の落ち込み、意欲低下など)や体のサイン(睡眠障害、食欲不振など)に早めに気づこう。

- 予防にはセルフケア(休息、睡眠、食事、運動)、相談できる環境作り、情報との適切な距離、視野を広げることが大切。

- もし「つらい」と感じたら、まずは休息し、一人で抱え込まず専門機関(大学相談室、心療内科など)に相談しよう。

- ES作成支援ツールなどを活用して、負担を減らす工夫も有効。

気分の落ち込みや体調不良が続く場合は、絶対に一人で抱え込まないでください。

まずはしっかり休み、信頼できる人や専門機関に相談しましょう。

就活は、あなたの長い人生の中の一つのプロセスにすぎません。

あなたの価値そのものを決めるものではありません。

焦らず、自分自身を大切にしながら、あなたらしい道を見つけていってくださいね。

応援しています!

人気記事