SPIの非言語(数学)でよく出る「料金割引」の問題、なんだか苦手意識がありませんか?

「そもそも問題の意味が分からない…」「どの公式を使えばいいの?」と悩んでいる就活生も多いはずです。

この記事を読めば、料金割引問題の基本から応用まで、スッキリ理解できますよ。

ぜひ最後まで読んで、得点源にしましょう!

こんな人に読んでほしい

- SPIの料金割引の問題が苦手な人

- 計算問題に時間がかかってしまう人

- SPI対策を効率よく進めたい人

【SPI】「料金割引」問題とは?

SPIの「料金割引」問題とは、商品の定価から一定の割合を割り引いた後の価格や、割引額を計算する問題のことです。

例えば、スーパーで「20%オフ」のシールが貼られている商品を見たことがあると思います。あの計算を自分で行うのが、料金割引の問題です。次の例題を見てみましょう!

例題:定価が1,000円のTシャツが、30%引きで売られています。このTシャツの値段はいくらでしょうか?

解説:割引額は 1,000円 × 0.3 = 300円です。したがって、販売価格は 1,000円 – 300円 = 700円となります。

とても簡単ですよね。

まずは、料金割引の問題の基本的な情報を押さえておきましょう。敵を知ることで、対策が立てやすくなりますよ。

難易度

料金割引の問題の難易度は、比較的易しいです。

使う公式も限られており、計算も複雑ではありません。SPIの非言語分野の中では、得点源にしやすい分野と言えるでしょう。

出題頻度

出題頻度は非常に高いです。

多くの企業のSPIで出題されるため、対策は必須です。ここをマスターしておけば、安定して点数を稼げます。

出題される受験方式

料金割引の問題は、すべての受験方式(テストセンター、Webテスティング、インハウスCBT、ペーパーテスト)で出題される可能性があります。

どの方式で受験することになってもいいように、しっかり準備しておきましょう。

一問にかけられる時間

SPIは時間との勝負です。料金割引の問題にかけられる時間は、およそ1分以内が目安です。

スピーディーに解くためには、公式をしっかり覚え、計算練習を繰り返すことが大切です。

SPIの非言語では、このように短い時間で多くの問題を正確に解くスピードが求められます。

自分の実力を試したい、時間配分の練習がしたいという方は、ココシロインターンのSPI体験模試でぜひ腕試しをしてみてください!次のボタンから無料で始められますよ!

SPI体験模試はこちら

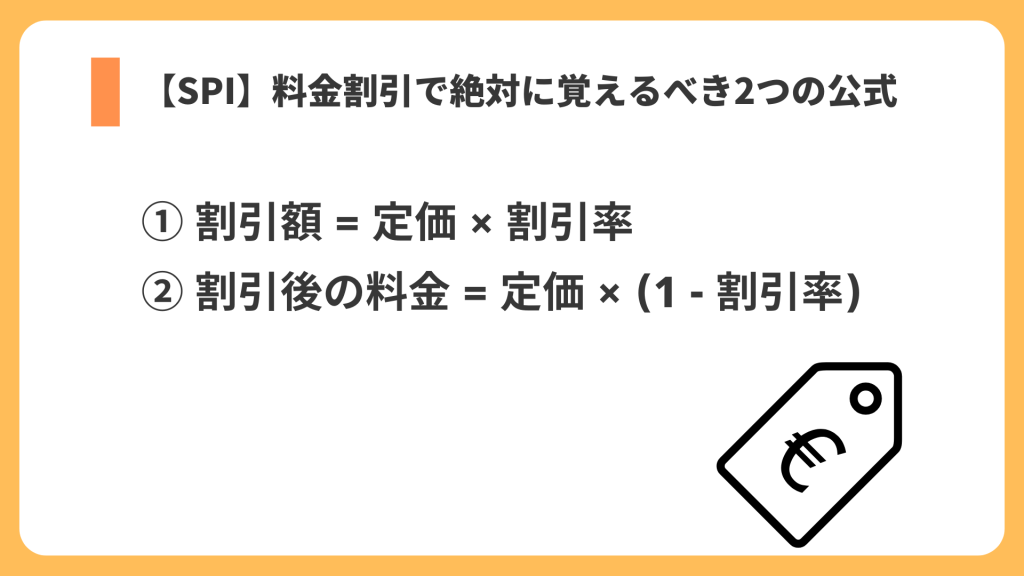

【SPI】「料金割引」問題で絶対に覚えるべき2つの公式

料金割引の問題を解くために必要な公式は、たったの2つです。これさえ覚えてしまえば、ほとんどの問題に対応できます。

割引額 = 定価 × 割引率

「いくら安くなるのか」を求めたいときに使う公式です。

例えば、定価2,000円の商品が10%引きの場合、割引額は 2,000円 × 0.1 = 200円 となります。

割引後の料金 = 定価 × (1 – 割引率)

「最終的にいくら支払うのか」を求めたいときに使う、最も重要な公式です。

先ほどの例で言うと、割引後の料金は 2,000円 × (1 – 0.1) = 2,000円 × 0.9 = 1,800円 と一発で計算できます。時短にも繋がるので、必ず覚えましょう。

【SPI】「料金割引」問題の解き方を例題で解説

それでは、実際の出題パターンに沿って、例題を解いてみましょう。公式の使い方をマスターしてくださいね。

例題① ◯%オフ後の値段を出す問題

問題:定価3,500円のワンピースが、40%オフで販売されています。販売価格はいくらですか?

「割引後の料金」を求める問題なので、使う公式は「割引後の料金 = 定価 × (1 – 割引率)」です。

割引率40%は小数に直すと0.4なので、式は以下のようになります。

3,500円 × (1 – 0.4) = 3,500円 × 0.6 = 2,100円

よって、答えは2,100円です。

例題② まとめ買いでいくら安くなるか出す問題

問題:1個250円のパンを4個買うと、合計金額から10%割引になります。割引額はいくらですか?

まず、割引前の合計金額を計算します。

250円 × 4個 = 1,000円

次に、「割引額」を求めます。使う公式は「割引額 = 定価 × 割引率」です。

1,000円 × 0.1 = 100円

よって、答えは100円安くなる、です。

例題③ 2回割引後の値段を出す問題

問題:定価5,000円の靴が、セールで20%オフになっています。さらに、レジでクーポンを提示すると、そこから10%オフになります。最終的な販売価格はいくらですか?

割引率を合計して30%オフ、と考えてはいけません。1回ずつ順番に計算するのがポイントです。

まず、1回目の割引(セール)後の価格を計算します。

5,000円 × (1 – 0.2) = 5,000円 × 0.8 = 4,000円

次に、この4,000円から2回目の割引(クーポン)を適用します。

4,000円 × (1 – 0.1) = 4,000円 × 0.9 = 3,600円

よって、答えは3,600円です。

【SPI】「料金割引」問題を解く時のコツ

最後に、料金割引の問題をより速く、より正確に解くためのコツを3つ紹介します。これを意識するだけで、ミスがぐっと減りますよ。

◯%引きをすぐに少数に直せるように練習しておく

計算をするとき、割引率は必ず少数に直す必要があります。「25%引き = 0.75を掛ける」「30%引き = 0.7を掛ける」のように、(1 – 割引率)の計算を瞬時にできるようにしておきましょう。

この一手間を頭の中で素早くできるだけで、計算スピードが格段に上がります。

求めるものが金額か、割合かを把握しておく

問題文をよく読み、「割引額」を問われているのか、「割引後の価格」を問われているのかを正確に把握することが重要です。

焦っていると、つい求められているものとは違う答えを出してしまいがちです。簡単な問題だからこそ、ケアレスミスには注意しましょう。

2回割引される問題は、「合計の割引率」と混同しない

例題③でも解説しましたが、「20%オフのさらに10%オフ」は「30%オフ」ではありません。

これは非常によくある間違いです。必ず、割引後の価格から、さらに割引計算をする、と覚えておきましょう。

【SPI】「料金割引」問題のオリジナル練習問題

公式や解き方がわかったら、次はようやく実践です!ココシロが独自に作成した料金割引の練習問題を解いて、力をつけましょう。

まとめ

今回は、SPIの料金割引の問題について解説しました。ポイントを最後におさらいしましょう。

- 料金割引の問題は、頻出かつ簡単なので必ず対策する

- 覚えるべき公式は「割引額 = 定価 × 割引率」と「割引後の料金 = 定価 × (1 – 割引率)」の2つだけ

- 「2回割引」や「問われているのが金額か割合か」など、ケアレスミスしやすいポイントに注意する

この記事で紹介したコツと例題を参考に、ぜひ練習を重ねてみてください。

もし「一人で対策するのは不安…」「自分の実力がどれくらいか知りたい」と感じたら、ココシロインターンのSPI体験模試がおすすめです。

無料でできるので、力試しにぜひ活用してみてくださいね!

SPI体験模試はこちら