就活の選考を進めていると、Webテストを受ける必要があります。Webテストにはさまざまな種類がありますが、その一つに玉手箱があります。

WebテストというとSPIが主流ですが、そのSPIに次いで実施企業が多いのが玉手箱です。しかし、玉手箱がどういったものなのかについてあまり知らない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、就活における玉手箱について解説していきます。「玉手箱ってどういった問題が出るの?」「玉手箱ってどう対策すればいいの?」という悩みを持った方はぜひ参考にしてみてください。

このような人に読んでほしい

- 玉手箱の受験を控えている方

- 玉手箱とは何か知りたい方

- 玉手箱の攻略方法を知りたい方

就活における玉手箱とは

就活における玉手箱とは、企業が応募者の能力を評価するWebテストの1つです。自宅受験型のWebテストでトップシェアを誇り、SPIに次いで有名な適性検査となっています。

玉手箱は、日本エス・エイチ・エル(SHL社)が提供しており、計数、言語、英語、性格テストの4つの分野で構成されています。

玉手箱では、正確性とスピードの両方を測ることができるため、その能力が仕事で必要な金融やコンサル業界で頻出しているようです。

次の記事では、就活のWebテストについて詳しく解説しています。玉手箱以外のWebテストについても詳しく知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

玉手箱の受験方式

玉手箱には、オンラインで在宅受験するWEB型と、テストセンターで受験するテストセンター型の2種類が存在します。どちらの受験方式かは、応募した企業から指示があるので、その指示に従いましょう。

また、WEB受験とテストセンターでの受験では、注意する点が異なります。以下の内容を事前に確認しておき、どちらの受験方式でも対応できるようにしておきましょう。

WEB型

一般的に多くの企業がWEB型を選択しています。WEB型の場合、応募した企業から案内メールにURLが届くので、自宅のパソコンから受験します。

WEB型の玉手箱は、応募した企業から期日を指定されるので、その期間内であればいつでも受験することができます。

ただし期日ギリギリに受験しようとすると、ネットワークのトラブルなどが起こり、期日を過ぎてしまう可能性があるので余裕をもって受験することをおすすめします。

WEB型の玉手箱は、電卓を使うことができるので、計算問題を解く際には活用しましょう。

テストセンター型

テストセンターで受験する玉手箱の方式をC-GABと呼びます。C-GABは基本的に出題内容が玉手箱と同じものなので、玉手箱の対策をしていれば問題ありません。

C-GABは、WEB型とは異なり受験する際に自分で予約する必要があります。また予約時に性格テストを受け、テストセンターのパソコンで残りの能力テスト(計数、言語、英語)を受験します。

さらにC-GABでは、テストセンターに持ち込めないものがあります。以下にテストセンターに持ち込めないものをまとめたので、確認しておきましょう。

- 筆記用具

- 電卓

- 電子辞書

- 携帯電話

- 時計

- ノート

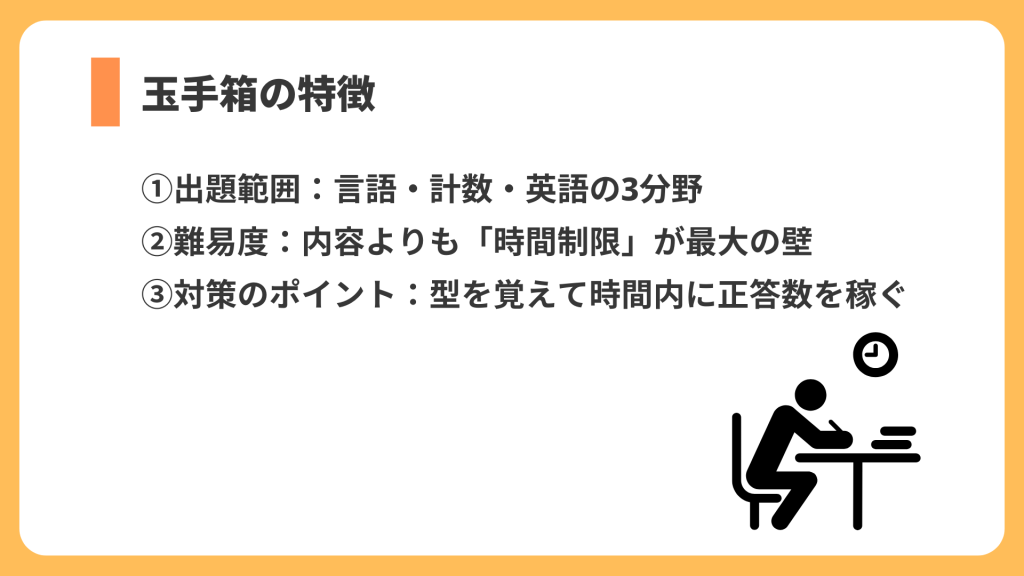

玉手箱の特徴

玉手箱は、多くの大手企業で採用されているWebテスト型の適性検査です。SPIと似ていますが、出題形式や時間設定、評価方法に独自の特徴があります。ここでは、玉手箱の「出題内容」「難易度」「対策のポイント」の3つに分けて解説します。

出題範囲:言語・計数・英語の3分野

玉手箱では、主に次の3分野から出題されます。

- 言語分野:趣旨判定・要約・論理的読解の3形式。文章量が多く、内容理解とスピード読解が鍵になります。

- 計数分野:四則演算・表の読み取り・図表の推論の3形式。中学レベルの計算が中心ですが、短時間で正確に処理する力が必要です。

- 英語分野:長文読解と文法・語彙の2形式。TOEIC600点前後が目安で、ビジネス系の英文が多く出題されます。

SPIのように問題形式がランダムに切り替わることはなく、1形式につき複数問が連続して出題される点が特徴です。形式が固定されているため、出題パターンを覚えれば得点を伸ばしやすいテストといえます。

難易度:内容よりも「時間制限」が最大の壁

玉手箱の最大の特徴は、1問あたりの制限時間が極端に短いことです。

たとえば、

- 言語(論理的読解):15分で32問

- 計数(四則演算):9分で50問

といったように、問題自体の難易度は高くないものの、スピードと集中力が求められる構成になっています。

時間配分を誤ると解ききれないことが多いため、内容理解よりも処理速度のトレーニングが重要です。

対策のポイント:型を覚えて時間内に正答数を稼ぐ

玉手箱は一度進むと前の問題に戻れない一方通行形式で、誤答率は評価されません。

そのため、わからない問題は迷わず飛ばして次に進み、正答数を最大化する戦略が有効です。

また、出題形式が毎回ほぼ同じため、

- 各形式の問題パターンを覚える

- 制限時間内でのスピード練習を繰り返す

この2点が得点アップのカギです。

SPIやその他のWebテストとの違いとは?

就活では、企業によって様々なWebテストが課されます。代表的なものには、玉手箱、SPI、TG-WEBなどがありますが、それぞれ出題形式や傾向に違いがあります。

例えば、玉手箱では、言語分野で長文読解問題が中心に出題されます。非言語分野では、四則演算を使った計算問題や、表・グラフから情報を読み取る問題、さらに表の空欄を推測する問題などが出されるのが特徴です。

一方、SPIでは、長文読解に加えて二語の関係性や語彙力を問う問題も登場します。非言語分野では、推論問題や集合、速さ・割合といった数的処理問題など、幅広い出題範囲をカバーしています。

また、TG-WEBでは、非言語問題の難易度がさらに高く、暗号解読や図形に関する問題など、考え方に柔軟性が求められる問題も出題されるのが特徴です。

このように、就活のWebテスト対策を進めるには、それぞれの試験ごとの傾向をしっかり押さえることが重要です。特に、玉手箱は長文の読解スピードや表の正確な読み取りが求められるため、早めの対策を心がけましょう!

また、特にSPIは依然多くの大手企業で入試試験として採用されており、その数は全体の40%以上ともいわれています。

ただ、玉手箱が特殊な形式なので、なかなかSPIに当てる時間がないという方は多いのではないでしょうか。

そんな時におすすめしたいのが「SPI体験模試」です。

SPI体験模試は、本番そっくりの形式でSPIを無料体験できる模擬試験です。10分間で自分の弱点がわかるため、苦手分野だけにフォーカスして効率的にSPI対策を進めることができます。

次のボタンから無料で始められるので、ぜひお試しください!

SPI体験模試はこちら

玉手箱を採用している企業一覧

玉手箱は、大手企業を中心に金融・商社・メーカー・通信など幅広い業界で導入されています。特に総合職や事務系職種の選考で課されることが多く、就活生にとって対策必須のテストです。

| 業界・分野 | 代表的な企業 |

|---|---|

| 金融・証券・銀行 | 野村證券、みずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、三井住友銀行、みずほ銀行 |

| 製造・インフラ | 日立製作所、富士通、日本通運 |

| 商社・不動産 | 丸紅、三菱地所 |

| 保険 | 三井住友海上火災保険 |

| 広告・流通 | 博報堂、三越伊勢丹ホールディングス |

| 製薬・化学 | ファイザー |

| 小売・日用品 | ローソン、ユニ・チャーム、安川電機 |

| 地方銀行など | 北陸銀行、横浜銀行 |

※選考プロセスは、年度や時期によって異なる場合があります。

玉手箱の分野別攻略方法

ここからは、玉手箱をどのように攻略すれば良いのか分野別に解説していきます。玉手箱の問題をどのように解けば良いのか知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

言語問題

玉手箱の言語問題の基本的な攻略方法は、設問を先に読み、長文は必要な箇所だけ流し読みすることが挙げられます。なぜなら、玉手箱の言語問題では、短時間で多くの問題を解く必要があるからです。

また玉手箱の言語問題は、次の3種類に分類することができます。

- GAB形式

- IMAGES形式

- 論旨把握

それぞれ問題形式の特徴を見ていきましょう。

GAB形式

GAB形式の言語問題は、長文を読んで設問に解答する形式の問題で、論理的読解力が必要になります。8つの長文があり、長文1つにつき、4問が出題されます。つまり計32問出題され、15分で解かなければなりません。

企業によっては、25分で13個の長文が出題される場合もあります。長文は1つあたり600字程度となっています。

それでは例題を見ていきましょう。

IMAGES形式

IMAGES形式の言語問題は、GAB形式の言語問題に比べて短い時間で問題を解く必要があります。GAB形式と同じく8つの長文があり、長文1つにつき、4問が出題されますが、10分しか解答時間がありません。

テーマは就職に関するものがほとんどで、長文1つあたり400〜600字程となっています。

論旨把握

論旨把握は、筆者の考えに最も近いものを4つの選択肢から選ぶ形式の問題です。

1000文字程度の文章を読み、12分の間に10問解かなければなりません。つまり1問につき、1分以内に解かなければならないため、時間的にかなり厳しい問題です。

しかし、筆者の考えに最も近いものを選択する形式のため、中学校や高校の国語のテストに近いです。筆者の主張を見落とさないように気をつけましょう。

それでは例題を見ていきましょう。

計数理解問題

玉手箱の計数理解問題の攻略方法は、問題になれること、分からない問題は飛ばすこと、電卓を使いこなすことです。

玉手箱では、正答率を評価せず、正答数で評価されるため、分からない問題は「正解の可能性が高い選択肢を選び、次の問題に進む」ことがとても大切です。

また、電卓は前述したようにテストセンターで受験する場合には使用することができませんが、WEB型であれば使用できるので電卓を使用して効率よく計算しましょう。

計数理解問題は、次の3種類に分類することができます。

- 四則演算

- 図表の読み取り

- 表の空欄の推測

それぞれ問題形式の特徴を見ていきましょう。

四則逆算

四則逆算は、空欄箇所に適切な数字を入れて方程式を完成させる問題です。50問出題され、9分で解く必要があります。

計算が苦手な方は、電卓をうまく使いこなして「早く・正確に」問題を解けるようにしましょう。

それでは例題を見ていきましょう。

図表の読み取り

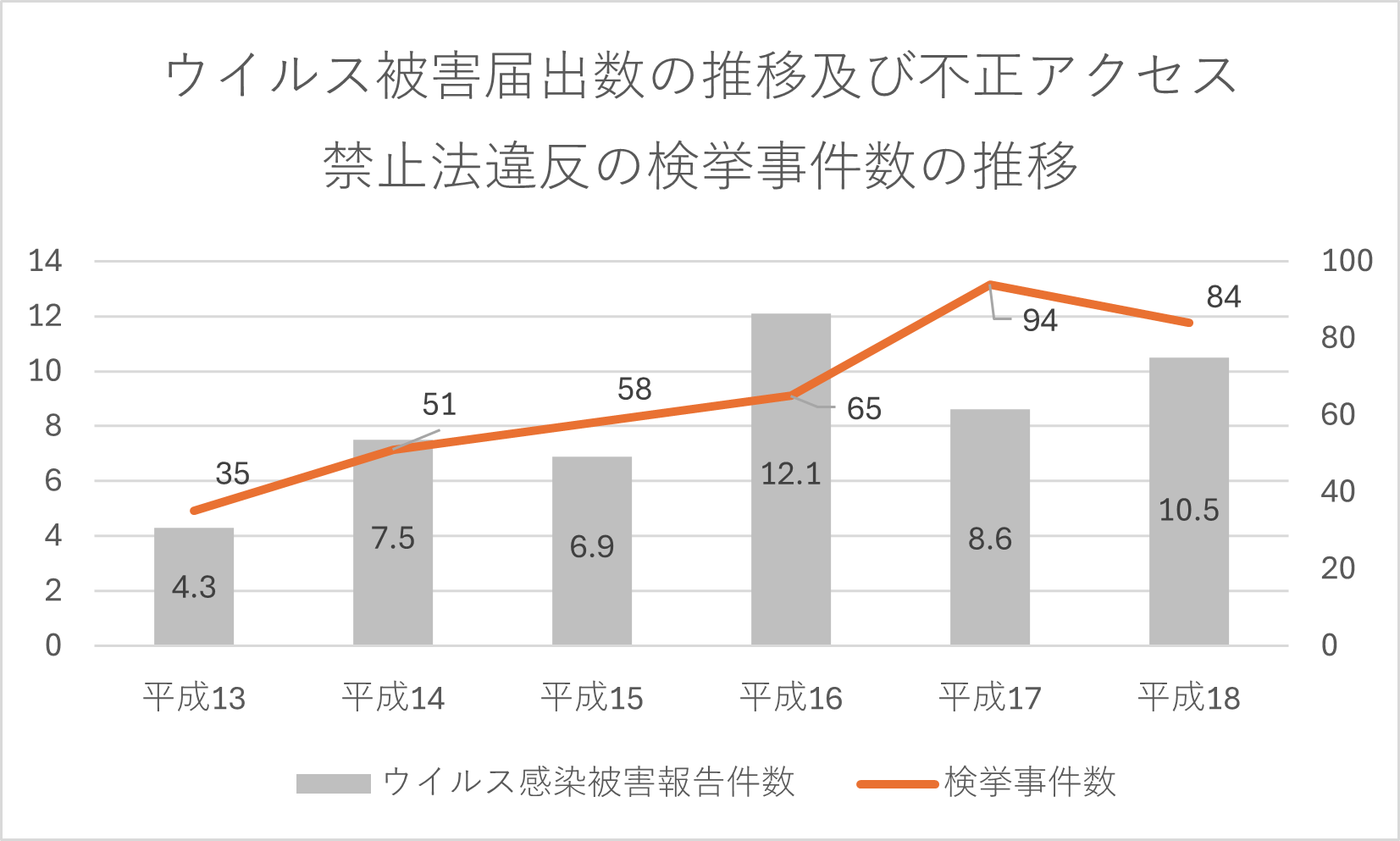

図表の読み取りは、図表を読み取って設問に答える形式の問題です。15分で29問出題されるため、いかに早く図表から法則を理解したり計算したり出来るかが鍵となっています。

人口の推移や人口割合の図表が出されることが多く、どの数字を見て計算をすればよいのか瞬時に判断できるようにしましょう。

それでは例題を見ていきましょう。

表の空欄の推測

表の空欄の推測は、表の一部が「?」で示されていて、表の他の数値から法則性を読み取り、類推する問題です。

20分で20問出題されることが多く、一部の企業では35分で35問出題されることもあるようです。

問題の形式に慣れていないと1問解くのに時間がかかってしまうので、玉手箱を解く前にあらかじめ練習しておきましょう。

それでは例題を見ていきましょう。

英語

英語は、言語問題の英語版だと考えると分かりやすいです。そのため、設問を先に読むことや、長文を全て読まないことが玉手箱の英語を攻略する鍵といえるでしょう。

玉手箱の英語は、長文読解と論理的読解の2種類に分類することができます。それぞれ問題形式の特徴を見ていきましょう。

長文読解

英語の長文読解は、1つの長文につき3つの設問があり、5つの選択肢から適切なものを選択する形式です。8つの長文を10分で解く必要があります。そのため、短時間で長文の内容を理解し、ただしく設問に答える力が必要になります。

長文の内容は、自然や文化、社会、環境などさまざまなジャンルから出題されるようです。

それでは例題を見ていきましょう。

論理的読解

英語の論理的読解は、A、B、Cの3つの選択肢が与えられているため、その中から長文の設問に適切なものを選択する形式です。

問題数や解答時間は長文読解と同じく、8つの長文を10分で解く必要があります。長文の内容も自然や文化、社会、環境などさまざまなジャンルから出題されるようです。

英語のレベル的には、ハイレベルな英語力を求められているわけではなく、中学生や高校生レベルの英語力があれば問題ないと言われています。

しかし中学校や高校の英語のテストと少し形式が違うので、ある程度問題の形式に慣れておく必要があるでしょう。

それでは例題を見ていきましょう。

性格適性検査

性格適性検査の攻略方法は、回答に一貫性を保つことです。性格適性検査は、応募者の性格や思考が、企業の雰囲気や職種とマッチしているかどうかを判断する目的で利用されます。

そのため、質問の項目数や内容は企業によって異なりますが、200問近く出題されることが多いです。

また性格適性検査は特に勉強をすることはありませんが、自分の回答に一貫性がなかったり噓をついたりしてしまうと結果に整合性がなくなってしまうので気をつけましょう。

性格診断ではあまりじっくり考えることなく、直感でテンポよく答えていくことが正しい結果を出すための鍵となります。それでは性格検査の例を見ていきましょう。

次の記事では、性格適性検査について詳しく解説しています。性格適性検査を突破して、面接など選考フェーズを進めたい方はぜひ参考にしてみてください。

玉手箱のおすすめ対策方法

ここからは、玉手箱を対策するにあたり、おすすめの対策方法について解説していきます。玉手箱の対策をどのように行ったら良いか不安な方はぜひ参考にしてみてください。

WEBサイトで模擬試験を受ける

無料で模擬試験を受けられるWEBサイトもあるため、試してみるのも良いでしょう。

模擬試験を受けることで、自分の得意分野や苦手分野、時間配分を理解することが出来ます。特に時間配分のところは、問題集を解くときよりも通しで受験できるのでより効果的です。

また、問題集を解くときと違い、パソコンで問題を解けるので本番と同じような環境での感じで練習でき、とてもおすすめです。

次の記事では、Web適性検査の対策や練習方法について詳しく解説しています。Webテストの対策で不安な方はぜひ参考にしてみてください。

問題集を解く

玉手箱で高得点を取るためには、玉手箱の問題傾向を知る必要があります。そのため、問題集を購入して玉手箱の問題形式に慣れることをおすすめします。

インターネットや書店で玉手箱の問題集が売られていますので、購入し1冊を完璧に解けるようにするとよいでしょう。

また、ただ問題を解くのではなく、どのように思考し計算をすると効率よく問題を解けるのか自分なりにやりやすい方法を見つけると問題を解くスピードがとても早くなるのでおすすめです。

玉手箱で高得点を取るためのコツは?

玉手箱は制限時間が短く、正確さだけでなくスピードも求められるテストです。効率よく点数を伸ばすには、出題傾向を理解し、自分なりの戦略を持つことが大切です。

他社選考で慣れる

玉手箱は公式の模擬テストがなく、事前演習の機会が限られています。そのため、志望度がそこまで高くない企業や他社の選考を「練習の場」として活用するのも効果的です。

実際に受験することで時間配分の感覚や画面操作に慣れることができます。本命企業の試験前に、数回は実戦経験を積んでおくのがおすすめです。

頻出パターンを押さえる

玉手箱の問題は形式がある程度決まっており、特に計数や言語では同じようなパターンが繰り返し出題されます。過去問や市販の問題集を解くことで、出題のクセを事前に理解できます。

頻出形式を把握しておけば、解答スピードも自然と上がりやすくなります。まずは「よく出る型」を優先的に練習しておくことが高得点のカギです。

解ける問題から着手

玉手箱は時間との戦いであり、1問にこだわると全体の得点を落としてしまいます。難しい問題に直面したら割り切って飛ばし、解ける問題から着手する姿勢が重要です。

自信のある分野を先に解くことでリズムがつかみやすく、焦りを防げます。最終的に効率的な得点の積み上げにつながります。

玉手箱のおすすめ対策本3選

これが本当のWebテストだ!(1) 2027年度版 【玉手箱・C-GAB編】

このWebテスト対策本は、玉手箱・C-GAB形式の出題傾向を丁寧に解説し、初めての人でも安心して対策が始められる一冊です。

「玉手箱ってどんな問題?」「C-GABって何が出るの?」そんな就活生の不安に寄り添いながら、実際の企業選考で問われるポイントや注意点も紹介されています。そのため納得しながら対策を進めることができます。

基礎知識から本番さながらの演習まで幅広くカバーしているので、この一冊で玉手箱・C-GAB対策はバッチリ。Webテストが不安な人の心強い味方です!

| 価格 | 1,650円 |

| 著者 | SPIノートの会 |

| 出版社 | 講談社 |

| 出版日 | 2025年01月 |

Webテスト1【玉手箱シリーズ】完全対策 2026年度版

この一冊は、玉手箱形式のWebテストに特化した対策本で、頻出パターンや解法のコツを丁寧に解説しています。そのため、初めての人でもスムーズに取り組める構成になっています。

「難しそう…」と感じがちな玉手箱の問題も、わかりやすい解説と実践的な演習で着実にレベルアップ。出題形式ごとの対策ポイントが明確なので、効率よく学習を進められます。

本番さながらの問題も収録されており、直前対策にもぴったり。玉手箱対策のスタートから仕上げまで、この一冊があれば安心です!

| 価格 | 1,069円 |

| 著者 | 就活ネットワーク |

| 出版社 | 実務教育出版 |

| 出版日 | 2023年12月 |

1日10分、「玉手箱」完全突破!Webテスト最強問題集’27年版

この本は、1日10分の学習で玉手箱のポイントをしっかり押さえられる構成になっており、忙しい就活生でも無理なく続けられます。

「毎日続けられるかな?」という不安にも寄り添い、テンポよく解ける問題と丁寧な解説で、自然と理解が深まる設計になっています。頻出パターンも凝縮しているので、本番での得点力もしっかり身につきます。

短時間でも確かな実力をつけたいあなたに。玉手箱対策は、この“最強問題集”で万全です!

| 価格 | 1,650円 |

| 著者 | 柳本新二 |

| 出版社 | 大和書房 |

| 出版日 | 2025年1月 |

また、次の記事では就活生におすすめの本を21冊紹介しています。合わせてご覧ください!

【就活生インタビュー】玉手箱対策、実際どうだった?

就活の中で、玉手箱っていつ頃から意識し始めましたか?

3月のES提出ラッシュが始まったあたりですね。

最初はSPIばかり気にしてたんですけど、「玉手箱受けた?」って友達から聞かれて、「えっ何それ?」って(笑)。そこから急いで対策を始めました。

初めて玉手箱の問題を見た時の印象は?

正直、めちゃくちゃ焦りました。

「表の読み取り」ってこんなに時間制限キツいの!? って思いましたね。計算はそんなに苦手じゃないのに、時間との戦いすぎて何問も落として…。

どんなふうに対策していきましたか?

1日10分でもいいから毎日問題集を解くようにして、スピードに慣れるようにしました。

特に表の読み取りと図表の推論は、慣れるまでが勝負だと思います。あと、解説をちゃんと読むようにして「どう考えれば早く解けるか」を意識してました。

使ってよかった教材や工夫した点があれば教えてください。

問題の形式や出題傾向がわかりやすく整理されている教材を使って、まずは全体像をつかむようにしました。本番に近い形式の練習問題で時間を計って解くようにして、スピード感にも慣れていきましたね。

また、間違えた問題は解説をじっくり読んで、「なぜ間違えたか」を分析するように意識していました。制限時間を設けて取り組むことで、少しずつ本番にも対応できるようになったと思います。

最後に、これから玉手箱を受ける就活生にメッセージをお願いします。

とにかく「慣れ」が大事です。

最初は全然できなくても、毎日少しずつやれば絶対伸びます!焦らず、コツコツ続けてください!

玉手箱に関するよくある質問

玉手箱は多くの就活生が受験するため、事前に気になるポイントや疑問がよく挙がります。ここでは代表的な質問に答えていきます。

Q.玉手箱を練習なしで受けたらどうなりますか?

玉手箱は制限時間が短いため、練習なしだと問題形式に慣れず時間切れになりやすいです。事前に出題パターンを確認しておくことで得点率を大きく上げられます。

Q.玉手箱で落ちた場合、他のタームで再応募できますか?

企業によりますが、多くは同じ年度の再応募は難しい場合が多いです。次の募集タームや翌年の採用で再挑戦できるケースが一般的です。

Q.玉手箱は監視カメラありますか?

自宅受験の場合でも、Webカメラやマイクで監視されるケースがあります。カンニング防止のため、顔認証やカメラ起動を求められる企業もあります。

Q.玉手箱では、電卓を使えますか?

基本的には使用不可とされており、筆算で解くことが求められます。ただし一部企業や形式によっては電卓が許可されることもあるため、事前の指示確認が重要です。

まとめ

この記事を要約すると以下の通りになります。

- 玉手箱は言語問題や計数理解問題、英語、性格適性検査が出題される!

- 玉手箱は短い時間で多くの問題を解く必要がある!

- 玉手箱はしっかり対策をすることで高得点をとれる!

今回の記事では、就活における玉手箱について解説してきました。

ここまで解説してきたように、玉手箱は問題数に対して解答時間がとても短いです。そのため、問題を素早く正確に解く力が求められます。しっかりと対策をしておけば、玉手箱で良い結果を出すことも可能です。

また、玉手箱と同様に対策しなければならないのがSPIです。玉手箱が特殊なのでおざなりになりますが、依然として多くの大手企業の入社試験ではSPIが採用されています。

「SPIの点数があがらない」「効率よくSPIの特典をあげたい」とお悩みの方は、ぜひSPI体験模試を活用してみてください!

SPI体験模試は、本番そっくりの形式でSPIを無料体験できる模擬試験です。10分間で自分の弱点がわかるため、苦手分野に集中した効率的なSPI対策が可能になります。

ぜひ活用してみてください!

人気記事