「もう少しでSPIを受けないといけないのに、対策してない!」と焦りを感じている方も多いのではないでしょうか?

安心してください。SPIは、出題傾向と対策のコツさえ押さえれば、短期間でも十分に得点を伸ばすことができます。

この記事では、今からでも間に合うSPIの勉強法をわかりやすく解説します。

こんな人に読んでほしい

- SPIまで時間がないのにSPIの対策してない人

- SPIを効率よく勉強したい人

- SPIの対策にはどのくらい時間が必要なのか知りたい人

そもそもSPIとは?

SPIとは、リクルートマネジメントソリューションズ社が提供する就職活動において多くの企業が導入している適性検査であり、選考を通過するために避けて通れない重要な試験です。

SPIは学生の「基礎的な学力」と「性格の傾向」を測るもので、足切りや面接の参考資料として使われます。特に、大手企業では一定の点数に達していないとその後の選考に進めないことも多いです。

SPIは企業が求める人材かどうかを見極める“入り口”として使われるため、就活を成功させるには対策が必須のテストだといえるでしょう。

SPIの対策してないってやばい?

結論、SPIの対策してないのはやばいです。本来、SPIは最低30時間、余裕を持って60時間ほどの対策が必要とされています。

SPIの対策をせずに本番を迎えると、足切りで不合格になる可能性が高くなり、エントリーした企業の通過は難しいでしょう。

高学歴でESも高評価だったにもかかわらず、SPIの点数が悪く、先に進めなかったという事例もあります。

SPIは制限時間が短く、計算や読解に慣れていないと解き終わらない問題が多くあります。SPIの対策をしてないままでは、実力を発揮できず、選考のスタートラインにすら立てないかもしれません。

SPIの対策をせずに、受検した先輩の話を聞いてみましょう。

学力には自信があったため、SPI対策を後回しにして、ESや面接の準備にばかり時間を割いていました。対策なしでも大丈夫だと思い込んでいました。

しかし、本番でPCの画面に表示された問題を見て正直焦りました。学校のテストとは違う問題形式に戸惑い、一問に時間をかけすぎてしまいました。特に非言語問題は公式を忘れていたりして、「これってどうやるんだっけ」と解けない問題ばかりでした。気づけば残り時間が短くなってしまい、多くの問題を未回答のまま提出することになりました。結果はもちろん、不合格でした。

ESや面接の準備をしっかりしていたからこそ、SPIの対策をしておけばよかったと後悔しました。

【頻出】SPIでは何が出る?

SPIの対策には最低でも30時間程度必要であり、短期間で全てを対策し切ることは正直不可能です。

ですが、頻出分野とその中でも苦手な分野に絞って勉強すれば、合格ラインの点数を取ることは十分に可能です!

SPIの対策してない人は、まず頻出分野が何かを知り、その後に自分の苦手な分野を確かめましょう。

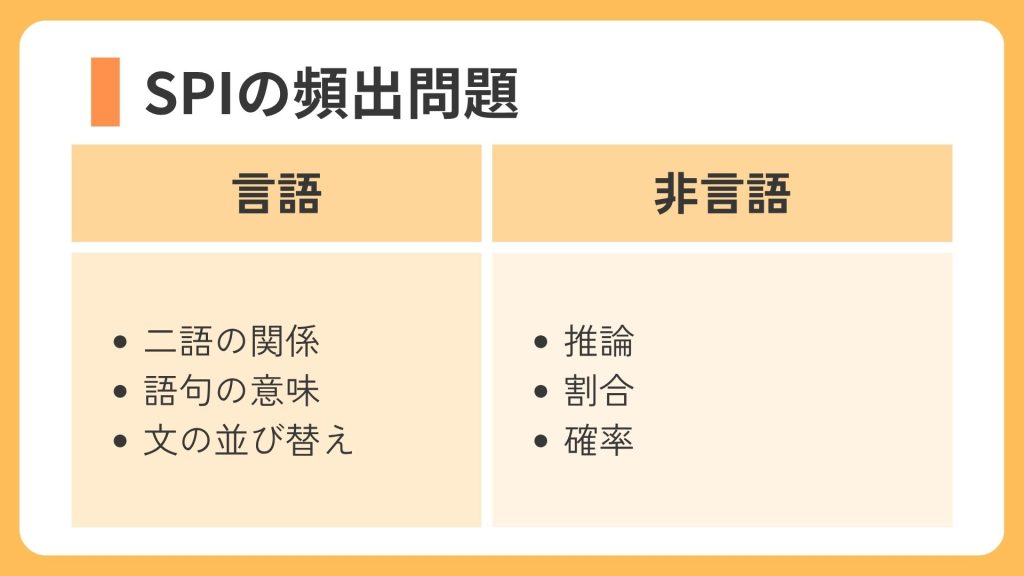

【言語】SPIの頻出分野

言語分野では、語彙力と論理的思考を問う問題が頻出します。

これらの問題は、パターンを覚えれば短時間でできるようになるため、対策してない人も狙うべき分野です。

特に、「二語の関係」「語句の意味(同義語・反義語)」「文の並び替え」は頻出問題を確認しておくだけで、そのまま出ることもあるので、確実に押さえておきましょう。

二語の関係は、ほとんどの場合次の7パターンに分類することができます。次の表を見てパターンを覚えましょう。

| パターン | 関係性 | 具体例 |

|---|---|---|

| 包含 | AがBを含む | スポーツ:テニス (スポーツはテニスを含む |

| 対義語 | AとBは対義語 | 楽観的:悲観的 (楽観的と悲観的は対義語) |

| 役目 | AはBする役目をもつ | 石鹸:洗浄 (石鹸は洗浄するもの) |

| 原料 | AはBから作られる | パン:小麦 (パンは小麦から作られる) |

| 同義語 | AとBは同義語 | 本:書物 (本と書物は同義語) |

| 同列 | AもBも〜の一種 | チーズ:ヨーグルト (チーズもヨーグルトも乳製品の一種) |

| ワンセット | AとBは一緒に使う | 紙:ペン (紙とペンは一緒に使う) |

ここでは、特に頻出の語句167個をリストにまとめました。このリストを覚えればほとんどの言語問題には対応できると思うので、何度も見返して暗記することをおすすめします!

| 語句 | ふりがな | 意味 |

|---|---|---|

| あけすけ | あけすけ | 隠すことなく、包み隠しの無いこと。露骨 |

| あげつらう | あげつらう | 物事のよしあしについて論じ合う、欠点や失言などを言い立てる |

| いみじくも | いみじくも | 適切に、巧みにも |

| おしなべて | おしなべて | 全体にわたって。全て一様に |

| おずおず | おずおず | おそれためらいながら行動するさま。おそるおそる |

| おもむろに | おもむろに | あわてずゆっくり |

| かいがいしい | かいがいしい | 動作がきびきびしていて、手ぎわがよいさま |

| ことほぐ | ことほぐ | 言葉で祝福する。祝いの言葉を述べ幸運を祈る |

| 心もとない | こころもとない | 頼りなく不安なさま |

| ぞんざい | ぞんざい | 物事をいい加減にすること。投げやりなさま |

| たゆたう | たゆたう | ゆらゆらと揺れ動いて定まらない |

| やにわに | やにわに | 突然、いきなり、ただちに |

| 斡旋 | あっせん | 間に入って双方をうまく取りもつこと |

| 委細 | いさい | 細かく詳しいこと |

| 営々 | えいえい | せっせと休みなく励むさま |

| 英断 | えいだん | 思い切りがよく決すること。優れた決断 |

| 英知 | えいち | 深く物事の道理に通じる才知。優れた知恵 |

| 沿革 | えんかく | 物事の移り変わり |

| 過分 | かぶん | 程度や限度を超えたさま |

| 会得 | えとく | 物事の意味、本質などを理解し、自分のものにすること |

| 諫言 | かんげん | 目上の者をいさめること |

| 懐柔 | かいじゅう | 上手く手なずけ従わせる |

| 甘受 | かんじゅ | 甘んじて受けること |

| 看破 | かんぱ | みやぶること |

| 帰順 | きじゅん | 反逆心を改めて、服従する |

| 機知 | きち | その場に応じてとっさに働く鋭い知恵 |

| 気鋭 | きえい | 気力があり、意気込みが鋭いこと |

| 義憤 | ぎふん | 道にはずれたこと、不公平なことに対する怒り |

| 恭順 | きょうじゅん | 命令につつしんで従う態度をとること |

| 金言 | きんげん | 模範となるような優れた格言、言葉 |

| 迎合 | げいごう | 自分の考えを曲げても、他人の意に従って気に入られるようにすること |

| 見識 | けんしき | 物事を正しく判断すること |

| 公算 | こうさん | あることが起こる、実現する見込み |

| 現 | うつつ | この世に現に存在しているもの。現実 |

| 言質 | げんち | あとで証拠となる約束の言葉 |

| 顧慮 | こりょ | 考慮に入れて心遣いをすること |

| 伍する | ごする | 他者と同等の位置に並ぶ。肩を並べる |

| 更迭 | こうてつ | ある職や地位についている人を替えること |

| 困憊 | こんぱい | 困難が続いて疲れ果てること |

| 座視 | ざし | 黙って見ているだけ |

| 惨慄 | さんりつ | 恐ろしさにぞっとすること |

| 再三 | さいさん | 度々、何度も |

| 在野 | ざいや | 民間の人(公職に就いていない人) |

| 斯界 | しかい | この分野、この社会 |

| 識見 | しきけん | 物事に正しい判断を下す力、優れた意見 |

| 私淑 | ししゅく | 密かにある人を師と仰ぎ、模範として学ぶこと |

| 至言 | しげん | いかにも正しいところを言い当てている言葉 |

| 悉皆 | しっかい | 残らず全て |

| 釈然 | しゃくぜん | 疑いや恨みなどが消えて心が晴れ晴れするさま |

| 殊勝 | しゅしょう | 心がけや行動が感心なさま。けなげ。 |

| 出色 | しゅっしょく | 他より特に優れていること |

| 承服 | しょうふく | 納得した上で従うこと |

| 消長 | しょうちょう | 勢いが衰えたり盛んになったりすること |

| 焦眉 | しょうび | 火が眉に迫るように、危険が迫っていることのたとえ |

| 進言 | しんげん | 上の者に意見を申し述べること |

| 専横 | せんおう | 好き勝手に振る舞うこと |

| 垂涎 | すいぜん | あるものを手に入れたいと熱望すること |

| 崇高 | すうこう | 気高く尊いさま |

| 趨勢 | すうせい | ある方向へと動く勢い。社会全体の流れ |

| 脆弱 | ぜいじゃく | もろくて弱いこと |

| 席巻 | せっけん | 激しい勢いで自分の勢力範囲を広げること |

| 折衷 | せっちゅう | それぞれに良いところがあるものを一つに合わせること |

| 漸次 | ぜんじ | 次第に。だんだん |

| 漸進 | ぜんしん | 順を追ってだんだんに進むこと |

| 参画 | さんかく | 企てや事業の計画に加わること |

| 逡巡 | しゅんじゅん | 決心がつかずためらうこと |

| 造詣 | ぞうけい | ある分野に関する深い知識や優れた技量 |

| 早晩 | そうばん | 遅かれ早かれ |

| 尊大 | そんだい | 人を見下したような偉そうな態度をとること |

| 打診 | だしん | 相手の意向を確かめるために様子を見ること |

| 泰然 | たいぜん | 落ち着いていて物事に動じない様子 |

| 担勇 | たんゆう | ものに動じない勇気があること |

| 断腸 | だんちょう | 腹わたがちぎれるほど、非常につらく悲しいこと |

| 鳥瞰 | ちょうかん | 高い所から広範囲を見下ろすこと |

| 直言 | ちょくげん | 自分の考えを遠慮せずに言うこと |

| 逓減 | ていげん | 次第に減ること(だんだんに減らすこと) |

| 伝播 | でんぱ | 広く伝わること |

| 吐露 | とろ | 心の中を包み隠さずに打ち明けること |

| 透徹 | とうてつ | 澄んで濁りのないこと。筋道がはっきり通っていること |

| 陶治 | とうや | 才能や能力を円満に育てること(人を育成すること) |

| 督励 | とくれい | 監督し励ますこと |

| 反目 | はんもく | 仲が悪く、対立すること |

| 卑近 | ひきん | 手近でありふれていること |

| 披瀝 | ひれき | 心の中の考えを包み隠さず打ち明けること |

| 比肩 | ひけん | 肩を並べること。同等であること |

| 罷免 | ひめん | 職を辞めさせること |

| 謬見 | びゅうけん | 間違った考えや見解 |

| 標榜 | ひょうぼう | 主義・主張などを公然と表すこと |

| 不憫 | ふびん | かわいそうで哀れなこと |

| 吹聴 | ふいちょう | 言いふらすこと |

| 符合 | ふごう | 完全に一致すること |

| 腐心 | ふしん | ある事を成し遂げようと心を悩ますこと |

| 粉飾 | ふんしょく | 飾り立ててうわべを立派に見せること |

| 法外 | ほうがい | 程度がひどすぎること(常識を超えているさま) |

| 躍如 | やくじょ | 生き生きと現れているさま |

| 雄飛 | ゆうひ | 勇ましく盛んに活動すること |

| 落伍 | らくご | 仲間や集団から遅れ、ついて行けなくなること |

| 流布 | るふ | 世間に広まること |

| 励行 | れいこう | 決めたことを努力して実行すること |

| 憐憫 | れんびん | 不憫に思うこと。哀れみの気持ち |

| 狼狽 | ろうばい | うろたえ騒ぐこと。あわてふためくこと |

| 老成 | ろうせい | 経験を積んで熟達すること |

| 傀儡 | かいらい | 操り人形。他人の手先となって使われる者 |

| 僭越 | せんえつ | 身分や資格を超えて出過ぎたことをすること |

| 呵責 | かしゃく | 厳しくとがめ責めること |

| 奸智 | かんち | ずる賢い知恵 |

| 已然 | いぜん | 既に起こっていること |

| 背反 | はいはん | 道理に背くこと |

| 忖度 | そんたく | 相手の心中をおしはかって配慮すること |

| 慟哭 | どうこく | 声をあげて激しく泣くこと |

| 昵懇 | じっこん | 間柄が親しいこと |

| 杞憂 | きゆう | 心配しなくてよいことをあれこれ心配すること |

| 桎梏 | しっこく | 人々を手かせ足かせのように縛るもの(自由を束縛するもの) |

| 狡猾 | こうかつ | 悪賢いこと |

| 詭弁 | きべん | 道理に合わないこじつけの議論 |

| 軋轢 | あつれき | 仲が悪くなること。争いが生じること |

| 邂逅 | かいこう | 思いがけなく出会うこと |

| 闊達 | かったつ | 小さなことにこだわらず心のまま行動するさま |

| 忍従 | にんじゅう | 耐え忍んで、言われるままに従うこと |

| 弁駁 | べんばく | 他人の説の誤りを論じて言い破ること |

| 落成 | らくせい | 建築物が出来上がること |

| 感服 | かんぷく | 深く感心して尊敬の気持ちを抱くこと |

| 折半 | せっぱん | 半分に分けること |

| 英気 | えいき | 優れた才気。いきいきと働こうとする気力 |

| 拮抗 | きっこう | 力が拮抗し、互いに優劣がないこと |

| 進取 | しんしゅ | 自ら進んで物事に取り組むこと |

| 溜飲 | りゅういん | 胸のつかえが下がり気分がすっとすること(「溜飲が下がる」の形で用いる) |

| 猜疑 | さいぎ | 人をねたみ疑うこと |

| 器量 | きりょう | 才能や人徳 |

| 領袖 | りょうしゅう | 人々を率いる長(指導者)となる人物 |

| 変節 | へんせつ | 主義や信念を変えること |

| 寡少 | かしょう | 非常に少ないこと |

| 多寡 | たか | 多いか少ないか、その量の程度 |

| 健気 | けなげ | けなげで感心なさま |

| 流転 | るてん | 次々に移り変わること |

| 煩瑣 | はんさ | 細々として煩わしいこと |

| 寡聞 | かぶん | 知識が浅く、見聞が狭いこと |

| 敷延 | ふえん | 意味や趣旨を押し広げて説明すること(詳しく述べること) |

| 機略 | きりゃく | 状況に応じた巧みな策略 |

| 遁走 | とんそう | 逃げ出すこと |

| 割愛 | かつあい | 惜しいと思いながら手放すこと |

| 瀟洒 | しょうしゃ | すっきりと洗練されているさま |

| 耽読 | たんどく | 書物を夢中になって読みふけること |

| 齟齬 | そご | 物事が食い違うこと |

| 跋扈 | ばっこ | 好ましくないものがのさばること |

| 暁通 | ぎょうつう | すみずみまで知り尽くしていること |

| 佳境 | かきょう | 最もおもしろい場面や状態 |

| 瓦解 | がかい | 一部の崩れから全体が壊れてしまうこと |

| 跳梁 | ちょうりょう | はね回ること。好ましくないものがのさばりはびこること |

| 絶大 | ぜつだい | 極めて大きいこと |

| 予見 | よけん | 事が起こる前にあらかじめ見通すこと |

| 徒食 | としょく | 働かずにぶらぶら暮らすこと |

| 稀有 | けう | めったにないこと |

| 忌憚 | きたん | 遠慮すること |

| 不為 | ふため | ためにならないこと |

| 無粋 | ぶすい | 野暮なこと |

| 斟酌 | しんしゃく | 相手の事情や心情をくみ取って配慮すること |

| 無稽 | むけい | 根拠がなく現実味がないこと |

| 右筆 | ゆうひつ | 代筆する人 |

| 一興 | いっきょう | ちょっとしたお楽しみ |

| 幇間 | ほうかん | 座敷で客を楽しませる男性芸人(太鼓持ち) |

| 盤石 | ばんじゃく | 非常に安定しているさま |

| 欣快 | きんかい | 非常に喜ばしいこと |

| 矜持 | きょうじ | 自信と誇り |

| 蚕食 | さんしょく | 徐々に領域を侵略すること |

| 回視 | かいし | 振り返って見ること |

| 蒙昧 | もうまい | 知識がなく道理に暗いこと |

【非言語】SPIの頻出分野

非言語分野でよく出るのは、「推論」「割合」「確率」です。

これらは、公式を知っているかどうかが直接点数に影響します。初見では解くのが難しくても、一度解き方を覚えれば応用が利く問題が多いです。

特に、「推論」は多くの企業で出題される頻出中の頻出分野であり、ここを捨てるのは非常にもったいないです。

以下の記事で推論について徹底解説しているので、ぜひご覧ください。

基本的な公式については、以下にまとめたので参考にしてください。

| カテゴリー | 項目 | 式 |

|---|---|---|

| 速さ・時間・距離 | 速さ | 速さ = 距離 ÷ 時間 |

| 速さ・時間・距離 | 時間 | 時間 = 距離 ÷ 速さ |

| 速さ・時間・距離 | 距離 | 距離 = 速さ × 時間 |

| 割合・比 | 割合 | 割合 = 比べる量 ÷ 元の量 |

| 割合・比 | 比べる量 | 比べる量 = 元の量 × 割合 |

| 割合・比 | 元の量 | 元の量 = 比べる量 ÷ 割合 |

| 割合・比 | 比の関係 | a : b = A : B |

| 割合・比 | 内項と外項の関係 | 内項の積 = 外項の積(b×A=a×B) |

| 確率 | 確率 | 確率 = 望ましい結果の数 ÷ 全ての結果の数 |

| 場合の数(順列・組み合わせ) | 順列 | 順列 = nPr |

| 場合の数(順列・組み合わせ) | 組み合わせ | 組み合わせ = nCr |

| 集合 | 2つの集合 | |A∪B| = |A| + |B| − |A∩B| |

| 集合 | 3つの集合 | |A∪B∪C| = |A| + |B| + |C| − |A∩B| − |B∩C| − |C∩A| + |A∩B∩C| |

| 料金 | 総額 | 単価 × 数量 = 総額 |

| 損益算 | 原価 | 原価 = 仕入れにかかった金額 |

| 損益算 | 売価 | 売価 = 売った金額(原価+利益) |

| 損益算 | 利益 | 利益 = 売価 − 原価 |

| 損益算 | 損失 | 損失 = 原価 − 売価 |

| 損益算 | 利益率 | 利益率 = 利益 ÷ 原価 × 100 |

| 損益算 | 損失率 | 損失率 = 損失 ÷ 原価 × 100 |

| 仕事算 | 仕事量 | 仕事量 = 仕事率 × 時間 |

| 仕事算 | 1時間あたりの仕事率 | 1時間あたりの仕事率 = 1 ÷ 作業時間 |

| 分割払い | 総支払額(利息あり) | 総支払額(利息あり) = 商品価格+利息 |

| 分割払い | 利息 | 利息 = 商品価格 × 年利率 × 支払期間 |

| 分割払い | 月々の支払額(利息なし) | 月々の支払額(利息なし) = 総額 ÷ 支払回数 |

| 分割払い | 月々の支払額(利息あり) | 月々の支払額(利息あり) = 総支払額 ÷ 支払回数 |

SPIの対策してない人向けの勉強プラン

「SPIの対策してないから無理だ…」と諦めるのはまだ早いです。

SPIは出題される問題に決まったパターンがあるので、そのパターンを押さえれば短期間でも対策が可能です!

残りの期間別にSPIの対策の仕方をまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね。

SPIまで残り1週間の人

出題傾向と苦手分野の把握

模擬テストを受けて、そもそもSPIがどのような問題か、そして自分の現状を把握しましょう。

自分の解けない問題を見つけ、その問題に注力しましょう。

模擬テストを受けるなら、手軽に受けられるSPI体験模試がおすすめです。無料で10問受けることができ、解答や点数まで知ることができます。

現状把握のために、一度受けてみましょう。

頻出問題の暗記

この3日間はとにかく頻出の問題を解けるようになることに費やしましょう。

言語であれば、語彙や文法、二語関係が頻出です。非言語であれば、割合や損益算、順列・確率、推論などです。

SPIの言語・非言語それぞれについて詳しく解説している記事を載せるので、そちらも合わせて見てくださいね。

SPIの言語については、以下で詳しく解説しています。

SPIの非言語については、以下で詳しく解説しています。

時間を測って問題を解く

頻出問題をつかめてきたら、時間を測って時間内に解けるようになりましょう。

SPIでよくあるミスが時間不足です。時間内に解けるように練習から時間を測っておきましょう。

本番同様の形式で繰り返し解く

本番直前まできたら、本番で焦らないように本番と同じ形式で繰り返し問題を解きましょう。

実践形式で解き、いかに本番の形に慣れるかが勝敗を分けます。

SPIまで残り3日間の人

苦手分野の把握

SPIまで3日間しかない人は苦手が何かを押さえ、苦手だけに絞って対策しましょう。

SPIの模擬テストを受け、自分が苦手とする問題がどのようなものか見つけましょう。

模擬テストを受けるなら、手軽に受けられるSPI体験模試がおすすめです。無料で10問受けることができ、解答や点数まで知ることができます。

現状把握のために、一度受けてみましょう。

苦手克服

全てを対策する時間はないので、頻出の問題の中で自分が苦手とするものに絞って対策しましょう。

基礎的な問題は絶対に解けるようにしておけば、ある程度の点数は見込めます。

本番同様の形式で繰り返し解く

最後の日はとにかくSPIに慣れるようにたくさん解きましょう。

時間も計測しながら実践形式で解き、本番の形に慣れましょう。

SPIまで残り1日の人

SPI本番まで、残り1日しかないという人は正直、全部を対策している時間はありません。

よく出る公式や頻出語句だけに絞って、対策しましょう。応用問題のような難しい問題は潔く捨て、基礎的な問題を確実に解けるようにしましょう。

以下の記事で、SPIでよく出る公式について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

よく出る語句については、以下の記事で一覧として紹介しているのでぜひご覧ください。

まとめ

この記事をまとめると以下のようになります。

- SPIに対策は必須

- 苦手分野を集中的に対策することで点数アップ!

- 時間も意識して対策すべき

SPIはしっかりと対策すれば必ず解けるようになります。

今回紹介したことを押さえて、SPI本番でしっかり点数を取れるようになりましょう。

人気記事