企業を深く理解する「企業分析」は、就活や転職活動に欠かせないステップです。

しかし、「どうやって分析すれば良いの?」「そもそもどうやって調べるの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そんなときに役立つのが、企業分析のやり方を学べる本です。

この記事では、企業分析の重要性や本を使った企業分析のやり方、企業分析におすすめの本を紹介します。選考に自信を持って臨むためにも、ぜひ活用してみてください。

こんな人に読んで欲しい!

- 企業分析におすすめの本を知りたい方

- 本を使った企業分析のやり方を知りたい方

- 企業分析のやり方が不安な方

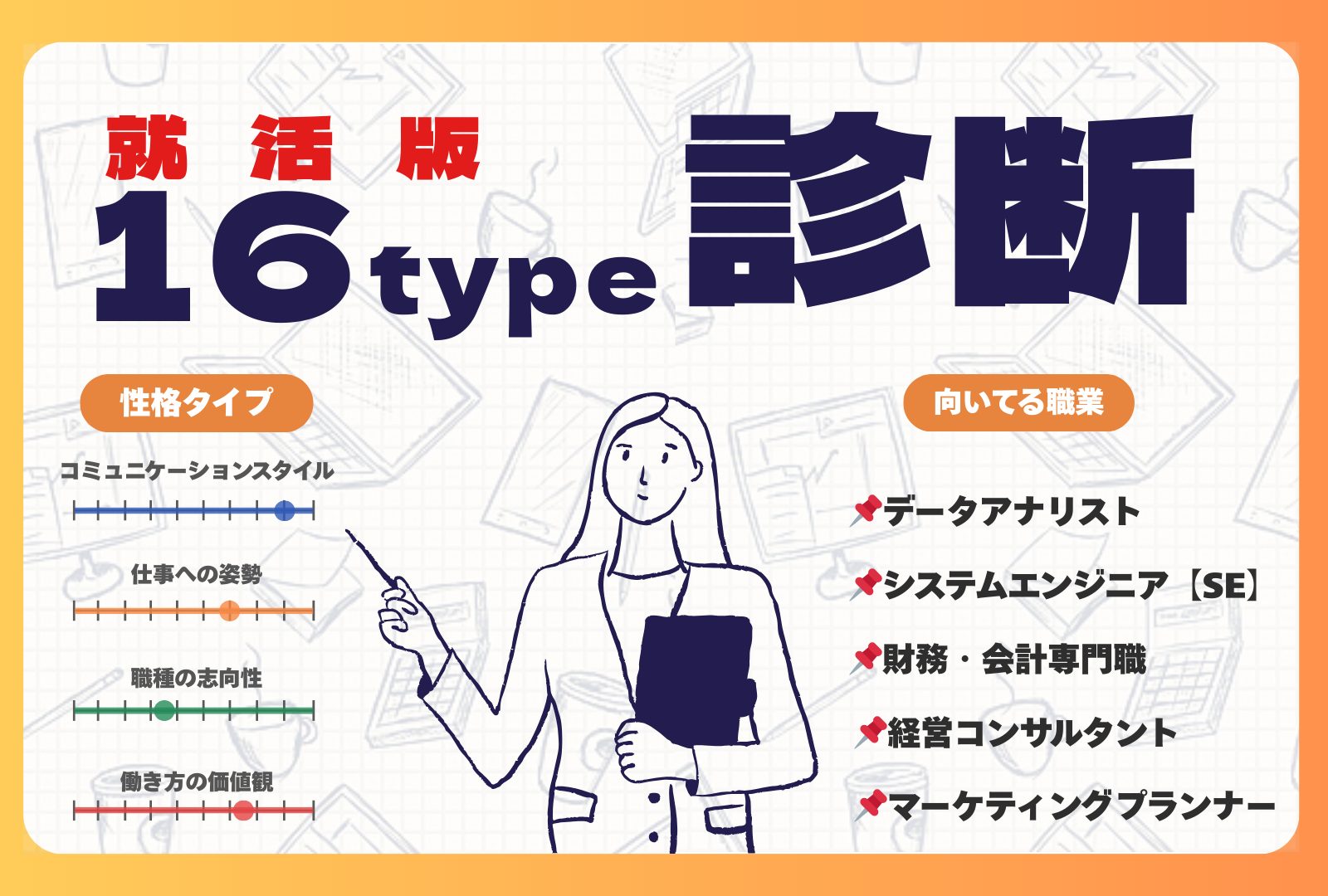

自分に合った仕事がわからない……そんな人にこそ「就活版16type診断」がおすすめです!

就活版16type診断では、いくつかの質問に答えるだけで、あなたの性格・価値観・働き方のスタイルを可視化し、自分に向いている職業タイプを知ることができます。

診断結果をもとにすれば、志望企業の選び方や面接対策もグッと進めやすくなります。

「自分に合った仕事が何かわからないまま就活が進んでしまっている……」

「長期インターンやバイト選びでモヤモヤしている……」

そんな方は、まずは気軽に就活版16type診断を受けてみてください!

たった数分で、あなたの強みや価値観を整理するヒントが見つかるはずです。

就活版16type診断を利用するにはこちらをクリック

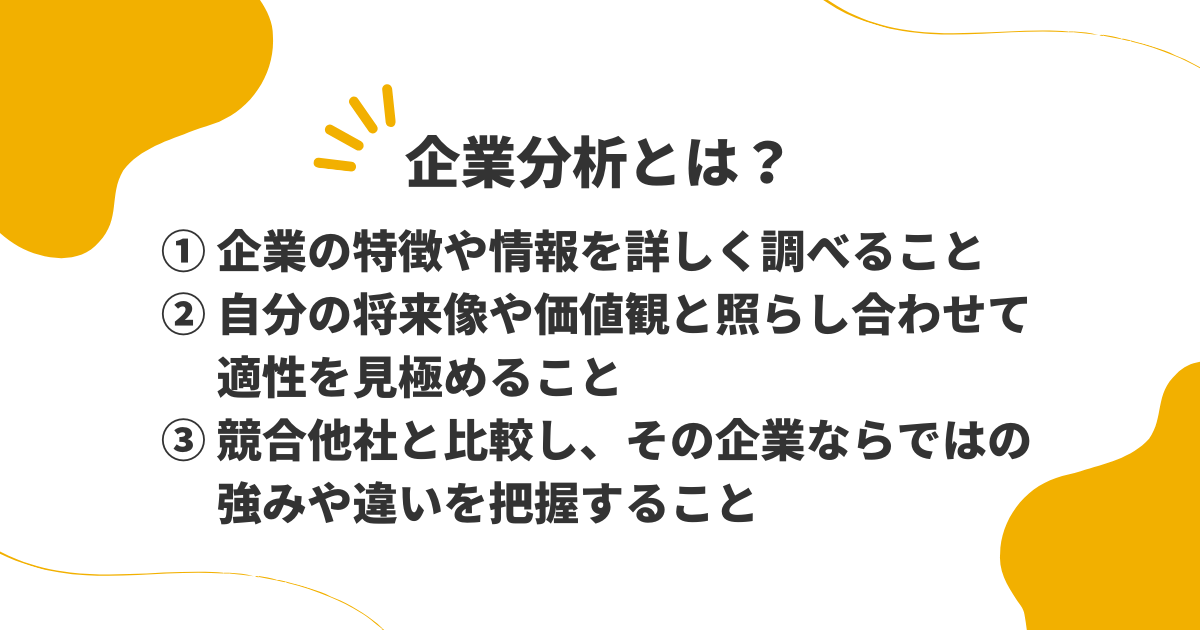

そもそも企業分析とは

そもそも企業分析とはどういったものなのでしょうか。

企業分析とは、企業の特徴や情報について詳しく調べることです。企業分析をすることで、その企業が本当に自分に合っているかを見極めることができます。

また、競合他社と比較することで、その企業ならではの強みや違いも明確になります。

企業分析はなぜ重要?

では、なぜ企業分析は重要なのでしょうか。企業分析を行うと、以下のような3つのメリットがあります。

- どの企業の選考を受けるか判断できる

- 具体的な志望動機を構築することができる

- 入社後のミスマッチを少なくすることができる

このように、企業分析は選考対策だけでなく、将来の働き方や満足度にも大きく関わって来るため重要です。

もっと詳しく知りたい方は、次の記事で解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。

企業分析と業界分析の違いとは

企業分析と業界分析は、どちらも就活に欠かせない大切な準備ですが、目的と視点が異なります。

企業分析は、「この会社はどんな事業をしているのか」「競合他社と比べてどんな強みや特徴があるのか」といった、1社にフォーカスして深く掘り下げるものです。

たとえば博報堂を企業分析するなら、「生活者発想」という独自の強みや、クリエイティブ領域での高い評価などに注目し、自分の価値観ややりたいことと合っているかを見極めます。

一方、業界分析は、志望する企業が属する業界全体を俯瞰して理解するものです。

たとえば広告業界を業界分析するなら、テレビ広告からWeb広告へのシフトといった業界全体の流れや、コンサルティング領域に進出する動きなどを把握します。これにより、「広告業界の中で博報堂はどんなポジションにいるのか」「電通やADKと比べた特徴は何か」といった理解が得られるでしょう。

この2つをあわせて行うことで、企業に対する理解がぐっと深まり、説得力のある志望理由や自己PRにつなげることができます。

【10選】企業分析におすすめの本

ここからは、企業分析におすすめの本を10冊厳選してご紹介します!

就職四季報 総合版(東洋経済新報社)

企業分析におすすめなのが四季報です。これは企業分析をする上で定番の本となっています。

業種や規模を問わず幅広い企業情報を網羅しており、企業分析の入口として最適です。

「どんな会社が自分に合っているの?」という学生の不安に応える形で、採用実績校や平均年収、離職率など、気になる数字を一目でチェックできます。

比較しながら志望企業を選びたい人におすすめです。

| 価格 | 2,310円 |

| 著者 | 東洋経済新報社 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| 出版日 | 2024年11月 |

就職四季報 優良・中堅企業版(東洋経済新報社)

大手ばかりじゃない、優良な中堅企業の魅力が詰まった一冊です。

「知名度は低いけど、働きやすくて将来性がある会社を知りたい」そんな就活生にピッタリ。

安定性や福利厚生、働き方などリアルな企業情報を丁寧にまとめており、隠れたホワイト企業に出会えるかもしれません。

| 価格 | 2,310円 |

| 著者 | 東洋経済新報社 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| 出版日 | 2024年11月 |

就職四季報 女子版(東洋経済新報社)

女性のキャリアに寄り添った情報が満載の特化型四季報。

「女性が活躍できる会社ってどこ?」という就活生の声に応え、育休取得率や女性管理職比率、平均残業時間などを比較できるのが魅力です。

ライフイベントを見据えながら働き方を考えたい方におすすめ。

| 価格 | 2,310円 |

| 著者 | 東洋経済新報社 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| 出版日 | 2023年11月 |

こんな会社で働きたい SDGs編(クロスメディア・パブリッシング)

SDGsに本気で取り組む企業を紹介する、未来志向の就活本。

「社会貢献性の高い仕事がしたい」「環境や人権に配慮した会社に入りたい」そんな価値観を大切にする人に最適です。

掲載企業の取り組み事例も豊富で、自分の想いと企業のビジョンを重ねながら就活を進められます。

| 価格 | 1,628円 |

| 著者 | クロスメディアHR総合研究所 |

| 出版社 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |

| 出版日 | 2021年4月 |

1社15分で本質をつかむ プロの企業分析

プロの視点から「企業の強み・弱み」「成長性」を見抜く方法を教えてくれる一冊です。

「限られた時間で企業研究を深めたい」就活生におすすめです。

財務諸表やIR情報など難しい情報をどう読み解けばよいかも解説されており、企業の中身を見極める力が身につきます。

| 価格 | 1,848円 |

| 著者 | クロスメディアHR総合研究所 |

| 出版社 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |

| 出版日 | 2021年4月 |

ビジネスエリートが実践している 教養としての企業分析

就活を越えて、社会人として必要な教養が身につく本格派の企業分析の対策本です。

「就活のためだけでなく、ビジネス全体の視点を身につけたい」人にぴったりです。企業の仕組みや経済の動きといった広い視野を養いながら、論理的に企業を分析する力を鍛えることができます。

| 価格 | 1,705円 |

| 著者 | 田宮 寛之 |

| 出版社 | 自由国民社 |

| 出版日 | 2023年4月 |

現代日本の企業分析―企業の実態を知る方法

企業を取り巻くリアルな現場を多面的に知りたいならこの一冊が一番です。

「数字だけでは見えない、企業の実情を知りたい」人におすすめです。労働環境や経営課題、働く人の価値観など、多角的な切り口から企業の内面に迫ります。

| 価格 | 2,420円 |

| 著者 | 企業分析研究会 |

| 出版社 | 新日本出版社 |

| 出版日 | 2018年3月 |

イチから学ぶ企業研究―大学生の企業分析入門―

初心者でも安心して読める、就活スタート層にぴったりの入門書です。

「企業分析ってどう始めたらいいの?」と悩んでいる人に寄り添い、基礎的な調べ方から活用方法まで、丁寧にレクチャーしてくれます。

図解も豊富でサクサク読み進められるのが魅力です。

| 価格 | 1,705円 |

| 著者 | 小野 正人 |

| 出版社 | 創成社 |

| 出版日 | 2022年6月 |

企業分析シナリオ

実践で使える企業分析をシナリオ形式で学べる1冊です。

企業をどう分類して、どこに注目すべきか、ストーリーを追いながら理解できます。「なんとなく分析してたけど、正しいやり方を身につけたい」という人におすすめです。

| 価格 | 1,705円 |

| 著者 | 西山 茂 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| 出版日 | 2006年10月 |

グロービスMBAアカウンティング

企業分析に欠かせない会計リテラシーを身につけたいならこの一冊がおすすめです。

会計や財務の基礎知識を、ビジネス事例を交えながら学べるため、数字に苦手意識がある人でも安心して読み進められます。

ROA・ROEなどの指標を使った分析力も鍛えられます。

| 価格 | 3,410円 |

| 著者 | グロービス経営大学院 |

| 出版社 | ダイヤモンド社 |

| 出版日 | 2022年9月 |

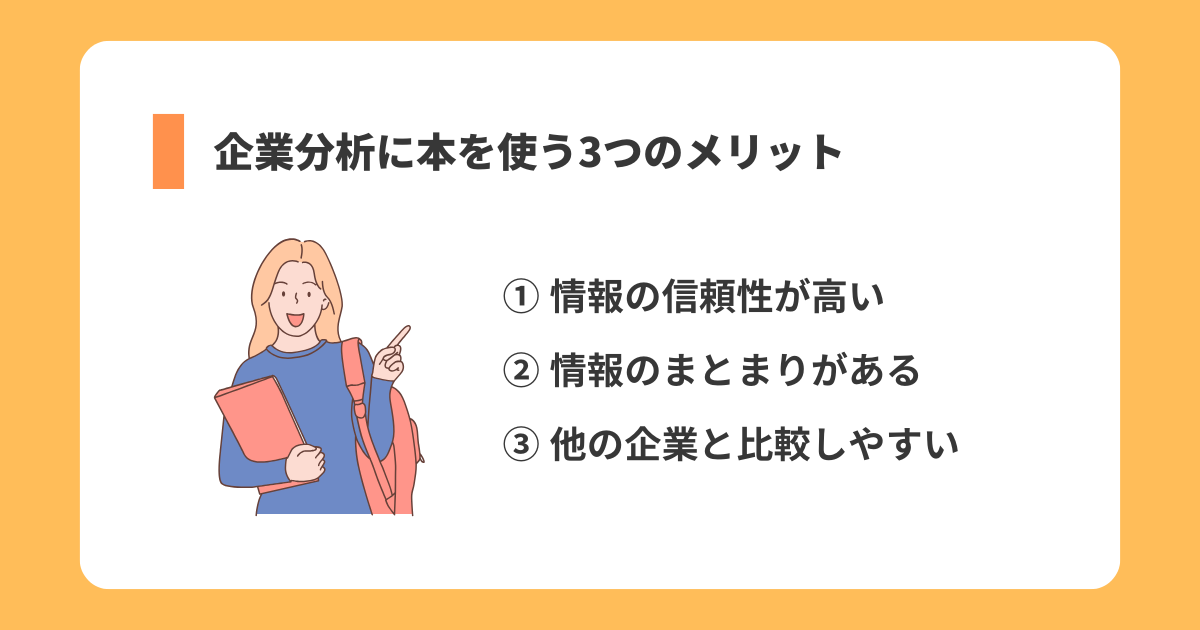

企業分析に本を使う3つのメリット

今ではネットで手軽に企業情報を集められる時代ですが、実は本だからこそ得られるメリットも存在します。

ここからは、「ネットにはない、本だけの企業分析メリット」を3つご紹介します!

情報の信頼性が高い

企業分析に本を使うメリット1つ目は、情報の信頼性が高いことです。

ネットの情報は便利な反面、断片的だったり、信頼性に欠けたりすることも少なくありません。

一方、書籍は出版社の編集や監修が入っているため、ネットに比べて誤情報が少なく、安心して参考にできます。特に『就職四季報』や『業界地図』のような企業発行の定番本は、膨大な企業データをもとに丁寧に編集されています。

信頼できる情報をもとに志望動機を作ったり企業選びを行うことで、面接やESでも説得力のある内容を伝えることができるようになるでしょう。

情報のまとまりがある

企業分析に本を使うメリット2つ目は、情報のまとまりがあるからです。

企業分析の本の多くは、事業内容・売上・業績推移・働き方・選考情報などを1社ごとに整理して掲載しています。そのため、バラバラに情報収集する手間が省け、企業の全体像を効率よくつかむことができます。

また、就活の初期段階では、どこを見ればいいか迷いがちですが、本なら重要な情報が一覧化されていて便利です。複数の企業を同時に見比べたいときにも、情報の構成が統一されているのでスムーズに読み進められるでしょう。

他の企業と比較しやすい

企業分析に本を使うメリット3つ目は、他の企業と比較しやすいからです。

本は同じフォーマットで多数の企業情報がまとめられているため、横並びで比較しやすいです。たとえば、同じ業界内での売上規模や平均年収、離職率などを一覧で確認することで、志望企業の立ち位置が明確になります。

また、四季報などでは業界別に分類されているため、興味のある分野の企業をまとめてチェックすることも可能です。「この企業はどんな特徴があるのか?」を他社と比較する視点が身につくことで、より具体的な志望動機作成にもつながります。

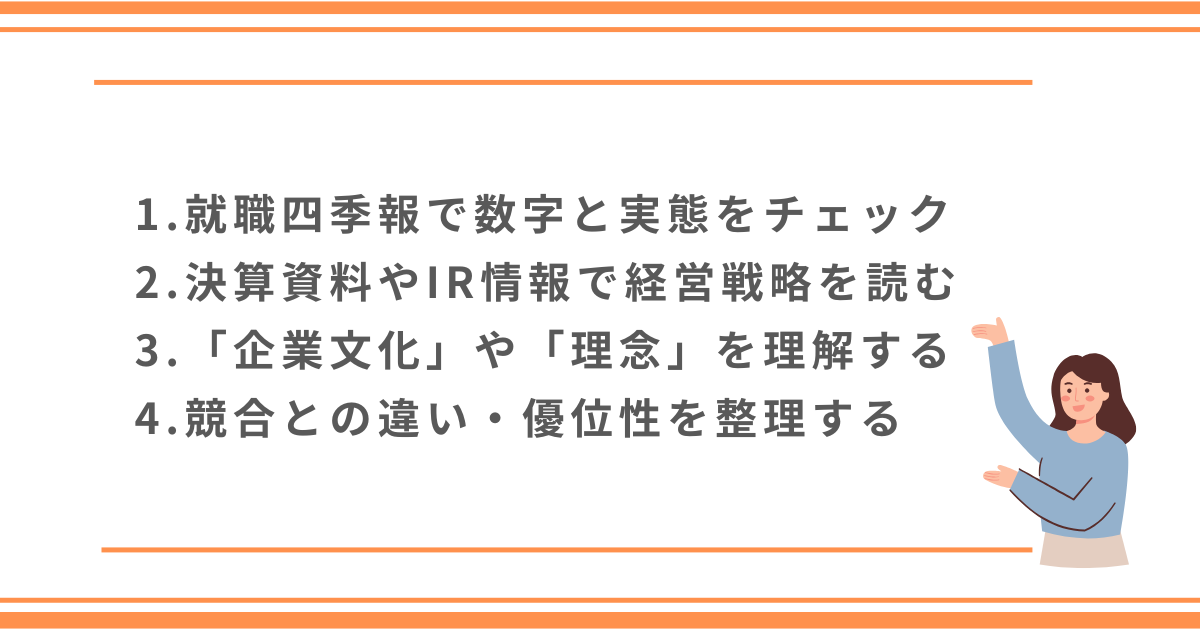

企業分析のやり方|本を使った進め方

ここからは、本を使った企業分析のやり方について解説していきます。

① 就職四季報で数字と実態をチェック

企業分析の第一歩として活用したいのが『就職四季報』です。

掲載されているのは、採用人数・平均年収・残業時間・離職率・選考フローなど、応募前に知っておきたい客観的なデータが多いです。

そのため企業の実態を数字で把握することができ、「この企業は本当に自分に合っているのか?」という判断材料になります。志望動機や企業選びに迷っている就活生にとって、信頼性の高い統一フォーマットで多くの企業を比較できる点も大きな魅力です。

そのため、まずは就職四季報で数字と実態をチェックしましょう。

② 決算資料やIR情報で経営戦略を読む

企業の将来性や成長性を見極めるために、決算資料やIR情報をチェックして経営戦略を読みましょう。

上場企業であれば、IRサイトで事業戦略・業績の推移・中期経営計画などを確認できます。これにより、数字だけでなく「企業がどこを目指しているのか」が読み取れます。

さらに、IR情報は経営層のメッセージも含まれていることが多く、企業理念や方針を理解するのにも役立ちます。就活の面接で「将来のビジョンに共感した」という志望動機を話すことができれば、きっと好印象を与えられるはずです。

③ 「企業文化」や「理念」を理解する

四季報やIRだけでは見えにくいのが、「企業文化」や「職場の雰囲気」といった企業の中身です。

そうした部分は、企業研究に特化した本やOB・OGの体験談が掲載されている書籍から読み取るのが有効です。たとえば、「挑戦を重視する文化なのか」「安定を大切にしているのか」など、企業ごとの価値観の違いを把握することで、入社後のミスマッチも減らせます。

自分の性格や価値観と合う企業を選ぶには、こうした中身の分析がカギです。

④ 競合との違い・優位性を整理する

志望動機を深めるためには、その企業ならではの特徴を理解する必要があります。

本では同じ業界内の競合企業との比較がしやすく、どこに強みや独自性があるのかを把握するのに役立ちます。

たとえば、A社は商品力が強く、B社は顧客対応に定評がある、というように視点を整理することで、「なぜこの企業なのか?」という問いに説得力のある答えを用意できるようになります。

特に志望度が高い企業については、必ず本で競合との違いや優位性の整理を行いましょう。

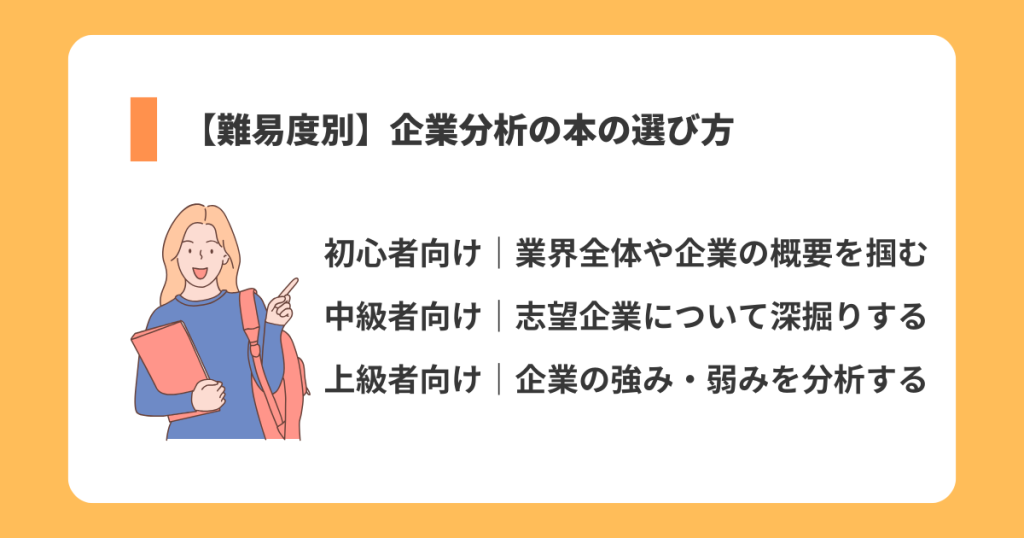

【難易度別】企業分析の本の選び方

ここからは企業分析の本の選び方を「初心者向け」「中級者向け」「上級者向け」の3パターンに分けて解説していきます。

初心者向け|業界全体や企業の概要を掴む

企業分析を始めたばかりの段階では、まず業界全体の構造や企業の基本情報を広く掴むことが大切です。

『就職四季報 総合版』や『業界地図』を活用すると、業界の規模・市場動向・主要企業の立ち位置が一目でわかります。

例えば、「チームで協力しながら成果を出したい」という人なら広告業界、「安定した環境で着実にキャリアを積みたい」という人ならインフラ業界など、自分の働き方イメージに合う業界を探すための手がかりになります。

さらに、各企業の採用実績、平均年収、社風の概要もまとまっているため、気になる会社を比較検討する“第一歩”として非常に役立ちます。

中級者向け|志望企業について深掘りする

志望したい企業がある程度絞れてきたら、次はその企業を深堀りして理解を深める段階です。

このときは『1社15分で本質をつかむ プロの企業分析』や『イチから学ぶ企業研究』などを活用して、具体的にビジネスモデル、戦略、成長性や課題を調べていきます。

たとえば、「ビジネスモデル=どんな商品・サービスで売上を作っているか」「戦略=今後どの分野に力を入れようとしているか」「成長性=市場が拡大しているか」「課題=ライバルと比べて弱い点はどこか」など、選考で突っ込まれるポイントを押さえておくイメージです。

この深堀りをすることで、志望動機の具体性や面接での説得力が格段にアップします!

上級者向け|企業の強み・弱みを分析する

企業分析を本気でやりたい上級者は、企業の強みや弱みを詳細に分析しましょう。

例えば、『企業分析シナリオ』や『グロービスMBAアカウンティング』などを活用し、財務指標(ROEやROAなど)や事業別の収益性、過去の戦略転換などを読み解くことをおすすめします。

また、競合他社と比較したときの優位性やリスク要因も整理しておくことで、面接で一歩先の視点から話せるようになります。単なる情報収集にとどまらず、自分の言葉で「この会社が良い理由」を語れると、面接官に良い印象を残せるに違いありません。

本だけで企業分析を終わらせないようにしよう!

本で企業分析が出来たからといって満足してはいけません。本を使うのはあくまで一手段です。本を使った後の次の行動がとても大切です。

就活のプロに相談する

企業分析を進めるうえで、本やネットの情報だけでは見えてこない部分もあります。たとえば、「自分に合う企業はどこなのか」「面接で何をアピールすべきか」といった悩みは、情報だけでは解決しにくいものです。

そんな時は、キャリアアドバイザーなどの就活支援のプロに相談してみましょう。自分の性格や価値観をふまえて、企業選びや志望動機の整理を手伝ってくれるほか、企業ごとの選考対策や過去の傾向に基づいたアドバイスも受けられます。

「どこに相談したらいいかわからない…」という方には、ココシロインターンの就活相談がおすすめです。オンラインで1対1、しかも無料で相談できるため、気軽に利用できるのが魅力です。

1人で悩まず、プロの力を借りて効率的に企業研究を進めてみてください。

OB・OG訪問でリアルを知る

企業分析において本やWebサイトから得られる情報は重要ですが、それだけでは見えてこない部分もあります。たとえば、社内の雰囲気、実際の働き方、上司や先輩との距離感、残業や有給取得の実情などは、公式な資料にはなかなか載っていません。

そこで役立つのがOB・OG訪問です。実際にその企業で働く(または働いていた)人の声を聞くことで、自分に合った職場かどうかを見極めるヒントが得られます。

知り合いにOB・OGがいない場合は、「Matcher」や「ビズリーチ・キャンパス」などの就活マッチングサービスを利用するのもおすすめです。本では得られない“生の情報”を、自分の目と耳で確かめてみましょう。

実際にエントリーして企業説明会に参加する

企業分析を深めるには、実際にエントリーして企業説明会に参加してみるのも効果的です。

ただし、説明会では企業側が自社の魅力を伝える場であるため、基本的にはポジティブな情報が中心になります。「残業は少なめ」「風通しが良い」といった話も、すべてを鵜呑みにせず、慎重に受け止めることが大切です。

説明会は企業分析の第一歩として有効なので、気になる企業があればまずは参加してみると良いでしょう。

まとめ

この記事を要約すると以下の通りになります。

- 本は情報の信頼性が高いため、企業分析におすすめ!

- 企業分析だけで終わるのではなく、OB・OG訪問をすることが大切!

- 就活で困ったときはココシロインターンの就活相談がおすすめ!

今回の記事では、企業分析におすすめの本について解説してきました。

企業分析に役立つ本は数多く出版されており、どれを選べばよいか迷ってしまうかもしれません。ですが、大切なのは「今の自分のレベル」や「就活のフェーズ」に合った一冊を選ぶことです。

この記事で紹介した内容を参考に、自分に合った企業分析本を見つけて、選考対策や志望動機の作成にぜひ役立ててみてください。

この記事があなたの参考になれば幸いです。

自分に合った仕事がわからない……そんな人にこそ「就活版16type診断」がおすすめです!

就活版16type診断では、いくつかの質問に答えるだけで、あなたの性格・価値観・働き方のスタイルを可視化し、自分に向いている職業タイプを知ることができます。

診断結果をもとにすれば、志望企業の選び方や面接対策もグッと進めやすくなります。

「自分に合った仕事が何かわからないまま就活が進んでしまっている……」

「長期インターンやバイト選びでモヤモヤしている……」

そんな方は、まずは気軽に就活版16type診断を受けてみてください!

たった数分で、あなたの強みや価値観を整理するヒントが見つかるはずです。

就活版16type診断を利用するにはこちらをクリック

人気記事