就活が始まる前に、大学の先輩や先生から「インターンに参加した方がいい」とアドバイスを受けた学生は多いと思います。また、インターネットで調べると、就活に関する記事のほとんどがインターン参加を推奨しています。

大学3年生になると徐々に就活に関する情報が入り始め、多くの学生が就職を意識し始めるこのタイミングで「大学3年生のうちにインターンに参加しないと就職活動で不利になるのでは?」「インターンの募集はいつから始まるの?」といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事ではそのようなお悩みを現役インターン生がお答えします!インタビューも最後に掲載しているので是非ご覧ください。

こんな人に読んでほしい

- これから就活を始める27・28卒

- インターンに行くか迷っている人

- インターンを始めようとは思うけれど行かなくていいなら行きたくない人

- 就活を成功させたい人

インターンに行かないのはやばい?

結論としては、短期インターンへの参加ははどちらでも良いが、長期インターンは必ず参加したほうが就活に有利になると言うことができるでしょう。

短期インターンは数日間なので気楽に参加できる一方で、その後の選考に影響を及ぼす可能性もあります。

気楽に参加できるからといって、手当たり次第に応募しないように気をつけましょう!

一方で、長期インターンは経験そのものが高く評価されることが多いため、参加するだけでも大きな価値があります。実際の業務を通して得たスキルや姿勢は、就職活動でも強みとしてアピールできるので、将来の選択肢を広げるうえでも非常におすすめです。

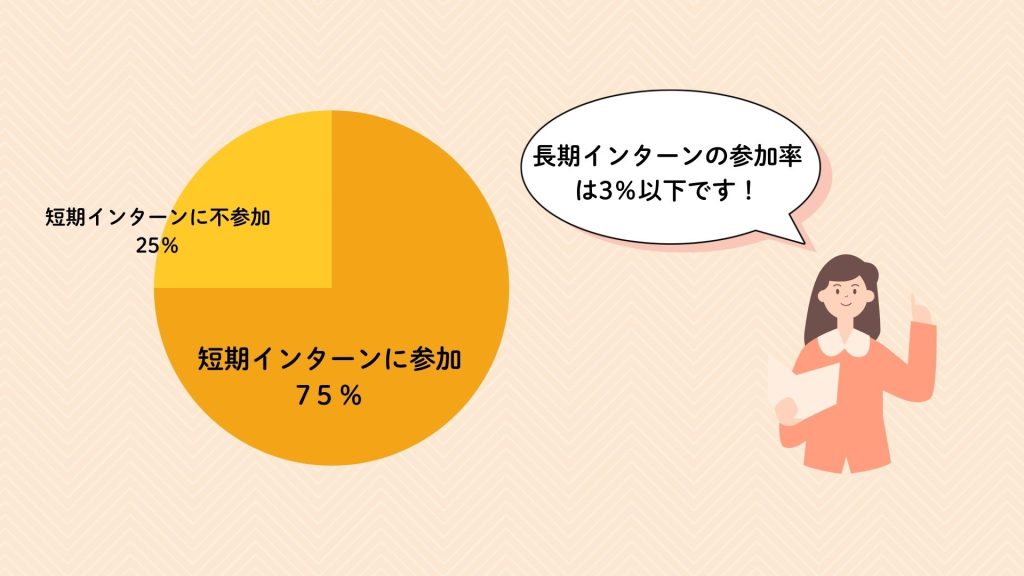

インターンに行っている人の割合

最近は就活を見据えて短期インターンを始める人が多く、学生の数は年々増加傾向にあります。そのため、大学生の短期インターン参加率は高まっており、企業が行う短期インターンに参加していたことのある3年生は約75%と言われています。

一方で、長期インターンに参加している割合は3%以下ととても少なくなっています。

インターンとは?

ここまでインターンについて紹介してきましたが、そもそもインターンとは何か知っていますか?

インターンシップとは、「学生が自分に合った仕事を知るため」や「どんな仕事をするのかを理解するため」に、学校に通いながら、企業で一定の期間、実際に働く体験をすることです。

インターンシップには短期インターンと長期インターンの2種類があります。この2つの違いは主に期間と経験できる内容にあります。

短期インターン

短期インターンは、短期間で企業の雰囲気を感じたり、基本的な業務をサポートしたりすることが主な目的です。

通常、数日から数週間の短い期間で行われます。例えば、1日〜1週間程度のインターンシップが多く、大抵は学校の休暇期間に実施されることが多いです。仕事体験や説明会などが中心になります。

短期間なので、業務の一部にしか関わらず、業務内容や企業の全体像を軽く学ぶことが多いです。経験できる範囲は限られますが、その企業の仕事内容を知るのには絶好の機会と言えます。

時間のない方に特におすすめなのが、1dayインターンです。このインターンでは簡単なワークショップや説明会を通して、企業への理解を深めることができます。詳しく知りたい方は次の記事を読んでみてください!

こちらでもインターンについて詳しく説明されています。

2022年6月に経済産業省、文部科学省及び厚生労働省が短期インターンに関する決まりを「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(三省合意)で定めました。

まず、従来のインターンシップが4つの類型に整理され、一定の条件を満たしたもののみが「インターンシップ」とされるようになりました。そして、インターンを通じて得た学生の情報を採用活動開始後に活用することが認められました。

4つの種類のタイプというのが「オープン・カンパニー」「キャリア教育」「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」「高度専門型インターンシップ」であり、この中で一定の期間や就業体験などがあることなどの条件を満たした「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」「高度専門型インターンシップ」のみが正式にインターンシップと呼ばれます。

新しいインターンシップについて知りたい方はこちらを参考にしてください。

長期インターン

長期インターンは、より深い業務経験を積み、専門的なスキルを学ぶことができ、将来のキャリア形成に直結するような経験を得ることができます。

数ヶ月〜半年以上の長い期間にわたって行われます。インターンシップの期間が長いため、より深い業務経験を積むことができます。

例えば、プロジェクトに関わったり、チームの一員として仕事を進めたりすることができます。また、自分の役割に対する責任が大きくなると、専門的なスキルや深い知識を得ることもできるでしょう。

実際の業務に近い形で経験を積み、将来のキャリアを築くためのステップとして参加することが多いです。場合によっては、そのまま正社員として採用されることもあります。

長期インターンについて詳しく知りたい方はこちらに詳しく説明されています。

短期インターンに行かないメリット

短期インターンに行かないメリットは以下のことが挙げられます。

- 他のことに時間を使える

- 行かない理由によっては差別化できる

他のことに時間を使える

まず短期インターンに行かないメリットとして挙げられるのは、他のことに時間を使えるという点です。

短期インターンは、1社あたり数日〜1週間程度ではありますが、同時期に開催されることも多く、意外と時間をとられてしまいます。

一方で、行かない選択をすることで時間に余裕が生まれるので、バイトや研究、資格取得、学業などに時間を使うことができます。

限られた大学生活の中で「自分が本当に伸ばしたいこと」に集中できるのは大きなメリットであると言えるでしょう。

行かない理由によっては差別化できる

次に短期インターンに行かないメリットとして挙げられるのは、行かない理由によっては差別化できるという点です。

例えば、長期インターンやボランティアなど他の活動で成果を残していた場合、短期インターンに行かなかったことがマイナスに思われることは少ないでしょう。

「なぜ短期インターンに行かなかったのか」「その代わりに何をして、何を得たのか」を説明できれば、むしろ企業から高く評価されることもあるかもしれません。

短期インターンに行かないデメリット

短期インターンに行かないデメリットは以下のことが挙げられます。

- 様々な業界を比較することができない

- 就活という場に慣れない

- 早期選考や特別ルートに乗れない

様々な業界を比較することが出来ない

1つ目の短期インターンに行かないデメリットは、様々な業界を比較することができないという点です。

短期インターンは1日〜数日で完結するため、複数の業界を「横断的に体験」するのに向いています。実際の企業の姿や価値観、社員の雰囲気を体感できるよい機会であるでしょう。

ですが、短期インターンに行かない場合は、業界研究や企業分析はすべて情報ベースになってしまい、「なぜこの業界・この会社なのか」の説得力が弱くなってしまう可能性があります。

就活という場に慣れない

2つ目の短期インターンに行かないデメリットは、就活という場に慣れないという点です。

就活では就活特有の雰囲気に慣れておくことが実はとても重要です。

就活ではグループディスカッションで他人と協調しながら意見を言ったり、限られた時間で論理的に話すことが求められます。このような機会は大学生活ではあまりなく、初めてやると難しいかもしれません。

面接で慣れておらず、「えっと…なんか、たぶんその…みたいな…」といった話し方をしてしまうと、内容が良くても評価されにくくなってしまいます。

一方で、短期インターンで何度も自己紹介や発表をしてきた人は、自然にハキハキと話せたり、話の構造を意識できていたりと、「場慣れ感」が明らかに違います。

この少しの差が選考の通過率に影響を与えてしまうのです。

早期選考や特別ルートに乗れない

3つ目の短期インターンに行かないデメリットは、早期選考や特別ルートに乗れないという点です。

短期インターンの参加者限定で、書類選考なし・一次面接免除などの特別選考に案内されることがあります。

しかし、短期インターンに行っていない人は早期選考のチャンスを逃してしまうかもしれないため、一般のルートで何万人ものエントリーと競うことになる可能性もあります。

本選考よりも短期インターン経由の早期選考は、内定獲得の近道なので、短期インターンに行くかどうかは戦略的に考えなければならないでしょう。

長期インターンに行かないメリット

長期インターンに行かないメリットは以下のことが挙げられます。

- 時間的・体力的な余裕ができる

- バイトなどの安定した収入が得られる

時間的・体力的な余裕ができる

1つ目の長期インターンに行かないメリットは時間的・体力的な余裕ができるという点です。

長期インターンは、週3〜5日での勤務が求められることが多く、忙しくなるかもしれません。そのため、長期インターンに行かないことで、学業・バイト・研究・サークルなどの他のことに時間を使えるでしょう。

また、時間だけでなく体力的にも余裕ができたりするので、忙しいのが苦手だという方は長期インターンに行かないのもありかもしれません。

バイトなどの安定した収入が得られる

2つ目の長期インターンに行かないメリットは、バイトを続けることで安定した収入を得やすいという点です。

長期インターンは企業によっては時給制で報酬が出るところもありますが、業務がバイトよりも難しかったり、成果報酬であることも多いです。

一方で、一般的なアルバイトであれば、多くが時給制ですし、業務内容も簡単です。

「とにかく安定して稼ぎたい」「学費や生活費のために働く必要がある」という学生にとっては、長期インターンよりバイトの方が良いかもしれません。

長期インターンに行かないデメリット

長期インターンに行かないデメリットは以下のことが挙げられます。

- 再現度の高いガクチカを作れない

- 実務経験のないまま就活を迎える

- 社会人との人脈が作れない

再現性の高いガクチカを作れない

1つ目の長期インターンに行かないデメリットは再現度の高いガクチカを作れないという点です。

長期インターンではアルバイトとは違い、実際のビジネスの現場で経験を積むことができます。課題解決やプロジェクトの進行に実際に関わることができ、就活でよく聞かれる「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」としてビジネス経験をもとにした非常に説得力のあるエピソードを作ることができます。

実務経験のないまま就活を迎える

2つ目の長期インターンに行かないデメリットは実務経験のないまま就活を迎えるという点です。

長期インターンの一番の魅力は、「社会人と同じように仕事ができる」という点です。営業、マーケ、人事、企画など、リアルな業務に関わる中で、仕事の楽しさも厳しさも体感できます。

一方で、長期インターンに行かないと働くとはどういうことかという感覚を持たないまま就活に突入することになってしまいます。

その結果、ESや面接での話がどうしても表面的になったり、企業理解が浅くなってしまう傾向があります。特に「志望動機」や「ガクチカ」で、ビジネス経験をしたことがあるかどうかが大きな差を生みます。

社会人との人脈が作れない

3つ目の長期インターンに行かないデメリットは社会人との人脈が作れないという点です。

長期インターンでは、社員さんとも密に関わることができます。大学生で社会人と深く関わることは少ないですよね。実際に社会に出る前に、社会人と関わることができるのは非常に貴重な経験ですし、学びも多いでしょう。これは就活だけでなく、将来のキャリアにおいても大きな財産になるでしょう。

また、長期インターンに行く学生は就活や将来を早くから意識して行動できる優秀な人が多いです。そのため、就活の情報や準備などを協力して進めることができるなど学生との人脈でもメリットがあるでしょう。

実際にインターンに行った人の意見

短期インターンは、選考で有利になったり、企業の雰囲気を知るきっかけになったりするため、志望度の高い企業であれば参加する価値があると思います。ただし、実施期間は1日〜1週間程度と限られているため、「自分がその会社で働くイメージ」を明確に掴むのはやや難しいと感じました。そのため、すべてのインターンに参加するのではなく、自分が本当に気になる企業を厳選して参加するのが良いと思います。

一方、長期インターンは、どの企業に就職するにしても活かせるスキルや考え方が身につくため、ぜひ参加をおすすめしたいです。特に最近は就職活動の早期化が進み、短期インターンの倍率も高まっています。必ずしも希望するインターンに参加できるとは限らない中で、長期インターンで得た経験は、志望動機やガクチカ(学生時代に力を入れたこと)として大きな強みになります。

また、私が参加した短期インターンでは、前半は会社説明、後半はグループワークという構成が多く、実際の業務を体験する機会はほとんどありませんでした。だからこそ、興味のある業界で長期インターンに取り組むことで、より実践的に業務を理解し、業界への理解を深めることができると実感しています。

長期インターンに行った方は実際にこのような再現度の高いガクチカを作れています。

私が力を入れたことは人材系長期インターンで会社初の理系幹部を目指して努力し、最速での昇格を果たしたことです。理由として、新卒から活躍できるビジネススキルを付けるだけではなく、学業と両立できずに早期離職しがちな理系学生のロールモデルになりたかったからです。最速での昇格に向け、稼働3週間の中でインサイドセールス部署の昇格基準である月間60アポに目標を設定しました。しかし、最初は相手の状況に合わせた幅広い提案ができず、通電からの架電取得率が全体平均60%のところ私は30%で初週は30人中20位でした。改善策として上司の録音を聞いてなぜこの訴求をしたのかを考え、上司に壁打ちしロープレすることを毎日の日課としました。それからは提案の幅も広がり、結果的に取得率は30人中3位を記録し昇格を果たしました。現在は幹部昇格を達成しマネージャーとしてメンバーの育成にも注力しています。

インターンに行かずに就活を成功させる方法

「インターンに参加していないけど、大丈夫だろうか…」そう不安に感じている方も多いかもしれません。

しかし、インターンに参加していなくても、自分の強みや経験をしっかり整理し、伝え方を工夫することで、就職活動を成功させることは十分に可能です。ここでは、インターン経験がなくても内定を勝ち取るための具体的な方法をご紹介します。

自己分析、キャリアの明確化

事前に自分の強みや興味をしっかりと分析し、どの業界や職種が自分に合っているかを深く研究することが重要です。

インターン経験がなくても、自己分析を通じて自分の強みや弱み、興味や価値観を深く理解することは、就職活動を成功させるための重要なステップになります。過去の経験や自己の性格、モチベーションを振り返ることは、将来の目標に合わせて自分に合った仕事や企業を見つける手助けになります。

また、自己分析を通じて得た情報をもとに、自己PRや志望動機を具体的に作り上げることができます。

「自己分析が大事って言われるけど、正直どうやってやればいいかわからない…」

そんな人も多いと思います。そこでおすすめなのが、この自己分析シートです。

シートに沿って項目を埋めていくだけで、自然と自分の強みや価値観が整理されていきます。

自己分析シートを利用するにはこちらをクリック

ガクチカ作り

インターン経験がなくても、学生生活の中で取り組んできたさまざまな経験を、ガクチカとして十分に活用することができます。たとえば、部活動・サークル・アルバイト・ボランティア・学業・ゼミ・留学など、自分が熱意を持って取り組んだ経験であれば、どんな内容でもガクチカとして通用します。

大切なのは、その経験の中でどんな課題に向き合い、どのように工夫して乗り越えたのか、そして何を得たのかを明確に伝えることです。

スキルアップ

インターン経験がなくても、自分がこれまでに磨いてきたスキルをベースにした自己PRをしっかり準備すれば、就職活動で十分に自分の強みを伝えることができます。

特に、TOEICなどの語学力や、プログラミングなどの専門スキルは、明確な数値や成果として示せるため、企業からの評価にもつながりやすいです。

企業、業界分析

インターン経験がない場合、業界全体の動向やトレンドを理解することが重要です。業界ごとに特色や求められるスキルが異なるため、自分が興味を持つ業界や企業にどんな技術や知識が必要かを調べておく必要があります。

また、志望する企業の競合となる他の企業も調べて、その企業の強みや弱みを理解しなければなりません。競合他社と比較することで、志望企業の特徴や魅力をより深く理解できるようになります。

ネットワークを作る

たしかに、インターンシップに参加すれば、企業の社員や他の学生と直接関わることで、自然とネットワークが広がるメリットがあります。こうしたつながりは、就職活動やその後のキャリアで役立つことも多いです。

しかし、ネットワークづくりの手段はインターンだけではありません。OG・OB訪問、業界研究セミナー、SNSでの情報発信・交流など、意識的に動けば他にも多くのルートがあります。むしろ、自分から動いて築いたつながりのほうが、深くて信頼性のある関係になることもあります。

インターンに参加できなかったからといって、チャンスがないわけではありません。自分に合った方法で、主体的にネットワークを広げていくことが大切です。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。この記事をまとめると以下のようになります。

- インターンは必ずしも行かなければいけないわけではない

- インターンに行くなら短期インターンより長期インターンに行くべき

- インターンに行かないなら自己分析などを個人で進める必要がある

就活相談申し込みはこちらをクリック

人気記事