SPIの非言語(数学)で出題される損益算、苦手意識を持っている就活生は多いのではないでしょうか?

「公式が多くて覚えられない」「文章問題がそもそも苦手」と感じて、対策を後回しにしてしまいがちですよね。

しかし、損益算は正しい解き方とコツさえ掴めば、安定して得点できる分野なんです。

この記事では、損益算の基本的な考え方から、実践的な例題、そして解くためのコツまで、誰にでも分かるように徹底解説していきます。

こんな人に読んでほしい

- SPIの損益算に苦手意識がある人

- 損益算の基本的な公式からしっかり復習したい人

- 効率的な解き方や時間短縮のコツを知りたい人

SPI損益算とは?

SPIの損益算とは、商品の売買によって生じる利益や損失を計算する問題です。

例えば、以下のような簡単な問題を考えてみましょう。

【例題】

1個80円で仕入れたりんごを、1個100円で売りました。りんごが10個売れた場合、利益はいくらになりますか?

【解説】

まず、りんご1個あたりの利益を計算します。

売価100円 – 原価80円 = 利益20円

このりんごが10個売れたので、利益の総額は、

利益20円 × 10個 = 200円

答えは200円です。このように、損益算は「原価」「定価」「売価」「利益」といった用語の関係性を理解することが基本となります。

SPIの損益算は難しいから、捨てるべきってほんと?

「損益算は難しいから捨て問にしようかな…」なんて考えていませんか?

実はそれ、非常にもったいないです。

SPIの損益算の難易度は、中学レベルの数学が理解できていれば解ける問題がほとんどです。

問題のパターンも限られているため、公式を覚えていくつか例題を解けば、誰でも解けるようになります。

出題頻度

損益算は、SPI非言語分野の中でも出題頻度が高い問題の一つです。

特に出題範囲の広いテストセンターやWebテスティングでは、対策が必須と言えるでしょう。

出題される受験方式

損益算は、主に以下の受験方式で出題されます。

- テストセンター

- Webテスティング

- ペーパーテスト

一問にかけられる時間

SPIは時間との勝負であり、非言語の問題は1問あたり約1分で解く必要があります。

損益算も、公式をスムーズに使いこなし、素早く計算できるよう練習しておくことが重要です。

SPIの非言語では、このように短い時間で多くの問題を正確に解くスピードが求められます。

自分の実力を試したい、時間配分の練習がしたいという方は、ココシロインターンのSPI体験模試でぜひ腕試しをしてみてください!次のボタンから無料で始められますよ!

SPI体験模試はこちら

SPIの損益算で覚えるべき4つの用語

損益算の問題をスムーズに解くためには、まず基本的な4つの用語をしっかり理解しておく必要があります。それぞれの意味を正確に覚えましょう。

定価

定価とは、お店が商品を売るために最初につけた値段のことです。

「メーカー希望小売価格」なども定価の一種と考えると分かりやすいでしょう。

売価(売値)

売価(売値)とは、実際に商品が売れたときの値段のことです。

定価から値引き(割引)された場合は、「定価」と「売価」が異なる金額になります。

原価(仕入れ値)

原価(仕入れ値)とは、お店が商品を仕入れるときにかかった元の値段のことです。

お店の利益は、この原価を基準に計算されます。

利益

利益とは、商品を売って得られた儲けのことです。

「売価」から「原価」を引くことで計算できます。

SPI損益算の公式と覚え方

損益算にはいくつかの公式がありますが、丸暗記しようとすると大変です。それぞれの公式の意味を理解しながら覚えるのが得点アップへの近道です。

利益の公式

利益 = 売価 – 原価

これは最も基本となる公式です。「いくらで売れて、元はいくらだったか」の差が利益になる、と考えれば自然に覚えられますね。

利益率の公式

利益率 = 利益 ÷ 原価 × 100

利益率は、原価に対してどれくらいの割合xの利益が出たかを示すものです。「もとの価格(原価)」で割ると覚えておきましょう。

損益率の公式

損益率 = (売価 – 原価) ÷ 原価 × 100

利益が出た場合はプラス、損失が出た場合はマイナスで表されます。利益率と似ていますが、損失の場合も考慮する点が異なります。

割引率の公式

割引額 = 定価 × 割引率(%)

例えば「3割引き」なら、割引率は0.3です。売価は、定価の(1 – 0.3) = 0.7倍、つまり7割の値段になる、ということです。

売価の公式

売価 = 原価 × (1 + 利益率)

売価 = 定価 × (1 – 割引率)

原価に利益を上乗せしたものが売価になる、という考え方です。例えば利益率が2割なら、売価は原価の1.2倍になります。

また、下は定価から割引額を引いたものが売価になるという考え方です。例えば、割引率が3割なら、売価は定価の0.7倍になります。

原価の公式

原価 = 売価 ÷ (1 + 利益率)

上記の「売価の公式」を逆算したものです。セットで覚えておくと計算がスムーズになります。

SPI損益算を例題でわかりやすく解説

それでは、実際に公式を使って例題を解いてみましょう。問題のパターンを掴むことが大切です。

例題① 原価を求める問題

【問題】

ある品物に3割の利益を見込んで定価をつけたが、売れなかったため定価の1割引で売ったところ、340円の利益があった。この品物の原価はいくらか。

原価をX円とします。

定価は原価の3割増しなので、X × (1 + 0.3) = 1.3X 円。

売価は定価の1割引なので、1.3X × (1 – 0.1) = 1.3X × 0.9 = 1.17X 円。

利益は「売価 – 原価」なので、1.17X – X = 340 円。

0.17X = 340

X = 340 ÷ 0.17 = 2000

よって、原価は2000円です。

例題② 定価を求める問題

【問題】

原価800円の品物に定価をつけ、その定価の2割引で売っても、なお原価の1割の利益が得られるようにしたい。定価はいくらにすればよいか。

まず、確保したい利益の額を計算します。

原価800円の1割なので、800 × 0.1 = 80円。

つまり、売価が 800 + 80 = 880円 になれば良いということです。

この880円は、定価の2割引(つまり定価の8割)の値段です。

定価をY円とすると、Y × (1 – 0.2) = 880

0.8Y = 880

Y = 880 ÷ 0.8 = 1100

よって、定価は1100円です。

例題③ 割引率を求める問題

【問題】

定価2000円の商品を1600円で販売した。割引率は何%か。

まず、割引額を計算します。

割引額 = 定価 – 売価 = 2000 – 1600 = 400円

次に、割引率を計算します。

割引率 = 割引額 ÷ 定価 = 400 ÷ 2000 = 0.2

パーセントに直すと20%なので、答えは20%です。

SPI損益算を解く時のコツ

損益算を速く、正確に解くためにはいくつかのコツがあります。ここでは特に役立つ2つのテクニックを紹介します。

問題文を数式で表す

損益算の文章問題が苦手な人は、問題文の情報を一つずつ数式に置き換えていく練習をしましょう。

特に「原価をXと置く」など、求めたいものを文字で置くことが第一歩です。そうすることで、問題の構造がシンプルになり、どの公式を使えばよいかが見えてきます。

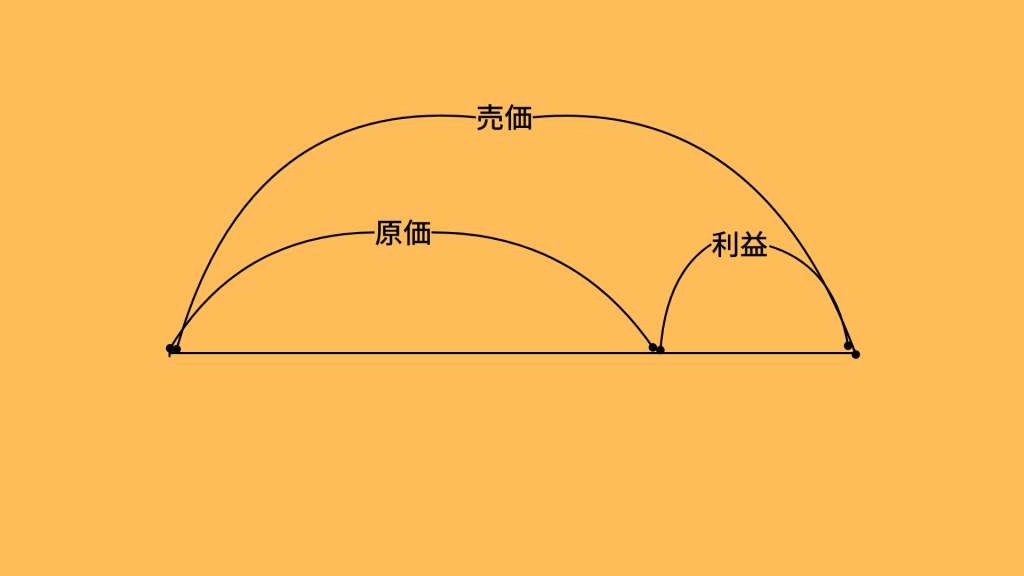

線分図を活用する

計算が複雑になりそうなときは、線分図を使って情報の関係性を視覚的に整理するのがおすすめです。

原価、定価、売価の関係や、割引額、利益がどの部分にあたるのかを図にすることで、直感的に問題を理解し、立式しやすくなります。

SPI損益算のオリジナル練習問題5選

解き方やコツを理解したら、次は練習あるのみです。

ココシロが独自に作成した練習問題を掲載しておくので、ぜひ繰り返し解いて力をつけてくださいね。

まとめ

今回は、SPIの損益算について、基本的な用語から公式、解き方のコツまでを解説しました。損益算は、慣れれば確実に得点源にできる分野です。この記事を参考に、ぜひ対策を進めてみてください。

- 損益算は用語と公式の理解が基本!

- 問題文を数式や図に置き換えて整理するのがコツ!

- 繰り返し問題を解いてパターンに慣れることが合格への近道!

損益算の対策はできたけど、他の分野にまだ不安が残る…という方もいるでしょう。

本番で実力を最大限に発揮するためには、やはり実践的な練習が欠かせません。

ココシロインターンでは、たった10分で力試しができる「SPI体験模試」を提供しています。無料でできるので、ぜひ一度、ご自身のレベルチェックに活用してみてください。

SPI体験模試はこちら