就活で「自己分析」は重要だと聞くけれど、具体的にどうすれば良いのか、自己分析ノートに何をどう書けばいいのか悩む方も多いのではないでしょうか。

「自己分析ノートって、本当に意味があるの?」「どうやって作ればいい?」

そんな疑問を感じているかもしれませんね。

そこでこの記事では、そんな就活生の皆さんのために、自己分析ノートの作り方を基礎から徹底解説します。

ノートを活用することで、自分の強みや価値観が明確になり、自信を持ってES作成や面接に臨めるようになります。

具体的な書き方ステップ、役立つフレームワーク、先輩の体験談、そして便利なツールの紹介まで、この記事を読めば自己分析ノートの全てが分かります。

一緒に、あなただけの最強の自己分析ノートを作り上げ、納得のいく就職活動を実現しましょう!

この記事でわかること

- 自己分析のやり方が分からず、何から手をつければ良いか悩んでいる人

- 自己分析ノートを作りたいけど、具体的な書き方やポイントを知りたい人

- 自分の強みやアピールポイントを見つけて、自信を持って就活に臨みたい人

自己分析ノートとは?

自己分析ノートとは、簡単にいうと、自分自身を深く理解するための記録ノートで、志望動機や自己PRを考える際に役立ちます。また、自分に合う職場や職種を見極める手助けにもなり、ミスマッチを防げます。

ノートに書き出し、整理することで、自分でも気づかなかった新しい発見や、隠れた強みが見えてくることも少なくありません。

自己分析ノート作成のメリットとは?

自己分析ノートを作ることには、たくさんのメリットがあるんです!例えば、頭の中がスッキリ整理されたり、自分の強みを深く掘り下げられたり。

情報をノートに書き出して目で見る形にすることで、いろんな角度から自分を分析できて、自己理解がどんどん深まっていきます。手で書くことで記憶に残りやすくなったり、新しいアイデアがひらめきやすくなったりする効果も期待できるんですよ。具体的には、こんなメリットがあります。

- 過去の経験やその時の考えをスッキリ整理できる

- 自分の強みや弱みを発見できる

- ESのネタ探しや面接でのアピールポイントが明確になる

- 将来どうなりたいかのイメージを持てる

「就活ノート」とは分けるべき?

「自己分析ノートと、説明会とかのメモを取る就活ノートって、一緒にしちゃダメなの?」って疑問に思うかもしれませんね。結論から言うと、分けることを強くおすすめします! なぜなら、それぞれノートを作る目的が違うため、分けた方が情報がごちゃごちゃにならずに整理しやすいです。

自己分析ノートは、じっくり自分と向き合って、内面を掘り下げるためのもの。一方で、就活ノートは企業の情報だったり、選考スケジュールを管理したりするのが主な役割です。自己分析にしっかり集中するためにも、情報は分けて管理するのが賢いやり方と言えるでしょう。

自己分析ノート作成の準備をしよう

さあ、自己分析ノート作りに取り掛かる前に、準備をしましょう!自分に合ったノートや便利なアイテムを揃えることで、自己分析がグッとスムーズに進みますし、モチベーションも上がりますよね。

基本的にはノートとペンがあればOKですが、他にも付箋やカラフルなペンがあると、情報を整理したり、後で見返した時に分かりやすかったりするのでおすすめです。最近はパソコンやアプリで管理する人もいますが、手書きとデジタルツールを上手く使い分けるのも良い方法ですよ。

おすすめノートの選び方

自己分析ノートを選ぶなら、B5サイズ以上の、ちょっと大きめな大学ノートや無地のノートがおすすめです。なぜなら、自分の考えを自由に広げたり、図やグラフを書き込んだりするには、ある程度のスペースが必要だからです。小さすぎるノートだと、書きたいことが書ききれなかったり、窮屈な感じがして思考が広がりにくかったりするかもしれません。

サイズはB5か、もっと大きくA4サイズも人気があります。ノートの種類は、線が入っているもの、方眼になっているもの、真っ白な無地など、自分の好みで選んで大丈夫。もしマインドマップみたいに自由に発想を広げたいなら、無地のノートが使いやすいかもしれません。

パソコンやアプリでもOK?

「手書きじゃなくて、パソコンやアプリで自己分析ノートを作るのってアリ?」もちろん、パソコンやアプリで作るのも全然OKです! WordやExcel、または自己分析専用のアプリなどを使うと、書いた内容を後から編集したり、情報を検索したりするのが簡単なのが大きなメリットです。グラフや表をたくさん使いたい場合は、パソコンの方が作りやすいかもしれませんね。

一番大切なのは、自分が一番集中できて、深く考えを巡らせやすい方法を選ぶこと。手書きには手書きの良さ、デジタルにはデジタルの便利さがあります。両方の良いところを理解して、自分に合ったスタイルで自己分析シートを作りましょう。

あると便利なもの

自己分析ノートとペン以外にも、付箋、色ペン、定規、そして自己分析シートがあると、分析がもっとはかどります。これらのアイテムは、ごちゃごちゃしがちな情報を整理したり、大切なポイントを目立たせたりするのに役立って、思考の整理や視覚化をサポートしてくれます。

例えば、付箋は一時的にアイデアを書き出しておいたり、ノートの中で情報を移動させたりするのに便利。色ペンやマーカーは、情報を分類したり、特に重要なポイントを目立たせたりするのに役立ちます。定規は、モチベーショングラフみたいな図や表をキレイに書きたい時にあると良いですね。

そして、「何から書けばいいか分からない…」という時に心強いのが、こちらの自己分析シートです。あらかじめ項目が用意されているので、それに沿って書き進めるだけで、自然と自己分析が深まりますよ。無料で受け取れるので、ぜひ活用してみてください!

自己分析シートを利用するにはこちらをクリック

自己分析ノートの作り方

さあ、いよいよ自己分析ノートの具体的な作り方を見ていきましょう!いくつかのステップに沿って進めることで、自己分析が網羅的になり、より深く自分を理解することができます。これから紹介する複数の手法を組み合わせて、いろんな角度から自分自身を見つめ直してみてくださいね。

自分史、モチベーショングラフ、マインドマップ、Will・Can・Must分析、そして「なぜ?」の深掘りといった代表的な方法を、ノートにどんどん書き込んで、あなただけの特別な分析記録を作り上げてください!

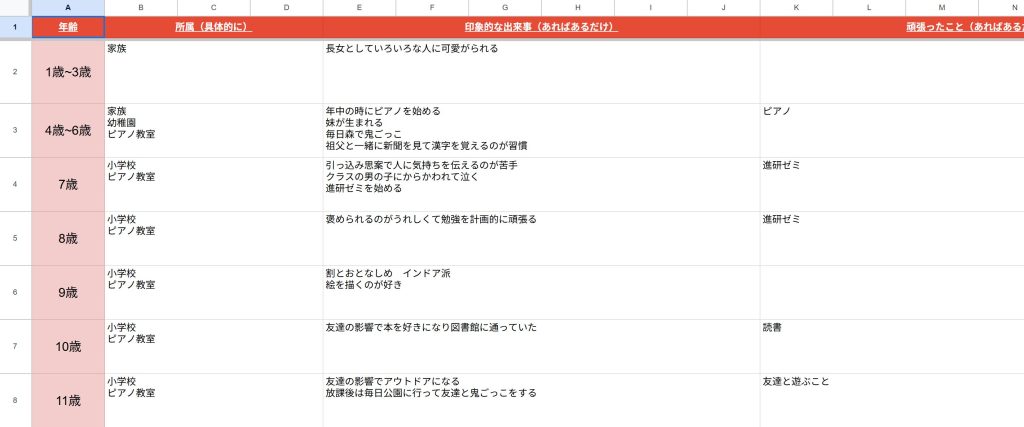

STEP1: 自分史を作る

自己分析のスタートラインとも言えるのが「自分史」を作ること。これは、過去の経験を時系列で整理して、自分の価値観や強みがどこから来ているのかを探る、とっても基本的な作業です。昔の自分を客観的に振り返ることで、今の自分を理解するためのしっかりとした土台を築くことができるんですよ。

なぜなら、過去の行動やその時に感じたことのパターンを掴むことで、今の自分を作り上げている要素や、これからどう進んでいきたいかのヒントが見えてくるから。そして、ここで見つけた具体的なエピソードは、ESを書く時や面接で話す時に、非常に役立ちます。

まずは、ノートに子供の頃から今までの出来事を、印象に残っていること、嬉しかったこと、悔しかったこと、頑張ったこと、その時どう感じてどう行動したか、そして何を学んだかを、できるだけたくさん書き出してみましょう。

【例】

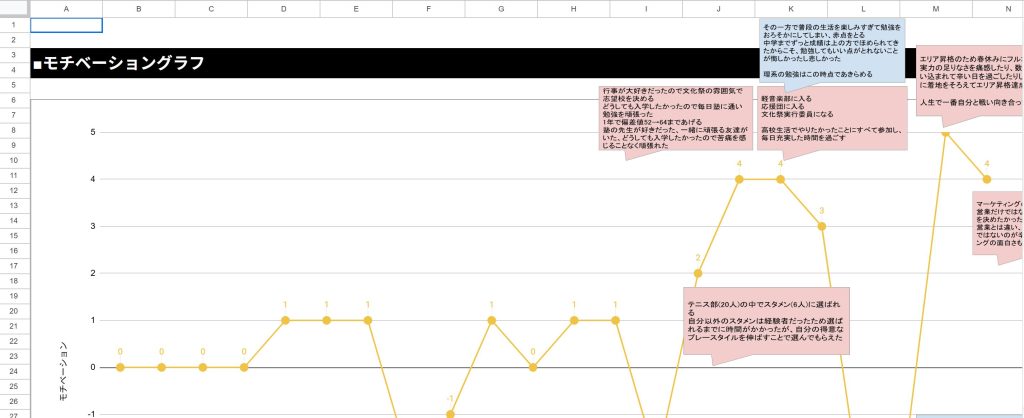

STEP2: モチベーショングラフ作成

自分史で過去を振り返ったら、それを元に「モチベーショングラフ」を作成しましょう。これは、自分のやる気が上がったり下がったりした時の感情の波と、その時にあった出来事をグラフにして見える化することで、自分の行動パターンを分析するツールです。

なぜこれが役立つかというと、モチベーションが大きく変わった時の原因を分析することで、自分が何にやりがいを感じて、どんな環境なら自分の力を最大限に発揮できるのか、またはどんなことがストレスになるのかがハッキリ見えてくるから。これは、自分に合った会社を選ぶ時や、自己PRを作る時に、より具体的な話をするのに役立ちます。

ノートの横軸に時間(年齢や学年)、縦軸にモチベーションの高さ(プラスマイナスでOK)を取って、自分史で洗い出した過去の出来事と照らし合わせながら、その時のモチベーションを点で打って線で繋いでみましょう。

【例】

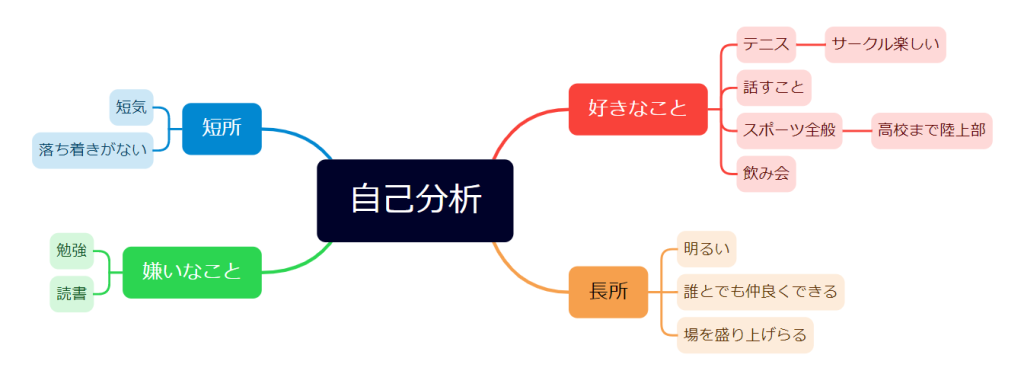

STEP3: マインドマップで思考を広げる

自分の過去のモチベーションについて洗い出せたら、「マインドマップ」を作りましょう。マインドマップは、ノートの中心にテーマを書いて、そこから関連する言葉やアイデアを木の枝みたいに放射状に広げていくことで、頭の中を整理したり、新しい発想を生み出したりするのに役立つ手法です。

この方法により、普段あまり意識していない自分の側面や、バラバラだと思っていた要素同士の意外な繋がりを見つけやすくなります。頭の中を整理しながら、同時に新しいアイデアも広げられる、一石二鳥な方法なんです。

ノートの真ん中に「自分」とか「自己分析」と書き、そこから思いつくままに、例えば「長所」「短所」「好きなこと」「嫌いなこと」「価値観」といったキーワードを線で繋ぎながら書き出していきましょう。

【例】

STEP4: Will・Can・Mustで方向性を定める

キャリアを考える上でとっても有名なフレームワークが「Will・Can・Must(ウィル・キャン・マスト)」です。これは、「やりたいこと(Will)」「できること(Can)」「やるべきこと・求められること(Must)」の3つの輪っかを描いて、それらが重なる部分を見つけることで、自分に合った仕事や将来の方向性を具体的にしていく手法なんです。

ノートに3つの円を描いて、それぞれに「Will」「Can」「Must」と名前をつけましょう。そして、「Will」には純粋に自分が「これをやってみたい!」って思うことや将来の夢を、「Can」には今持っているスキルや経験、強みを、「Must」には会社や社会から求められている役割や、自分が責任を持ってやるべきこと、生活していく上で必要な条件などを書き出してみてください。

STEP5: 「なぜ?」の深掘りを繰り返す

最後に、自己分析ノートに書き出した色々な情報、例えば過去の経験やその時の感情、自分の強みや弱みに対して、「なぜ?」という問いを何度も何度も投げかけることは、表面的な理解から、もっと本質的な自己理解へと進むために絶対に欠かせないプロセスです。

なぜこの「なぜ?」の深掘りが重要かというと、ただ出来事を並べるだけじゃなくて、その行動や感情の裏にある根本的な理由や、大切にしている価値観を明らかにすることで、より一貫性のある「自分らしさ」を掴むことができ、それが結果として、説得力のある自己PRに繋がるから。

例えば、「大学のサークルで副部長としてチームをまとめた」という経験があったとします。これに対して、「なぜ副部長に?」「なぜチームに貢献したかったの?」「なぜみんなで目標を達成すると嬉しいの?」というように、「なぜ?」を5回くらい繰り返してみましょう。そうすると、最初は見えてこなかった、あなたの本質的な強みや価値観がだんだんと言語化されてくるはずです。

自己分析ノートを就活に活かそう

自己分析ノートは、そのノートに詰まった自分自身の情報を、ESや面接で最大限に活かしてこそ、本当の価値が生まれるんです。

ESや、面接でよく聞かれる質問に対して、ノートから最高の情報を引き出して、効果的にアピールする方法をこれから解説しますね。

自己分析ノート活用法①:ES作成

自己分析ノートは、ESの質問に答える時の、まさに最強のネタ帳になります。特に「自己PR」や「学生時代に力を入れたこと」、「長所・短所」、「志望動機」といった、よく聞かれる質問に対して、オリジナリティあふれる、そして説得力のある文章を生み出す源泉になるんです。

「自己分析はできたけど、ESにどう書けばいいか分からない…」そんな時には、AIがあなたのES作成をサポートする「SmartES」が役立ちます。

自己分析ノート活用法②:面接対策

自分の言葉で語れる具体的なエピソードや価値観がノートに整理されていれば、面接官にもあなたの個性や仕事への熱意がストレートに伝わりやすくなります。面接では、ESに書いた内容について「なぜそう思ったの?」「その時、他にどんな選択肢があった?」「その経験をこれからどう活かしたい?」のように、さらに深く突っ込まれることがよくありますよね。

でも、自己分析ノートで「なぜ?」の深掘りをしっかりやっていれば、そんな質問にも慌てずに、自分の言葉で具体的に答えられるはず。ノートを見返しながら、想定される質問とそれに対する答えを事前にシミュレーションしておくのがおすすめです。

ココシロインターンでは、面接対策を無料で行うことができます。「面接に苦手意識がある」「面接の練習したことがない」という方は、ぜひこちらから申し込んで、面接練習を徹底してみてください。

自己分析ノート作成・活用のコツ

せっかく作る自己分析ノート、最大限に活かしたいですよね!そのためには、いくつかの大切なポイントと、ちょっとした注意点があります。継続的な更新、正直な気持ちの記録、そして時にはツールを上手に使うこと。これらが、自己分析ノートを最強の味方にするコツです。

これから、自己分析ノートをより効果的にするための具体的なポイントと、ついやってしまいがちな注意点を解説しますね。これらを意識するだけで、自己分析の精度がグッと上がって、就職活動を有利に進められるはずです!

完成を目指さず、更新し続ける

自己分析ノートは、「一度作ったら完成!」というものでは決してありません。むしろ、「就活期間中ずっと一緒に成長していく、生きているツール」と捉えるのが正解なんです。就職活動を進めていく中で、新しいことに気づいたり、考え方が少し変わったりするのは、ごく自然なこと。そんな日々の小さな発見や心の変化も、どんどんノートに書き足していくことがとっても重要なんですよ。

例えば、会社説明会に参加したり、OB/OG訪問をしたり、面接を受けたりする中で、「自分はこういう雰囲気の場所で働きたいのかも」とか「こういう仕事に新しい興味が湧いてきたな」と感じたら、その都度ノートにメモしておきましょう。そして、定期的にノートを見返して内容をアップデートすることで、自己分析の精度はどんどん高まっていきます。

正直に、ありのままを書き出す

自己分析ノートは、誰かに見せるためのものではありませんよね。そのため、自分の良いところも、ちょっとカッコ悪いかなって思うところも、ポジティブな気持ちも、ネガティブな感情も、正直に、ありのまま書き出すことが何よりも大切です。自分自身としっかり向き合うためのツールなので、見栄を張ったり、嘘を書いたりする必要は全くありませんよ。

過去の失敗した経験や、自分の短所だと感じている部分も、隠さずにノートに書き出してみましょう。その経験から何を学んだのか、どうすれば改善できるのかを考えることが、あなたの成長に繋がるんです。「こんなこと考えてるなんてダメだな…」なんて自分を否定しないで、まずはどんな感情や考えも一度受け止めて、ノートに記述してみましょう。

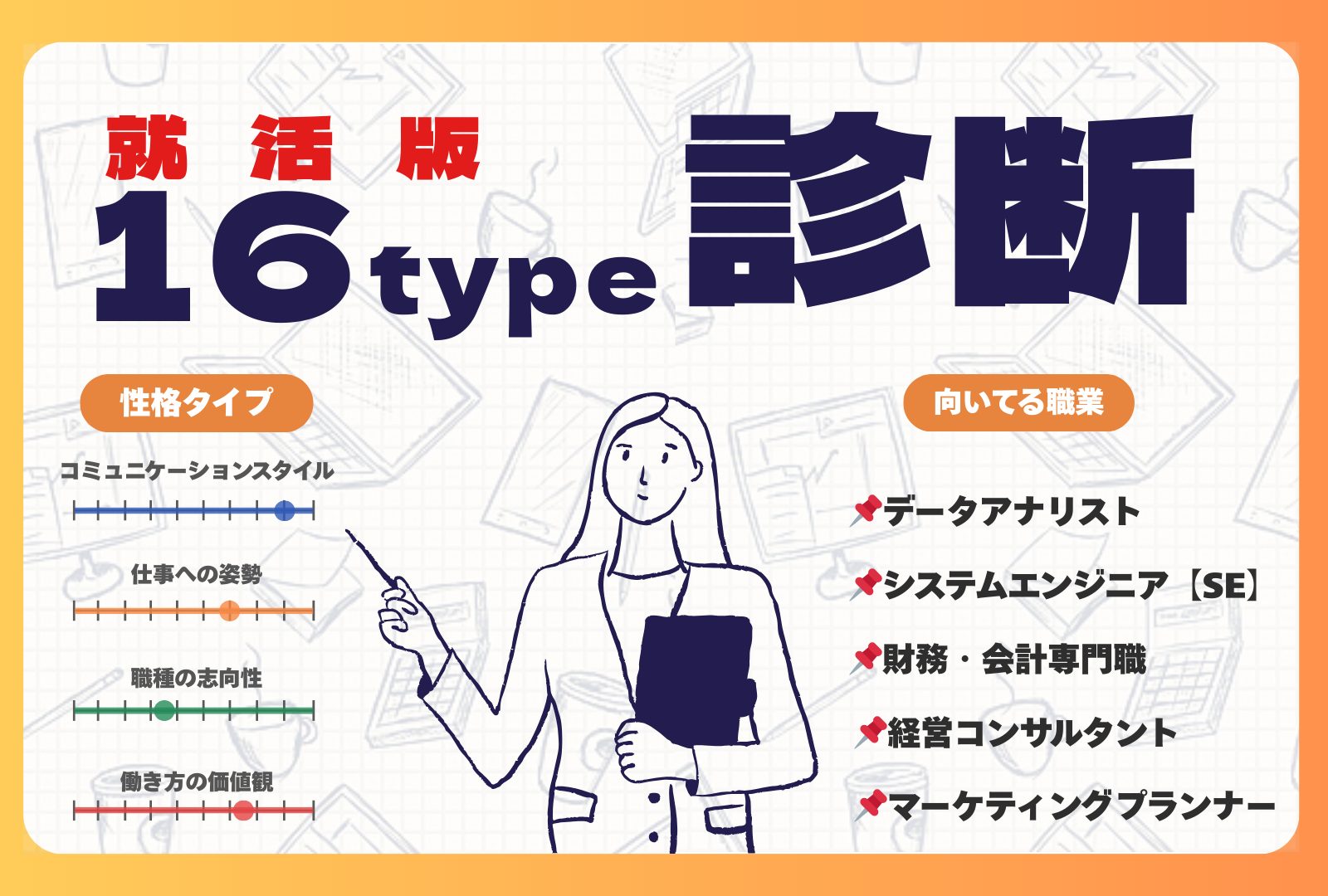

ツールや診断も参考に

「自己分析、ちょっと行き詰まっちゃったな…」とか「もっと客観的に自分を見てみたいな」と感じた時には、適職診断といったツールを上手に活用するのも、一つの方法です。

自分に合った仕事がわからない……そんな人にこそ「就活版16type診断」がおすすめです!

就活版16type診断では、いくつかの質問に答えるだけで、あなたの性格・価値観・働き方のスタイルを可視化し、自分に向いている職業タイプを知ることができます。

診断結果をもとにすれば、志望企業の選び方や面接対策もグッと進めやすくなります。

「自分に合った仕事が何かわからないまま就活が進んでしまっている……」

「長期インターンやバイト選びでモヤモヤしている……」

そんな方は、まずは気軽に就活版16type診断を受けてみてください!

たった数分で、あなたの強みや価値観を整理するヒントが見つかるはずです。

就活版16type診断を利用するにはこちらをクリック

先輩のノート活用体験談

自己分析ノートの作り方がだんだん分かってきても、「実際に就活でどんな風に役立ったの?」って、やっぱり気になりますよね。ここでは、自己分析ノートを上手に活用して、見事、就職活動を乗り越えた先輩たちのリアルな(ちょっとだけ架空の)体験談を2つご紹介します!

実際に成功した人の話を聞くと、自己分析ノートがどれだけ心強い味方になるか、具体的にイメージしやすくなるはず。

体験談1:Aさん(文系・IT業界へ)

最初は自己分析って、正直何を書けばいいか全然分からなくて…。とりあえず大学のキャリアセンターで勧められた『自分史』から手探りで始めてみたんです。小学校から大学までの出来事をノートに書き出していくうちに、自分が昔から『どうすればもっと良くなるかな?』って改善策を考えるのが好きだったことに気づいたんですよね。

例えば、文化祭の出し物でなかなかお客さんが集まらなくて苦労した時、アンケートを取って企画内容を見直したり、SNSでどうやったら効果的に広報できるか試行錯誤したりした経験を思い出しました。その一つ一つの行動に対して『なぜそうしたんだろう?』ってノートで深掘りしていくと、『課題を見つけて、その解決策を考えるプロセス』自体に、自分が強いやりがいを感じるタイプなんだってことがハッキリ見えてきたんです。文学部だったから、IT業界なんて自分とは無縁の世界だと思い込んでいたんですけど、この『課題解決が好き』っていう自分の軸を発見できたおかげで、ITコンサルタントっていう職種に興味を持つことができました。面接では、自己分析ノートで整理した具体的なエピソードを交えながら、自分の強みと志望動機を自信を持って話すことができて、無事に内定をいただくことができました。自己分析ノートがなかったら、今の進路は考えられなかったと思います。

Aさんは、自己分析ノートで自身の経験を深掘りした結果、それまで見えていなかった自分の強みに気付くことができました。

体験談2:Bさん(理系・食品メーカーへ)

私の場合、研究室での経験がガクチカの中心だったんですが、それをどうアピールすれば企業に響くのか、すごく悩んでいました。そこで、自己分析ノートで『モチベーショングラフ』を作ってみたんです。そうしたら、実験がなかなか上手くいかずに何度も失敗を繰り返していた時期のモチベーションは確かに低いんですけど、諦めずに試行錯誤を続けて、最終的に成果が出た瞬間に、グラフがグーンと急上昇していることに気づいたんです。

その時の感情をノートに詳しく書き出してみると、『粘り強さ』や『探求心』、そして何より『困難を乗り越えた時の達成感』が、自分の大きな原動力になっていることが分かりました。

さらに、Will・Can・Must分析をやってみたら、『食を通じて人を笑顔にしたい(Will)』、『化学の知識や実験スキルがある(Can)』、『安全で美味しい食品開発が社会から求められている(Must)』という3つの点が、食品メーカーの研究開発職という分野でピッタリ重なることにも気づけて、自分の進みたい道が明確になったんです。エントリーシートや面接では、単に研究内容を説明するだけじゃなくて、自己分析ノートで見つけた『粘り強さ』や『食への想い』といった自分の内面的な部分も意識して伝えるようにしました。

Bさんは、自己分析ノートで自分の就活の軸を明確にすることができ、面接でも具体的に自身のエピソードを話すことができました。

まとめ:自己分析ノートで自信を持って就活を!

ここまで、就職活動に臨む大学生の皆さんに向けて、自己分析ノートの作り方とその活用法を解説してきました。

自己分析ノート作成のポイントを最後におさらいしましょう!

- 自己分析ノートとは、自分自身を深く理解するための記録ノートで、志望動機や自己PRを考える際に役立つ

- 自己分析ノートを作ることで、過去の経験から自身の強みや就活の軸が明確になる

- 自分史、モチベーショングラフ、マインドマップ、Will・Can・Must分析など、いろんな角度から自分を掘り下げよう

- 自己分析ノートに詰まったあなただけの情報を元に、面接官に響く魅力的なストーリーを伝えましょう!

自己分析を通じて得られる深い自己理解は、「どんな会社で働きたいか」という企業選びの軸を明確にしてくれますし、ESや面接での言葉に説得力を持たせ、入社後の「思ってたのと違った…」というミスマッチを防いでくれます。これは、就職活動の期間だけでなく、これから始まる長い社会人生活においても、あなたの大きな、大きな財産になるはずですよ。

もし、自己分析やこれからのキャリアプランについて一人で悩んでしまったら、大学のキャリアセンターに相談したり、信頼できる先輩や友達に話を聞いてもらったりするのも良い方法です。また、ココシロインターンでは、ES添削や面接対策が完全無料です。就活に関するお悩みを、プロのキャリアアドバイザーに相談してみてみてはいかがでしょうか。

この記事が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。

人気記事